El abrigo de El Esplugón (Billobas-Sabiñánigo, Huesca). Un ejemplo de transición Mesolítico-Neolítico en el Prepirineo central.

Pilar Utrilla Miranda

Abel Berdejo

Alberto Obón

Rafael Laborda

Rafael Domingo

Marta Alcolea

2016

[page-n-1]

Del neolític a l’edat del bronze en el Mediterrani occidental.

Estudis en homenatge a Bernat Martí Oliver.

TV SIP 119, València, 2016, p. 75-96.

El abrigo de El Esplugón (Billobas-Sabiñánigo, Huesca).

Un ejemplo de transición Mesolítico-Neolítico

en el Prepirineo central

Pilar Utrilla, Abel Berdejo, Alberto Obón,

Rafael Laborda, Rafael Domingo y Marta Alcolea

Para Bernat, nuestro entrañable amigo.

resumen

Presentamos a continuación un avance de los resultados más importantes obtenidos tras las últimas campañas de excavación

y estudio del abrigo de El Esplugón (Billobas-Sabiñánigo, Huesca). Este yacimiento destaca por su posición geoestratégica,

su buen estado de conservación y su riqueza arqueológica, con varios niveles mesolíticos geométricos y neolíticos. A pesar de

que solo hemos intervenido en algunos cuadros podemos decir que estamos ante uno de los referentes de este periodo cronocultural para comprender el proceso de neolitización en el Valle del Ebro.

p a l a b r a s c l a v e : Mesolítico

antracología, cerámica.

geométrico, Neolítico, Prepirineo central, Valle del Ebro, arte Levantino, análisis funcional,

résumé

L’abri de l’Esplugón (Billobas-Sabiñánigo, Huesca). Un exemple de transition Mésolithique-Néolithique dans les Prépyrénées

centrales. Nous présentons ensuite les principaux résultats obtenus sur les fouilles récentes et l’étude de l’abri l’Esplugón

(Billobas-Sabiñánigo, Huesca). Ce site se distingue par sa position géostratégique, son bon état de conservation et la richesse

archéologique composée de différents niveaux mésolithiques géométriques et néolithiques. Malgré des opérations de fouille

qui concernent seulement quelques mètres carrés, nous pouvons affirmer que l’Esplugón est déjà un des référents de cette

période chrono-culturelle pour comprendre le processus de néolithisation dans le Bassin de l’Èbre.

: Mésolithique géométrique, Néolithique, Prépyrénées centrales, Bassin de l’Èbre, Art Levantin, analyse

fonctionnelle, anthracologie, céramique.

mots clés

1. INTRODUCCIÓN

El gran abrigo de El Esplugón, también conocido como la

Esplunga, está situado en la margen derecha del río Guarga

a tan solo 500 m del Molino de Billobas, en término municipal de Sabiñánigo (Huesca). Se trata de un abrigo profundo

abierto en un farallón rocoso de areniscas y conglomerados, a

una altitud de 800 msnm. El valle del río Guarga, afluente de

la margen izquierda del río Gállego, actúa como un corredor

natural de Este a Oeste. Conecta la Depresión Intrapirenaica

(Canal de Berdún) con el Sobrarbe destacando la facilidad

con la que se forman abrigos al presentar todo el valle una

litología blanda característica de la Formación Campodarbe

(Puigdefábregas, 1975), proclive a una erosión rápida por la

acción hídrica en continuo cambio. Estos dos hechos, su disposición de eje natural Este-Oeste y la facilidad de formación

de abrigos en los conglomerados, unidos al intenso despoblamiento de la segunda mitad del S. XX, hacen de la Guarguera

un territorio con un amplio potencial para detectar ocupaciones prehistóricas no alteradas.

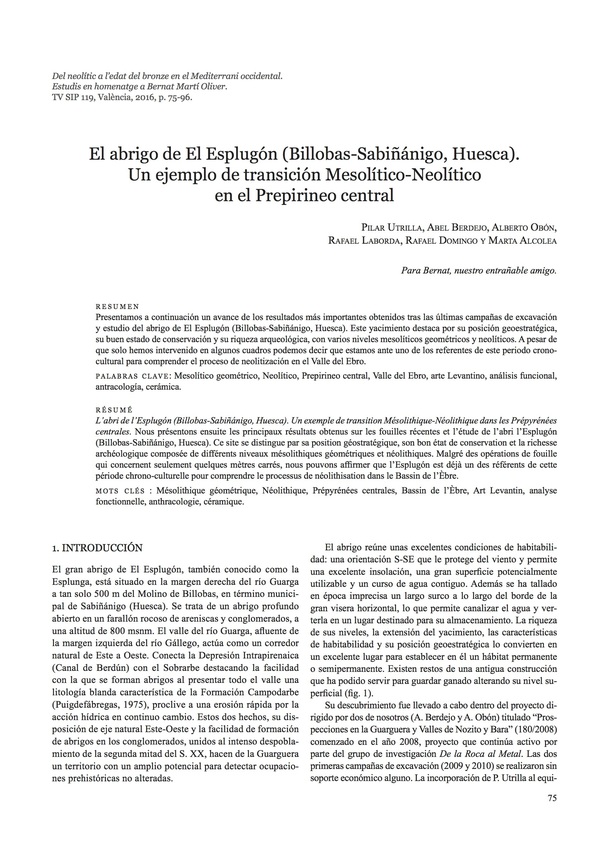

El abrigo reúne unas excelentes condiciones de habitabilidad: una orientación S-SE que le protege del viento y permite

una excelente insolación, una gran superficie potencialmente

utilizable y un curso de agua contiguo. Además se ha tallado

en época imprecisa un largo surco a lo largo del borde de la

gran visera horizontal, lo que permite canalizar el agua y verterla en un lugar destinado para su almacenamiento. La riqueza

de sus niveles, la extensión del yacimiento, las características

de habitabilidad y su posición geoestratégica lo convierten en

un excelente lugar para establecer en él un hábitat permanente

o semipermanente. Existen restos de una antigua construcción

que ha podido servir para guardar ganado alterando su nivel superficial (fig. 1).

Su descubrimiento fue llevado a cabo dentro del proyecto dirigido por dos de nosotros (A. Berdejo y A. Obón) titulado “Prospecciones en la Guarguera y Valles de Nozito y Bara” (180/2008)

comenzado en el año 2008, proyecto que continúa activo por

parte del grupo de investigación De la Roca al Metal. Las dos

primeras campañas de excavación (2009 y 2010) se realizaron sin

soporte económico alguno. La incorporación de P. Utrilla al equi75

[page-n-2]

P. Utrilla, A. Berdejo, A. Obón, R. Laborda, R. Domingo y M. Alcolea

Fig. 1. Vista del abrigo y localización en el Prepirineo oscense.

po directivo en el año 2011 permitió obtener algunos fondos dentro de dos Proyectos MICINN (HAR 2008-05451 y HAR 201127197). Con ellos, sumados a otras colaboraciones,1 se efectuaron

las campañas de 2011, 2012 y 2013.

Se han abierto 8 m2 de superficie aunque solo en cinco de

los cuadros (3A, 1A, 1W, 2A y 4A) se han alcanzado niveles

estériles. En el resto tan sólo se han excavado algunos niveles

superiores. Uno de ellos fue un sondeo exterior al muro de

cierre, estéril en elementos arqueológicos. Aunque las principales pautas sedimentarias han sido reconocidas y descritas, existe una división de los niveles atendiendo a criterios

tecno-tipológicos y no exclusivamente sedimentológicos dadas las características de homogeneidad de la estratigrafía. A

grandes rasgos, todos los estratos, salvo el 4 con su horizonte

de plaquetas, son similares en cuanto a su composición granulométrica, algo frecuente en las secuencias holocénicas como

Mendandia (Alday, 2005), Kanpanoste Goikoa (Alday, 1998)

o Forcas II (Utrilla y Mazo, 2014).

1 A falta del soporte económico de la Comunidad Autónoma, inexistente por los recortes de la crisis, han sido muchas las personas e

instituciones que nos han ayudado a llevar a cabo la excavación

del yacimiento: los vecinos de Aineto que colaboraron en el alojamiento y el sustento; los propietarios del Molino de Billobas que

nos facilitaron la infraestructura en la criba; Santiago Berdejo quien

realizó el entibado de los cortes; o el CSO Kike Mur que prestó

apoyo financiero para los desplazamientos.

76

La importancia del yacimiento radica en tres datos interesantes:

1) La riqueza de sus niveles del Mesolítico geométrico (3

inf. y 4) y Neolítico (2 y 3 sup.) que entregan 195 geométricos:

49 trapecios, 52 triángulos, 6 segmentos (3 abruptos y 3 de doble bisel), 22 truncaduras (la mayoría geométricos fracturados)

y 55 microburiles. A ellos se añaden 11 puntas de dorso que

podrían considerarse segmentos alargados de retoque abrupto

y 2 D+T. Una cifra nada despreciable entre los yacimientos de

transición Mesolítico-Neolítico.

2) La existencia de una completa secuencia que arranca en un

posible Mesolítico microlaminar (léase Sauveterriense o Aziliense) (niveles 5 y 6), apenas detectado en el Alto Aragón en Forcas

II (niveles 7, 9 y 10), Peña 14 (nivel d) y Legunova (nivel m)

(Montes, 2001-2002; Montes, 2005; Utrilla y Mazo, 2014), que

continúa con dos niveles del Mesolítico geométrico (niveles 4 y 3

inferior pertenecientes a las dos etapas de trapecios y triángulos)

para terminar en dos niveles neolíticos (niveles 3 superior y 2) y

uno calcolítico, muy revuelto con materiales modernos (nivel 1).

3) Rellena el espacio vacío existente entre los dos núcleos

de yacimientos mesolíticos conocidos del Alto Aragón: Forcas

II en la parte oriental y el núcleo de Biel (Peña 14, Valcervera,

Rambla de Legunova) en la parte occidental, acompañado en

el centro por el yacimiento de Espantalobos en Quicena (junto

a Huesca) recientemente excavado por L. Montes y R. Domingo. El abrigo con arte rupestre levantino de la Raja (Baldellou

et al., 1997) en Nueno, pudiera estar vinculado con los habitantes de ambos yacimientos.

[page-n-3]

El abrigo de El Esplugón. Un ejemplo de transición Mesolítico-Neolítico en el Prepirineo central

Un avance al estudio de este yacimiento en sus tres primeras

campañas (2009, 2010 y 2011) puede verse en el Homenaje a

Juan Fernández Tresguerres donde se detalla la composición de

los niveles (Utrilla, Berdejo y Obón, 2012). En el presente artículo nos centraremos en la transición de los niveles del Mesolítico

geométrico (4 y 3inf.) al Neolítico (2 y 3 sup.) incorporando los

materiales de las dos últimas campañas (2012 y 2013) y realizando estudios específicos de sus cerámicas (R. Laborda), la industria lítica (P. Utrilla), las láminas con pátina de cereal (R. Domingo) y el análisis antracológico (M. Alcolea). Otros aspectos como

los geoarqueológicos y sedimentológicos, la tecnología lítica (A.

Berdejo y A. Obón), la dispersión espacial de los restos (M. Castro) o la fauna se presentarán en próximas publicaciones. Los tres

directores de la excavación se responsabilizan de su estratigrafía

y de la dinámica cultural del yacimiento. Todos los dibujos de

materiales han sido realizados por M.C. Sopena.

2. ESTRATIGRAFÍA

Se han diferenciado hasta 6 niveles arqueológicos que se agrupan en cuatro momentos culturales (fig. 2):

Esplugón I.- comprende el nivel superficial y el nivel 1, SlmcR en la nomenclatura de la estratigrafía analítica de la escuela

de Laplace (Aguirre et al., 1999), de arenas y limos con algunas

gravas procedentes del conglomerado, todo ello muy revuelto

con el nivel superficial. Se trata de un depósito calcolítico con

cerámicas a mano bruñidas y de aplicaciones plásticas además

de dos puntas de flecha foliáceas, una foliforme y otra cruciforme, más una lámina con pátina de cereal. Contiene además algunas cerámicas vidriadas posteriores y microlitos geométricos

procedentes de niveles inferiores.

Esplugón II.- depósito neolítico que agrupa los niveles 2

(Asmk) y 3 sup (Slm-1). El nivel 2 está formado por arcillas

y arenas de color marrón claro con algunos cantos, de textura

compacta. Su espesor llega en algunos tramos a 30 cm. En contacto con la superficie existe una diferencia en su composición

granulométrica, con menor proporción de cantos y mayor de

carbonatos. El nivel denominado 3 sup., de textura más suelta,

presenta un contenido mayor en carbones y ocres.

Esplugón III.- depósito mesolítico geométrico que comprende los niveles 3 inf (Slm-2) y 4 (Slmc). El nivel 3 inf. está

formado por arenas y limos de color marrón claro. Su espesor

oscila entre 25 y 30 cm. Su génesis es similar a la del nivel 2 y

3 superior, formado por el aporte lateral de sedimento y el desmantelamiento de la pared del abrigo.

El nivel 4 está formado por arenas y limos de color marrón

oscuro pero destaca fundamentalmente por la alta proporción de

clastos que lo cubren. Éstos se presentan en forma de plaquetas

caídas del techo en dos hileras, derivados quizá de fenómenos

de gelifracción propios de la tan llevada y traída pulsación del

8.2 event. Su espesor varía entre 12 y 20 cm, aumentando significativamente la proporción de carbones de pequeño tamaño y

la fracción arenosa.

Esplugón IV.- depósito mesolítico genérico, de color negro,

tierra arenosa, muy suelta, sin clastos y de tacto untoso. Comprende los niveles 5 (Sln) y 6 (Slnc), muy similares entre sí distinguidos por la mayor o menor intensidad del color negro de

su sedimento.

Se recogieron dos triángulos rectángulos pigmeos (más un

tercero fracturado), dos triángulos escalenos alargados (o D+T),

ambos tipos similares a otros de Socuevas, Peña 14 d y Atxoste

VIb procedentes de niveles microlaminares (Soto et al., 2014).

Se registran también 6 microburiles, 5 laminitas truncadas (2

de ellas geométricos fracturados), 3 raspadores, una punta de

dorso, 3 núcleos, 3 denticulados espesos, 2 láminas con escotaduras a ambos lados, 1 buril (y 2 más muy dudosos) y varios

fragmentos de asta. No hay que descartar que apareciera algún

nivel magdaleniense al profundizar en la excavación.

Fig. 2. Distribución de los niveles en el corte N (banda A y W).

77

[page-n-4]

P. Utrilla, A. Berdejo, A. Obón, R. Laborda, R. Domingo y M. Alcolea

Fig. 3. Industria lítica característica de los niveles neolíticos 2 y 3 sup. Geométricos de doble bisel (1 a 12); taladros (13 y 14); hojas de

hoz con lustre vegetal (18 a 22); raspadores (16 y 17) y láminas retocadas (23 a 25).

78

[page-n-5]

El abrigo de El Esplugón. Un ejemplo de transición Mesolítico-Neolítico en el Prepirineo central

3. LA INDUSTRIA LÍTICA: ESTUDIO TIPOLÓGICO

3.1. Los niveles neolíticos (2 y 3 sup.)

Estudiamos en conjunto los dos niveles neolíticos (2 y 3 sup.) por

ser difícil su diferenciación en algunas zonas y por no poseer suficiente número de efectivos para realizar una estadística válida.

En total se computan 42 objetos agrupados del siguiente modo: 32

geométricos, entre los que dominan los triángulos, 9 de ellos de

doble bisel (fig. 3, nº 5 a 8, 10 y 11), destacando en 3 ejemplares

un retoque plano invasor (fig. 3, nº 1 a 3), un tipo desconocido

hasta el momento en Aragón. En efecto, no los encontramos ni en

Forcas, ni en el núcleo de Biel ni en el Bajo Aragón, aunque en

Costalena algún triángulo de doble bisel del nivel c2 parece tender

al retoque plano (Barandiarán y Cava, 1989: fig. 22, nº 10 y 13,

por ejemplo). Sí se halla presente sin duda en dos ejemplares del

yacimiento navarro de Aizpea en la parte alta del nivel b, datado

en 6370±70 BP (Cava, 2001: fig. 13, nº 2 y, no tan claro, en fig.

8, nº 25). Les acompañaban 3 segmentos de doble bisel (fig. 3, nº

4, 9 y 12), 5 trapecios de retoque abrupto (fig. 4, nº 1 a 4 y 6), 4

triángulos de retoque abrupto (fig. 4, nº 5, 7, 10 y 11), entre ellos

uno ocluso (nº 5) presente en Aizpea y en yacimientos alaveses y

aquitanos, 2 microburiles (fig. 4, nº 17 y 18) más un posible microburil de Krukovski computable como puntita de dorso (fig. 4, nº

16), 4 truncaduras (dos de ellas claros microlitos fracturados) (fig.

4, nº 8, 9, 14, 22), 5 puntas o laminitas de dorso (fig. 4, nº 12, 13,

15, 20 y 23), 3 raspadores (fig. 3, nº16 y 17 y, menos claro, fig. 4,

nº 19), 2 puntas de posibles taladros neolíticos (fig. 3, nº 13 y 14),

5 láminas de retoque simple (fig. 3, nº 15, 23, 24 y 25 y fig. 4, nº

21) y 5 láminas con pátina de cereal (fig. 3, nº 18 a 22). Dominio

por tanto de triángulos (40,6%) sobre trapecios (15,6%). Las puntas de dorso curvo alargado (5 ejemplares) registran un porcentaje

apreciable (15,6%) siguiendo la tendencia observada a fines del

Mesolítico geométrico, momento en el que conviven con los tipos

Cocina. Los microburiles (6,2%) son residuales, algo esperable en

una industria basada en los geométricos de doble bisel.

Fig. 4. Piezas de retoque abrupto (geométricos y truncaduras) y microburiles de los niveles neolíticos (2 y 3 sup).

79

[page-n-6]

P. Utrilla, A. Berdejo, A. Obón, R. Laborda, R. Domingo y M. Alcolea

Fig. 5. Trapecios del nivel 3 inf.

80

[page-n-7]

El abrigo de El Esplugón. Un ejemplo de transición Mesolítico-Neolítico en el Prepirineo central

Fig. 6. Triángulos del nivel 3 inf. Nótese el retoque inverso en los tipos 1, 23 y 25.

81

[page-n-8]

P. Utrilla, A. Berdejo, A. Obón, R. Laborda, R. Domingo y M. Alcolea

Fig. 7. Piezas varias del nivel 3 inf.

82

[page-n-9]

El abrigo de El Esplugón. Un ejemplo de transición Mesolítico-Neolítico en el Prepirineo central

Fig. 8. Microburiles del nivel 3 inf.

A destacar la presencia en los niveles neolíticos de 3 pequeños

raspadores, casi ausentes en los dos ricos niveles del Mesolítico

geométrico (solo l ejemplar) pero presentes de nuevo (3 ejemplares) en los niveles de base (5 y 6), de momento muy pobres

y pertenecientes a un mesolítico indefinido con elementos macrolíticos (algún écaillé y denticulado) y microlaminares (D+T).

Esta presencia de raspadores en los niveles neolíticos junto a los

dos posibles taladros de larga punta central, tipo Chaves (Cava,

2000), los 3 segmentos de doble bisel y las 5 láminas con pátina

de cereal dan la clave para aventurar una función del abrigo como

hábitat más o menos estable con variedad de actividades (raspado, perforado, siega), no reducidas únicamente a la caza.

3.2. Los niveles del Mesolítico geométrico (3 inf. y 4)

Se caracterizan ambos por el dominio casi exclusivo de los microlitos geométricos, (muy abundantes con 98 ejemplares en el

3 inferior y 59 en el nivel 4) lo que sugeriría una especialización

en actividades de caza. Destaca también la masiva presencia de

microburiles, en especial en el nivel 4, lo que demostraría una

talla in situ de los geométricos.

En el nivel 3 inferior tras la campaña de 2013 se computan

103 geométricos: 27 trapecios (fig. 5), la mayoría alargados, siendo 17 de ellos de lado cóncavo (fig. 5, nº 6, 9, 10, 12, 16, 17,

19, 21, 22 a 30) y uno rectángulo (fig. 5, nº 2). Entre ellos, 16

ejemplares presentan algún tipo de fractura, lo que representa un

59,2% de los trapecios. Algo más numerosos son los triángulos,

con 33 ejemplares (fig. 6) de los que 11 presentan algún tipo de

rotura, un 33,3%. Llama la atención la presencia de un diminuto

tranchet (fig. 6, nº 31) y de 5 ejemplares con retoque inverso en

la base (fig. 6, nº 1, 2, 23, 25 y 26) lo que sugeriría una supuesta

procedencia ultrapirenaica, tal como ocurría en otros yacimientos

prepirenaicos contemporáneos de finales del VIII milenio (nivel

IV de Forcas y II de Aizpea) (Utrilla y Mazo, 2014; Cava, 2001).

Un triángulo escaleno con retoque inverso forma casi una punta

de dorso alargada (fig. 6, nº 32) muy similar a otros de Costalena,

83

[page-n-10]

P. Utrilla, A. Berdejo, A. Obón, R. Laborda, R. Domingo y M. Alcolea

Fig. 9. Geométricos procedentes del nivel 4.

tanto del nivel c3, como del c2 (Barandiarán y Cava, 1989: fig.

12, nº 43 y 44 y fig. 22, nº 37, respectivamente). Los microburiles

entregan 23 ejemplares (un 22,3%) (fig. 8). Completan el utillaje 2 segmentos abruptos (fig. 7, nº 1 y 2), 5 puntas de retoque

abrupto (fig. 7, nº 3 a 7), 13 truncaduras, la mayoría posibles fragmentos de geométricos fracturados (fig. 6, nº 19, 24 y 26 a 28),

un raspador sobre lámina (fig. 7, nº 19) y 15 láminas con retoque

simple (fig. 7, nº 8 a 23 y 25), algunas quizá asociadas a la cadena

operativa del microburil (fig. 7, nº 12, 15, 16 y 25) .

Respecto al nivel 4 su contenido arqueológico no es tan rico

como el del nivel anterior (60 microlitos geométricos, cantidad

nada despreciable por otra parte), pero registra un cambio significativo encaminado hacia una mayor presencia de trapecios

en detrimento de los triángulos (28,3% frente a 10%) (fig. 9).

Destaca la alta proporción de microburiles (30 ejemplares) (fig.

10), junto con 17 trapecios (5 de ellos de lado cóncavo), 6 trián84

gulos, 6 truncaduras (fragmentos de geométricos), dos hojitas

de dorso truncadas (D+T), un segmento de dorso alargado y l

hojita de dorso. Acompañan a los geométricos 3 piezas écaillées

(fig. 11, nº 4, 8 y 11), 4 láminas con escotaduras (fig. 11, nº 2, 3,

5 y 6); algunos denticulados (fig. 11, nº 12), 2 truncaduras (fig.

11, nº 1 y 9) y 2 núcleos piramidales de laminillas (fig. 11, nº 7 y

10). A destacar la alta proporción de microburiles que constituyen el 50% del total de elementos geométricos frente al 22,3%

que registraba el nivel 3. Pudiera ser también significativa la

existencia de piezas écaillées y denticulados que registran ecos

de la fase macrolítica de muescas y denticulados, presente todavía a comienzos de las secuencias del mesolítico geométrico en

Botiquería 2; los Baños 3 inf., o abrigo de Ángel (Barandiarán,

1978; Utrilla y Rodanés, 2004; Utrilla, Domingo y Bea, 2003).

En la tabla 1 pueden verse los geométricos en números absolutos y sus porcentajes dentro del mismo nivel.

[page-n-11]

El abrigo de El Esplugón. Un ejemplo de transición Mesolítico-Neolítico en el Prepirineo central

Fig. 10. Nivel 4: microburiles (1 a 29) y truncaduras (30 a 34).

3.3. Análisis funcional de láminas neolíticas

En el contexto de un estudio más amplio (Domingo, 2014) que

afectaba a casi una cuarentena de piezas procedentes del Neolítico antiguo de la cueva de Chaves, estudiamos un pequeño

conjunto de 10 láminas de distintos sitios del Valle Medio del

Ebro: cueva del Moro de Olvena, abrigo de Forcas II (nivel

VIII), abrigo de El Esplugón (niveles 2 y 3 sup) y Plano del Pulido. Todos los enclaves, excepto el último, localizados junto al

propio río Ebro en el entorno de Caspe, se hallan en las Sierras

Exteriores oscenses.

Cinco de los ejemplares estudiados pertenecen al abrigo de

El Esplugón: una lámina apareció en el nivel 2 (Es.3W.110.99);

otra en la transición 3 inf/3 sup (Es.3A.141.419) y las otras

tres en el nivel 3sup. (Es.1A.146.16; Es.2A.151.38; y

Es.6A.159.106). Excepto dos, prácticamente enteras y de

unos 3 cm de longitud, el resto son fragmentos (curiosamente

distal, medial y proximal). Sus dimensiones varían: el fragmento distal apenas alcanza los 2 cm de longitud, mientras

que los trozos medial y proximal llegan respectivamente a 2,5

y 3,25 cm. La anchura varía entre 1,2 y 1,9 cm, siendo muy

85

[page-n-12]

P. Utrilla, A. Berdejo, A. Obón, R. Laborda, R. Domingo y M. Alcolea

Fig. 11. Nivel 4. Láminas retocadas (1, 2, 3, 5 y 6), piezas écaillées (4, 8 y 11), denticulados (12) y nucleítos de laminillas (7 y 10).

homogéneo el espesor, que ronda los 0,4 cm, lo que indicaría

una talla cuidada, dentro de una cadena operativa bien establecida (fig. 3, nº 18 a 22).

La conservación de las piezas es aceptable, aunque presentan lustres que asociamos a la humedad que afecta de manera

notable al sedimento en que han estado conservadas. En dos de

los ejemplares los lustres son la única característica microscópica apreciable. Las otras dos láminas sí muestran huellas funcionales. En una de ellas, el fragmento distal siglado Es.1A.146.16,

se observan micropulidos muy poco desarrollados no identifi86

cables en el filo izquierdo. Únicamente se puede confirmar que

fue utilizada aunque sin precisar ni la materia trabajada ni la

cinemática desarrollada. La pieza Es.2A.151.38, del nivel 3 sup,

sí ofrece elementos para un diagnóstico claro, mostrando unas

bien desarrolladas huellas microscópicas típicas del corte de vegetal no leñoso (lo que da lugar a nivel macroscópico al denominado “lustre de cereal”) en estado verde: la mayor humedad

de los vegetales aún no madurados genera morfologías más desarrolladas, especialmente en brillo y volumen. Todo el filo izquierdo presenta el característico micropulido denso, brillante,

[page-n-13]

El abrigo de El Esplugón. Un ejemplo de transición Mesolítico-Neolítico en el Prepirineo central

Tabla 1. Geométricos de los niveles neolíticos y mesolíticos.

Tipos

Niv. 2 + 3 sup

%

Niv. 3 inf.

%

Niv. 4

%

Total

Trapecios

5

15,6

27

26,2

17

28,3

49

Triángulos

13 (9db)

40,6

33

32

6

10

52

Segmentos

3 db

9,3

2

1,9

1

1,6

6

Microburiles

2

6,2

23

22,3

30

50

55

Puntas dorso alargado (ab)

5

15,6

5

4,8

1

1,6

11

Truncaduras (o frag. geom.)

4

12,5

13

12,6

5

8,3

22

Total

32

coalescente y voluminoso, aunque muy limitado a una estrecha

franja: quizás la pieza estuvo profundamente enmangada y la

zona expuesta al contacto con el vegetal verde era muy limitada,

porque este tipo de estigmas microscópicos suelen extenderse

mucho hacia el interior de la pieza.

La pieza Es.3W.110.99 presenta en su filo izquierdo, especialmente por la cara dorsal, un micropulido denso, coalescente y voluminoso, de brillo apagado, que indicaría un

empleo relativamente prolongado sobre vegetal no leñoso

seco (fig. 12 y fig. 3, nº 22). A simple vista parece apreciarse

cierto “lustre de cereal”, aunque mucho menos acusado que

en la pieza anterior.

Como contextualización podemos exponer los resultados

obtenidos en los enclaves citados: en Chaves, de 38 láminas

analizadas presentaban marcas funcionales 25 (65%), 15 de las

cuales habían sido usadas con seguridad en tareas de corte de

vegetales no leñosos (“siega”), un 60% de las utilizadas. En 13

se pudo determinar el grado de humedad de los vegetales cortados: en 6 casos era vegetal verde (2 de forma breve, 4 con un

uso prolongado) y en 7 vegetal seco (4 brevemente, 3 con un

tiempo de uso largo). No pudimos discernir la altura desde el

suelo a la que se cortaron los tallos vegetales, por la casi ausencia de estrías, lo que también dificultó la identificación del tipo

de enmangue, no pudiendo establecerse si era oblicuo o paralelo. El contexto del yacimiento nos hace pensar que los vegetales

segados eran cereales cultivados. Otras láminas fueron empleadas en tareas distintas, aunque con ciertas dudas: cuatro para

103

60

195

cortar carne y una para trabajar piel. De otros yacimientos, dos

láminas de Olvena y una de Forcas II habían “segado” vegetales

no leñosos en estado verde (Domingo, 2014).

En regiones vecinas encontramos lugares como Mendandia

(Domingo, 2005), donde sólo 3 de las 21 láminas del Neolítico antiguo analizadas mostraban huellas de uso, en un contexto general

de mala conservación por lustres térmicos y sedimentarios. Dos

de ellas habían cortado vegetales no leñosos y la tercera materiales

blandos no identificables. Podemos citar, por último, el trabajo de

Gibaja (2002), quien analizó un amplio conjunto de láminas procedentes de diferentes yacimientos de la región catalana. Señalaremos aquí los materiales de La Draga y de Cova del Frare, niveles

C5 y C6. El número de piezas estudiadas en La Draga y Frare C5

es muy notable (555 y 101 respectivamente), por lo que los índices

de uso resultan difícilmente comparables. En el primero alrededor de 1/4 de las piezas estudiadas habían sido empleadas como

elemento de hoz; en Frare C5 este porcentaje descendía hasta el

10%. En Frare C6, con un número de elementos estudiados más

equiparable a las cifras de Chaves o Mendandia (35 láminas), el

índice de uso registrado por Gibaja fue del 44%.

En conclusión, el estudio de las cinco piezas de El Esplugón

es una primera aproximación que esperamos complementar en un

futuro próximo con la incorporación de nuevos materiales procedentes del yacimiento oscense. Los resultados, anecdóticos por el

momento debido a la escasa cantidad de elementos estudiados,

están perfectamente en consonancia con lo que se conoce por el

momento en el Valle del Ebro y zonas aledañas.

Fig. 12. Imagen microscópica, a 100

aumentos, de las huellas microscópicas

de corte de vegetales no leñosos secos

en la lámina Es.3W.110.99.

87

[page-n-14]

P. Utrilla, A. Berdejo, A. Obón, R. Laborda, R. Domingo y M. Alcolea

4. HUESO, CONCHAS Y CANTOS PINTADOS

4.1. Hueso trabajado

El yacimiento de El Esplugón ha entregado una industria ósea

interesante por la presencia de varillas de asta preparadas en los

niveles inferiores (5 y 6) junto a algunas piezas de sección planoconvexa trabajadas. En la etapa que nos ocupa, transición del

Mesolítico al Neolítico, hemos seleccionado seis piezas, cuatro

de los dos niveles neolíticos (fig. 13, nº 1 a 4) y dos del nivel

3 inf., del Mesolítico geométrico tardío (fig. 13, nº 5 y 6). Son

habituales los punzones o puntas finas (nº 2, 3 y 5) pero destacamos un fragmento de pieza muy plana (nº 4) que podría formar

parte de una espátula (nivel 3 sup.) y una diáfisis recortada por

los dos extremos que pudo servir bien como un mango de hueso,

bien como elemento colgante a modo de cuenta (nº 6, nivel 3

inf.). Completa el conjunto un candil de ciervo con abundantes

marcas en su extremo de las que cuatro, ubicadas en la derecha

de la imagen, son sin duda antrópicas, dado que son rigurosamente paralelas y situadas a la misma distancia.

4.2. Conchas

Se han encontrado 4 ejemplares perforados de la especie mediterránea Columbella rustica: 2 de ellas, procedentes del nivel 4,

Mesolítico geométrico, aparecieron juntas a 191 cm de profundidad, estando ennegrecidas y algo craqueladas por el fuego. Los

otros dos ejemplares aparecieron uno en el cuadro 3A, en contacto entre 3 inferior y 3 superior en la misma zona y profundidad de

donde procede la datación de un hueso de 6730±40 BP. El otro, en

el cuadro 1A, se halló en el interior de la cubeta c1 (Slat-1) pro-

cedente de alguno de los niveles neolíticos. Se trata de conchas

en muy buen estado de conservación. Según informa E. Álvarez,

las perforaciones, situadas en la zona del labro (parte opuesta a

la columela), presentan huellas de uso en todo su contorno (en el

caso de los dos ejemplares completos) pero también en la zona de

la boca, lo que indica que se han utilizado como objetos de adorno

durante un periodo indeterminado.

El yacimiento de El Esplugón se inserta así en la larga lista

de yacimientos del Mesolítico geométrico y del Neolítico antiguo del Valle del Ebro que presentan inexorablemente este tipo

de adornos. Y no sólo ocurre en los yacimientos del Bajo Aragón próximos a la costa (Botiquería, Costalena, Pontet, Plano

del Pulido, Baños de Ariño, Ángel 1 y 2) sino también en yacimientos navarros y alaveses como Peña, Atxoste o Socuevas,

distantes unos 300 km del Mediterráneo; o en el centro de la

Depresión del Ebro (Cabezo de la Cruz). En el Alto Aragón se

registra también en Forcas, Chaves, Valcervera y Espantalobos,

por lo que no podían faltar en el yacimiento de El Esplugón. Su

presencia supone sin duda un símbolo identificativo, además de

certificar los contactos directos o indirectos con la costa mediterránea refrendando la movilidad de las poblaciones, tal como

se ha señalado en repetidas publicaciones (Utrilla, 2002; Cava,

2004, Alday et al., 2009; Utrilla y Domingo, 2014).

4.3. Los cantos pintados

Los cantos pintados de El Esplugón merecen sin duda un estudio monográfico, no sólo por su paralelismo con los cantos pintados del Neolítico de Chaves (Utrilla y Baldellou, 2002) sino

también por su implicación cronológica en el estudio del arte

postpaleolítico. En efecto, entre la decena de cantos pintados o

Fig. 13. Huesos trabajados. 1 a 3:

nivel 2; 4: 3 sup.; 5 y 6: 3 inf.

88

[page-n-15]

El abrigo de El Esplugón. Un ejemplo de transición Mesolítico-Neolítico en el Prepirineo central

Fig. 14. Cantos pintados.

Imágenes. 5 y 6 tratadas mediante

D-Strech lre.

con restos de ocre que se han recogido en el yacimiento de El

Esplugón encontramos algunos esperados paralelos con el arte

esquemático o macroesquemático, algo que quedó ya patente en

los cantos de Chaves poseedores de orantes, y que ahora se repite por ejemplo en un motivo serpentiforme que recuerda modelos del Pla de Petracos (Martí y Hernández, 1988; Hernández y

Martí, 1999) (fig. 14, nº 3 y 6).

Sin embargo, ahora nos encontramos ante una gran novedad: en uno de ellos parece apreciarse una figura de cabra, claramente levantina, que se reconoce mejor utilizando el consabido

programa D-Strech para Image J, una herramienta bien útil pero

extremadamente peligrosa ya que en ocasiones fuerza imágenes

que no es posible reconocer a simple vista (fig. 14, nº 2 y 5). Su

posición estratigráfica, justo en la transición entre el nivel 3 inf.

(Mesolítico geométrico tardío) y 3 sup. (ya Neolítico antiguo)

merece un estudio pormenorizado, con dataciones directas de

huesos del mismo sector y profundidad. Sin embargo, no nos

hemos resistido en lanzar la primicia en el homenaje a nuestro

amigo Bernat Martí porque el estudio de los paralelos entre el

arte parietal postpaleolítico y los motivos reproducidos en arte

mueble es, sin duda, un tema que le apasiona (Martí, 2006).

Resaltamos como muy importante el hecho de que estemos

ante el primer ejemplo de arte mueble que repite ejemplos parietales de cabras levantinas. Recordamos entre los muchos paralelos la cabra a la carrera de la figura 55 del abrigo del Garroso

que publicamos en el Coloquio de Caspe (Utrilla et al., 19861987); o la figura 16 de Valdelcharco del Agua Amarga, super-

puesta a barras verticales que Beltrán identifica con el estilo

lineal-geométrico de Fortea o macroesquemático de Hernández

(Beltrán, 2002: 86); o el abrigo VIII de Cueva Remigia (Ripoll,

1968: pl. XIX) y tantas otras… En el Alto Aragón, donde debemos buscar los paralelos más próximos, el ejemplo más claro es

la cabra de Regacens, en el Vero, situada a 35 km de Esplugón

y en este caso la longitud de sus cuernos curvos llevan a identificarla como la Capra ibex, especie que parece reproducir el

canto de Esplugón (Baldellou et al., 1993: fig. 6).

5. LAS CERÁMICAS MANUFACTURADAS

El Esplugón ha ofrecido hasta ahora un total de 355 fragmentos de cerámica, que proceden de los niveles 1, 2 y 3 superior.

La información que suministra esta muestra ha de ser interpretada con precaución y considerarla provisional, debido a que

la excavación no ha concluido y a la extrema fragmentación de

los restos, que dificulta el reconocimiento de recipientes individualizados. Pese a ello, a partir de los fragmentos decorados

(34) se estima la presencia mínima de 5 vasos diferentes en el

nivel 1 (fig. 16), 5 vasos en el nivel 2 (fig. 17) y al menos 6 en

el nivel 3 sup (fig. 18).

En cuanto a su reparto por la zona del recipiente, los 355

fragmentos son la suma de 319 fragmentos de panza, 4 trozos

pertenecientes al fondo de un mismo vaso, y 32 a bordes, pertenecientes a 26 vasos diferentes. De éstos, los 7 decorados se

han asociado a algunos de los recipientes concretados en las

89

[page-n-16]

P. Utrilla, A. Berdejo, A. Obón, R. Laborda, R. Domingo y M. Alcolea

figuras 16 a 18. Los 19 bordes no decorados podrían pertenecer

a algunos de los vasos identificados, o a otros vasos que no han

podido ser todavía individualizados (lisos o decorados), por lo

que no se han estimado en el prudente cómputo de recipientes

que se ofrece: es muy posible que la colección de fragmentos

cerámicos pertenezca a varios vasos más, pero no hay forma de

certificar ese número.

Por otra parte, aunque en los 3 niveles estudiados se han

hallado cerámicas de indudable adscripción neolítica, en el

nivel 1 (y en algún caso también en el 2), éstas están mezcladas con elementos más modernos (hierros, cerámicas vidriadas, o fragmentos de otras cerámicas que apuntan a la Edad

del Bronce), por lo que únicamente tendríamos totalmente

intacto el nivel 3 superior.

5.1. Morfología de los recipientes

Para el estudio de la morfología de los 26 bordes y labios diferenciados, se ha optado por simplificar al máximo las variables,

dada la naturaleza y la escasez del registro. Se han clasificado

entre bordes rectos, entrantes o exvasados; y labios redondeados, planos, apuntados, biselados y engrosados.

En todos los niveles los bordes rectos son los más numerosos, si bien en el 1 y 2 están sobre todo asociados a labios

redondeados, mientras que en el 3 superior está más equilibrada su combinación con labios redondeados (2), apuntados (1) y

planos (3). Los bordes exvasados están ausentes en el nivel 3 superior, combinan con labios redondeados en el nivel 2, mientras

que el nivel 1 únicamente ofreció con labio apuntado y otro con

labio plano. Por último los bordes reentrantes son los menos numerosos. Tenemos uno con labio redondeado en el nivel 1, otro

con labio engrosado en el nivel 2 y dos con labio redondeado en

el 3 superior (tabla 2).

Por otra parte, el pequeño tamaño de la mayoría de los fragmentos y su inconexión entre sí hace que no podamos proceder

a la identificación de formas, a excepción del vaso ya publicado

(Utrilla, Berdejo y Obón, 2012: 241), y del que han sido recuperados más fragmentos en las últimas campañas (vaso 6, figura 17). Se trata de un recipiente mediano, tipo olla, cuyo perfil

tiende a ovoide. Es previsible que este recipiente se complete en

próximas intervenciones, al haber sido hallados sus fragmentos

en un extremo de la cata.

5.2. Sistemas de prensión

El nivel 1 únicamente ofreció un fragmento de pared con pezón, asociado al vaso 2. En el nivel 2 los elementos de prensión

se limitan a varios fragmentos con perforaciones realizadas en

puntos cercanos al borde y las correspondientes al vaso 6, rea-

lizadas en la panza del recipiente. En este nivel encontramos

también dos pequeños fragmentos con varias perforaciones que

excluimos de este apartado por considerarlos pertenecientes a

un mismo recipiente de tipo quesera, remisible al Calcolítico/

Bronce. En el nivel 3 superior hay un fragmento de borde que

conserva una lengüeta en disposición horizontal bajo éste y varios fragmentos con perforaciones. La única asa hasta el momento proviene del revuelto y es de morfología anular y pequeñas dimensiones. Además no hay que olvidar que el conjunto

de los cordones, decorados o no, también actúan como sistema

de prensión por parada de mano si su desarrollo es horizontal.

5.3. Cocciones

En las cocciones hemos diferenciado tres tipos: oxidantes, reductoras e irregulares. Se ha optado por el término de cocción

“irregular” en vez de “mixta” por considerarlo más cercano a la

realidad de la tecnología de cocción en hoguera, donde es más

difícil controlar el tiro de aire.

En los niveles 1 y 2 dominan con escasa diferencia las cocciones oxidantes sobre las irregulares (un 50% frente a un 40%).

En el nivel 3 sup. se invierte esta tendencia y es la cocción irregular la más representativa con un 60% frente a un 35% de oxidantes. Los fragmentos con cocción reductora son minoritarios

en todos los niveles, y en ningún caso llegan al 10%.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que dadas las características de las cocciones en hoguera, fragmentos de un mismo

recipiente pueden tener aparentemente diferente cocción, determinada por la exposición de las distintas partes del recipiente al

oxigeno durante el proceso.

5.4. Desgrasantes

Lo más llamativo es la alta presencia de mica (en torno a un

70%) en todos los niveles. Esto es común a otros yacimientos

del Neolítico en el Alto Aragón como la cueva del Moro en Olvena, donde las 6 muestras estudiadas petrológicamente (Gallart y Mata, 1995) dieron presencia de micas.

Por otra parte, es importante la asociación de micas y cuarzos en todos los niveles, lo que puede ser además el resultado

de machacar bloques de granitos para conseguir desgrasantes

añadidos como pudo suceder en Forcas II (Bea, 2014: 231-232)

si bien en el caso de El Esplugón, la observación macroscópica

de los desgrasantes no permite determinar si las micas son desgrasantes añadidos o formaban parte de las arcillas recogidas

para la manufactura de los vasos.

La calcita es bastante minoritaria (nunca supera el 30%)

y no se han advertido ni chamota ni desgrasantes orgánicos

en ninguno de los fragmentos, si bien y como curiosidad en

Tabla 2. Síntesis de los fragmentos de borde en El Esplugón.

Para los labios: R = Redondeado; A = Apuntado; P = Plano; E = Engrosado.

Bordes

Rectos

Exvasados

Reentrantes

Total

Labios

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

A

0

1

1

P

0

0

3

E

0

0

0

Total

5

5

6

R

0

3

0

A

1

1

0

P

1

0

0

E

0

0

0

Total

2

4

0

R

1

0

2

A

0

0

0

P

0

0

0

E

0

1

0

Total

1

1

2

8

10

8

Total

90

R

5

4

2

11

2

3

0

16

3

2

1

0

6

3

0

0

1

4

26

[page-n-17]

El abrigo de El Esplugón. Un ejemplo de transición Mesolítico-Neolítico en el Prepirineo central

un pequeño fragmento se ha hallado una impronta de hoja en

la pasta cerámica, que creemos fruto del azar. Ésta pertenece

a una hoja simple o un foliolo de nervadura pinnada y forma

oval y podría proceder de alguno de los pequeños árboles o arbustos pertenecientes a la familia de las rosáceas que tal como

ha revelado el estudio antracológico estarían presentes en el

entorno del yacimiento.

5.5. Acabados

Por cuestiones prácticas se han establecido cinco grandes categorías: alisados, bruñidos/espatulados toscos, rugosos y erosionada/indeterminada para aquellas en las que no ha sido posible

definirlo por su mala conservación).

Hemos decidido unificar los grupos de bruñidos y espatulados, dado que el resultado de usar uno u otro instrumento (piedra o trapo para bruñido, y espátula para espatulado) suele ser

similar, y en ningún caso se han hallado marcas inequívocas que

denunciara uno frente al otro.

Hay que tener en cuenta además que en muchas ocasiones

los propios procesos postdeposicionales afectan a los bruñidos

de las cerámicas, y que es posible que algunos fragmentos que

llegan a nosotros con aspecto de “alisados” fueran en su origen

bruñidos o espatulados, tal y como se han podido documentar en

fragmentos de una misma vasija de este yacimiento.

En todos los niveles dominan los alisados seguidos muy de

cerca por los bruñidos/espatulados. La principal diferencia entre

los niveles radica en la ligera presencia de cerámicas rugosas en

los niveles superficiales (nivel 1 y 2) que pueden corresponder a

cerámicas rugosas de la Edad del Bronce (fig. 15).

5.6. Decoraciones

Las decoraciones del nivel 1 de El Esplugón se reparten entre

impresiones simples (recipientes 1 y 2) y complejas (recipientes 3 y 5) y un caso de combinación de apliques e impresiones

en un fragmento con cordón impreso (recipiente 4). En el re-

cipiente 3 se desarrollan franjas verticales paralelas de impresiones con instrumento complejo, quizás una espátula dentada

similar a la que apareció en La Draga (Legrand-Pineau, 2011:

118). Los motivos son simples, y consisten en franjas de impresiones de diferente grosor. Dado el escaso tamaño de los

fragmentos no podemos aventurar su orientación respecto al

recipiente (fig. 16).

El nivel 2 ofrece el vaso decorado más interesante de todo

el conjunto (recipiente 6). En él se desarrollan dos franjas paralelas compuestas a su vez por dos líneas anexas de impresiones

continuas realizadas mediante un instrumento biapuntado, que

nacen de dos pezones contiguos. El recipiente 7 está formado

únicamente por un minúsculo fragmento. En él se da la asociación de incisión e impresión. Dado su tamaño y su recurrente

decoración, ésta podría encontrar paralelos tanto en multitud de

ejemplos de cerámica del Epicardial aragonés o catalán (Manen,

2002: 161) como en vasos más recientes campaniformes. En

este sentido hay que recordar que en el nivel 2 encontramos elementos de etapas posteriores al neolítico, como los fragmentos

de quesera. El vaso 8 estaría decorado con un instrumento de

las mismas características al del recipiente 3, pero éste sería de

diferente tamaño, y la orientación de estas bandas horizontales.

Por último el nivel 2 ofreció un borde impreso (recipiente 9) y

un fragmento de pared con un somero cordón impreso mediante

instrumento (recipiente 10) (fig. 17).

El nivel 3 superior es el que más vasos decorados ha ofrecido (6). En él dominan los cordones impresos ya sea mediante

digitaciones (recipiente 11) o instrumento simple (vaso 12) o

complejo (vaso 16), y se da la única decoración incisa (vaso 14)

y cardial (vaso 15) de todo el yacimiento.

La decoración incisa consiste en dos bandas paralelas de

orientación indeterminada dadas las dimensiones del fragmento. La decoración cardial se desarrolla en una amplia franja que

ocupa el fragmento por completo y que cubre un pequeño pezón

cercano al borde del recipiente. Las impresiones se han realizado con la concha en posición ligeramente oblicua y de manera

perpendicular al borde (fig. 18).

Fig. 15. Acabados por

niveles de las cerámicas.

91

[page-n-18]

P. Utrilla, A. Berdejo, A. Obón, R. Laborda, R. Domingo y M. Alcolea

Fig. 16. Cerámicas decoradas del nivel 1.

En conclusión, aunque las cerámicas de El Esplugón proceden de niveles diferentes, el grueso de los fragmentos presenta una similitud de base en cuanto a su elaboración (acabados,

desgrasantes y cocciones) y a las decoraciones. Éstas se limitan

con alguna excepción a motivos impresos no muy complejos y

a aplicaciones plásticas que en ocasiones combinan impresiones

digitadas o de otros instrumentos sobre el cordón aplicado. El yacimiento también ha ofrecido en su nivel cerámico más antiguo

un fragmento de cerámica cardial (vaso 15) y otro con decoración

incisa (vaso 14) lo que se encuentra dentro de la normalidad dentro de los conjuntos de la Península Ibérica, y concuerda con la

fecha obtenida (5970±30 BP / 4940-4790 cal a.C.) que nos sitúa

en un momento avanzado del Neolítico Antiguo. Una síntesis de

las técnicas decorativas puede verse en la figura 19.

6. PALEOAMBIENTE Y GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE

Desde el punto de vista biogeográfico, el yacimiento de El Esplugón se encuentra en la Región Mediterránea, Provincia Aragonesa, sector Montano aragonés (Rivas Martínez, 1982). Dentro de esta región y en función del relieve podemos encontrar

diversos pisos bioclimáticos reflejo de la adaptación de la vegetación a la gradación altitudinal de los factores climáticos; la

situación del yacimiento, a 800 m.s.n.m., lo ubica en la zona de

transición entre los pisos mesomediterráneo y supramediterráneo, que se caracteriza de forma general, por las formaciones de

quercíneas. En este contexto, podemos observar que en la actualidad, la vegetación del entorno del yacimiento está constituida

por bosques de coníferas y frondosas marcescentes, entre las

que destacan por su abundancia Pino albar (Pinus sylvestris L.),

Pino laricio (Pinus nigra Arnold), Caxico (Quercus cerrioides

Wilk & Costa) y Quejigo (Quercus faginea Lam. subsp. fagui92

Fig. 17. Cerámicas decoradas del nivel 2.

nea), acompañadas de especies arbustivas y subarbustivas como

Boj (Buxus sempervirens L.), Endrino (Prunus spinosa), Majuelo (Crataegus monogyna Jacq.), Cornejo (Cornus sanguinea

Jacq.) y de matorral rastrero como Erizón (Echinospartum horridum (Vahl) Rothm). También, a pocos metros del yacimiento,

se encuentra la ribera del rio Guarga, que aparece flanqueada

por una formación de bosque galería muy alterada por la acción

antrópica, en la que destacan Álamo negro (Populus nigra L.) y

sauces o bergueras (Salix eleagnos Scop.).

Durante las campañas de excavación 2012 y 2013 se han planteado estrategias de muestreo sistemáticas y exhaustivas, centradas en la recuperación de macrorrestos vegetales, en las que se han

combinado diferentes estrategias de procesado del sedimento. Por

un lado, se ha llevado a cabo la recogida manual de aquellos fragmentos visibles durante el transcurso de la excavación y, por otro

lado, se ha tamizado la totalidad del sedimento, ya sea en seco o

con agua, adaptándose en cada caso a la naturaleza del sedimento

a procesar. El estudio antracológico del yacimiento se encuentra

en proceso, no obstante, apuntaremos aquí algunos de los datos de

los que disponemos a modo de resultados preliminares.

Hasta el momento se ha estudiado una muestra de 100 fragmentos de carbón por cada uno de los niveles arqueológicos descritos, lo que supone un total de 600 fragmentos analizados. Entre

los restos de madera carbonizados se han identificado un total de

7 taxones (tabla 3). El taxón mejor representado en el registro

[page-n-19]

El abrigo de El Esplugón. Un ejemplo de transición Mesolítico-Neolítico en el Prepirineo central

Fig. 18. Cerámicas decoradas del nivel 3 sup.

antracológico de Esplugón es el pino de tipo laricio-albar (Pinus

tipo sylvestris/nigra) que alcanza unos porcentajes muy altos en

todos los niveles estudiados. La utilización de la madera de estos

pinos como combustible es ubicua en los yacimientos arqueológicos peninsulares en etapas pleniglaciares y tardiglaciares en las

que esta especie jugó un importante papel en los paisajes vegetales (Allué, 2002; Zapata y Peña-Chocarro, 2005; Alcolea, 2014).

Las coníferas aparecen también representadas por los enebrossabinas (Juniperus sp.). La madera de estos arbustos es aromática y fácil de trabajar, así como un buen combustible. Entre las

frondosas, destaca el género Quercus, que aparece representado

por especies tanto de tipo caducifolio (Quercus sp. tipo caducifolio) como perennifolio (Quercus ilex/coccifera). La madera de las

quercíneas es muy apreciada por su gran poder calorífico y sus

frutos para su consumo animal o humano. Las rosáceas sólo han

podido ser determinadas a nivel de familia aunque si documentamos que aparecen tanto especies de tipo maloideas (Rosaceae/

Maloideae) como el género Prunus (Rosaceae/Prunoideae). Estas plantas, que crecen en orlas y claros de bosque, se caracterizan

por tener frutos comestibles. Por último, la vegetación de ribera

aparece únicamente documentada por un taxón, el fresno (Fraxinus sp.), cuya madera, flexible y resistente, es muy apreciada

para la fabricación de herramientas. Sus hojas son consumidas

por el ganado y tienen algunas propiedades medicinales, aunque

son ligeramente tóxicas para el ser humano.

La antracologia como disciplina arqueobotánica, nos permitirá tener una imagen diacrónica de la vegetación del entorno del

yacimiento en los diferentes momentos de ocupación del abrigo.

La dinámica general de la vegetación holocena está marcada por

la codominancia Pinus/Quercus y, tal como reflejan las secuencias

polínicas pirenaicas (González-Sampériz, 2005; Pérez-Sanz, 2014)

se resolverá a favor de los bosques mixtos o mayoritariamente caducifolios con una especial presencia de las quercíneas. Hasta el

momento, los diferentes niveles arqueológicos estudiados en Esplugón presentan diferencias entre sí en cuanto a la diversidad y

composición de la flora, aunque estas diferencias no son significativas ni nos permiten todavía aventurar ninguna hipótesis acerca de

la tendencia en la evolución de la vegetación a nivel local.

Fig. 19. Técnicas decorativas

por niveles.

93

[page-n-20]

P. Utrilla, A. Berdejo, A. Obón, R. Laborda, R. Domingo y M. Alcolea

Tabla 3. Taxones determinados, por niveles, en el carbón analizado (n=600).

2

Fraxinus sp.

3 sup.

1

Juniperus sp.

-

3 inf.

4

-

-

5

6

-

-

1

-

-

-

-

3

79

Pinus tipo sylvestris/nigra

89

76

92

85

80

Rosaceae / Prunoideae

-

-

-

-

-

1

Quercus sp. caducifolio

9

6

4

-

11

3

Quercus ilex / coccifera

2

-

-

-

2

-

Rosaceae / Maloideae

1

-

-

-

-

1

No determinables

7

5

20

8

2

12

100

100

100

100

100

100

Total

7. DATACIONES ABSOLUTAS Y CLASIFICACIÓN

CULTURAL

Se han enviado a datar 11 muestras, siendo 8 de ellas de un

solo hueso, enviadas a Beta Analytic y 3 de carbón, enviadas

al Laboratorio de la Universidad de Groningen. Entre las de

hueso dos muestras no dieron suficiente colágeno por lo que

sólo 9 han dado resultados, siendo 2 de ellos no válidos en

cuanto al nivel del que supuestamente proceden pero sí reflejan bien el momento de la ocupación prehistórica ya que

se trata de un solo hueso o un solo carbón (en cursiva en la

tabla). Es el caso de la datación de 7715±45 BP, asignable

al nivel 4, mesolítico geométrico, pero que se recogió en el

nivel 6 por alteraciones postdeposicionales, o la hallada a la

altura del nivel 4 de 6120±40 BP pero que procedía de una

cubeta abierta desde alguno de los niveles neolíticos. El resto de las siete fechas adolece de un cierto rejuvenecimiento

en los resultados esperables pero son compatibles con la secuencia prevista por lo que las consideramos aceptablemente

válidas (tabla 4).

7.1. Los niveles neolíticos

Dos son las fechas que permiten datar los niveles neolíticos de la

fase II de Esplugón. El nivel 2, el más reciente, entregó una fecha de 5970±30, a caballo entre el séptimo y sexto milenio acorde con otras del Prepirineo procedentes de Chaves Ia (6380±40

BP), Puyascada (5930±60 BP), Trocs I (6285±25 BP), Paco Pons

(6045±45 BP), Parco E1 (6120±90 BP), Huerto Raso (6310±60

BP) o Aizpea III (6370±70 BP). Las cerámicas irían acordes con

esta etapa del Neolítico Antiguo Evolucionado (NAE). La segunda muestra (1A.172.1) de 6120±40 BP, procedente del sondeo de

la primera campaña y realizada sobre un solo hueso, se recogió a

mayor profundidad (172 cm) de la que cabría asignar al nivel 2 o

3 superior de los que supuestamente procedería en origen. Debió

pertenecer a una de las dos cubetas registradas en el cuadro 1A,

con cerámicas documentadas hasta 167 cm de profundidad.

Para el nivel 3 superior no tenemos todavía una datación

inapelable. La muestra de 3A.128.534 (6730±40 BP) procedía

de un hueso hallado en el límite entre el nivel 3 superior y 3

inferior. A esa profundidad apareció en el mismo cuadro un solo

Tabla 4. Dataciones absolutas calibradas.

Sigla

Nivel

Fecha BP

Fecha Cal BC

Laboratorio

Material

Cultura

2W.127.2

2

5970±30

4940-4790

Beta-338509

Hueso

Neolítico Antiguo

1A.172.1

Cubeta con

6120±40

cerámica a 167 cm

5210-4940

Beta-283899

Hueso

Neolítico Antiguo

3A.128.534

3 sup / 3

6730±40

5590-5570

Beta-313517

Hueso

¿Mesolítico Geométrico o

Neolítico Antiguo?

2A.165.218

3 bajo

6950±50

5920-5730

Beta-306723

Hueso

Mesolítico Geométrico

2A.182.25

4

7620±40

6474±26

GrA-59632

Carbón Pinus

sil. nigra

Mesolítico Geométrico

4A.229.101

6

7715±45

6549±48

GrA-59634

Carbón Pinus

sil. nigra

1W.189.361

5

7860±40

6620-6610

Beta-306725

Hueso

Sauveterriense / Macrolítico

2A.199.1

5

8015±45

6939±93

GrA-59633

Carbón Pinus

sil. nigra

Sauveterriense / Macrolítico

1A.218.11

6

8380±40

7870-7680

Beta-306722

Hueso

Microlaminar / Magdaleniense

94

[page-n-21]

El abrigo de El Esplugón. Un ejemplo de transición Mesolítico-Neolítico en el Prepirineo central

fragmento de pared cerámica, además de una Columbella perforada. Sin embargo, los geométricos, todos de retoque abrupto,

alguno con retoques inversos en la base, concuerdan con ese

momento de transición de fines del Mesolítico geométrico que

aparece en el nivel IV de Forcas. Su cronología coincide en

cambio con la del nivel V de Forcas, ésta ya con un 50% de

piezas en doble bisel y cerámicas cardiales.

Sin embargo, desde el punto de vista de la cultura material no

dudamos en adscribir la fase Esplugón II en el grupo del auténtico

Neolítico de Chaves y Olvena, acorde con la existencia de dos

posibles taladros neolíticos, tres segmentos de doble bisel y de

varias láminas con pátina lustral, ausentes en el Neolítico aculturado de Forcas V y VI y en todo el mesolítico geométrico del Bajo

Aragón. Sólo el Plano del Pulido de Caspe y Alonso Norte en Alcañiz entregan una industria lítica similar, a falta de que se publiquen los resultados del abrigo de Valmayor IX, en Mequinenza,

yacimiento que probablemente deba ingresar en este grupo.

De este modo, desde el punto de la tipología lítica, son estas

piezas (taladros, segmentos y láminas con pátina de cereal) junto

a la presencia de cantos pintados y una industria ósea elaborada,

lo que marcaría la diferencia entre un neolítico tipo Chaves y uno

aculturado. De hecho, los triángulos en doble bisel, presentes en

ambos niveles de Esplugón, ya aparecían en Forcas V y VI y otros

yacimientos aculturados del Bajo Aragón (Botiquería, Costalena,

Pontet). Por ello, a falta de obtener más datos en las próximas

campañas, reseñamos únicamente que, en principio, los niveles

neolíticos de Esplugón, ubicados en torno al 6000 BP, parecen

aproximarse más a Chaves y Olvena que a Forcas, lo cual concuerda con las magníficas condiciones de habitabilidad del abrigo, idóneo para un hábitat más o menos permanente. Y dentro de

Chaves más a la etapa del nivel Ia, Neolítico Antiguo avanzado,

que a la del nivel Ib, dada la presencia de una sola cerámica cardial. Por otra parte los tres triángulos de retoque plano presentan

sus únicos paralelos en el Valle del Ebro en la parte alta del nivel

b de Aizpea (fase III) datado en 6370±70 BP, y en otros yacimientos del Sur de Francia (punta de Gazel) (Thévenin, 1998), por lo

que de nuevo nos hallamos en un ámbito ultrapirenaico que ya se

registra en los niveles mesolíticos.

7.2. Los niveles mesolíticos

Los niveles 3 inf y 4 que forman el horizonte de Esplugón III

se enmarcan en el mismo grupo del Mesolítico Geométrico clásico presente en Forcas, Bajo Aragón y Alto Ebro. Ahora bien,

dentro de la fase Esplugón III existen, al menos, dos momentos

del mesolítico geométrico tal como indican las fechas de C14

y su cultura material: uno de fase A, con la fecha de 7620±40

BP que aporta el nivel 4 (más la ya comentada del 7715±45

BP procedente del nivel 6) y uno de fase B, confirmado por

el 6950±50 BP que entrega el nivel 3 inferior y, quizá, el ya

citado de 6730±40 BP en la transición de 3 inferior a 3 superior,

transición que presenta sólo leves variaciones estratigráficas por

color, textura, o composición granulométrica, algo habitual en

los depósitos del Valle del Ebro.

En efecto, la industria lítica parece estar señalando estos

dos momentos: en el nivel 4 dominan los trapecios (con algunos tipos écaillés procedentes del momento anterior de muescas y denticulados) lo que marcaría la etapa antigua de fase

A, mientras que en el nivel 3 inferior encontramos un ligero

dominio de los triángulos, con algunos tipos ultrapirenaicos

evolucionados, como los triángulos de retoque inverso en la

base presentes en Forcas IV y Aizpea en momentos recientes

del Mesolítico. En cambio, no se documentan en Esplugón los

típicos triángulos de tipo Cocina presentes a partir del 6800 BP

en Secans, Botiquería 4 o Costalena c3.

El horizonte de plaquetas a techo del nivel 4 y el retroceso de

especies mesófilas en este nivel (el pino de tipo albar es el único

taxón documentado según el estudio antracológico) señalarían un

clima frío y seco. Sin embargo, este momento no acaba de concordar con las dataciones asignadas al nivel 4 (8424±26 calBP)

para pensar en el evento climático del 8.2 como responsable.

En conjunto, se observa en Esplugón una evolución desde

un Mesolítico de tipo microlaminar/sauveterriense hasta un

Neolítico, pasando por dos momentos del Mesolítico geométrico que casan bien con los útiles que ha entregado el yacimiento. Recientemente hemos revisado para el Coloquio de

Toulouse todo el mesolítico geométrico y la transición al Neolítico en el Valle del Ebro (Utrilla y Domingo, 2014: figs. 6, 7

y 8), al igual que en la monografía de Forcas en los capítulos

2.4 y 7.2 (Utrilla y Mazo, 2014). A estas dos publicaciones

remitimos para conocer el marco del Valle del Ebro en el que

se desarrolla nuestro yacimiento.

BIBLIOGRAFÍA

AGUIRRE, M.; LÓPEZ QUINTANA, J.; ORNAZABAL, A. y

SÁENZ DE BURUAGA, A. (1999): “Determinación práctica

del sedimento en el campo y jerarquización de componentes

sedimentológicos en Estratigrafía Analítica”. KREI, 4, Vitoria/

Gasteiz, p. 3-27.

ALCOLEA, M. (2014): “Antracología: la gestión del combustible

en la ocupación mesolítica de Forcas II”. En P. Utrilla y C. Mazo

(dir.): La Peña de las Forcas. Graus, Huesca. Un asentamiento

en la confluencia del Ésera y el Isábena. Monografías

Arqueológicas, 46, Serie Prehistoria, p. 87-94.

ALDAY, A. (1998): Kanpanoste Goikoa. El depósito prehistórico

de Kanpanoste Goikoa (Vírgala, Alava): memoria de las actuaciones arqueológicas, 1992-1993. Memorias de Yacimientos

Alaveses, 5, Vitoria.

ALDAY, A. (2005): El campamento prehistórico d Mendandia.

Ocupaciones mesolíticas y neolíticas entre el 8500 y el 6400

B.P. Fundación José Miguel de Barandiarán, Diputación Foral

de Álava, Vitoria.

ALDAY, A. y CAVA, A. (2009): “El Mesolítico geométrico en Vasconia”. En P. Utrilla y L. Montes (dir.): El Mesolítico Geométrico en la Península Ibérica. Monografías Arqueológicas, 44,

Zaragoza, p. 93-130.

ALLUÉ, E. (2002): Dinámica de la vegetación y explotación del

combustible leñoso durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno

del Noreste de la Península Ibérica a partir del análisis antracológico. Tesis doctoral, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.

BALDELLOU, V.; PAINAUD, A.; CALVO, M.J. y AYUSO, P.

(1997): “Las pinturas rupestres de los covachos de La Raja (Sta.

Eulalia de la Peña-Nueno. Huesca)”. Bolskan, 14, p. 4-29.

BARANDIARAN, I. (1978): “El abrigo de la Botiquería dels Moros,

Mazaleón (Teruel)”. Excavaciones arqueológicas de 1974. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 5, p. 49-138.

BARANDIARÁN, I. y CAVA, A. (1989): La ocupación prehistórica del abrigo de Costalena (Maella, Zaragoza). Colección

Arqueología y Paleontología, 6, Diputación General de Aragón,

Departamento de Cultura y Educación, Zaragoza.

95

[page-n-22]

P. Utrilla, A. Berdejo, A. Obón, R. Laborda, R. Domingo y M. Alcolea

BEA, M. (2014): “Elementos líticos pulimentados y cantos con ocre

de los abrigos de Forcas I y II”. En P. Utrilla y C. Mazo (eds.): La

Peña de Las Forcas (Graus, Huesca). Un Asentamiento Estratégico en la Confluencia del Ésera y el Isábena, 2014. Monografías

Arqueológicas. Prehistoria, 46, Zaragoza, p. 227-236.

BELTRÁN, A. (2002): Las pinturas rupestres del abrigo de Val del

Charco del Agua Amarga de Alcañiz. Zaragoza.

BERDEJO, A. y OBÓN, A. (e.p.): “Un nuevo yacimiento Neolítico

Antiguo en el Prepirineo central”. Bolskan, 24.

CAVA, A. (2000): “La industria lítica del Neolítico de Chaves

(Huesca)”. Salduie, 1, p. 75-162.

CAVA, A. (2001): “La industria lítica”. En I. Barandiarán y A.

Cava: Cazadores-recolectores en el Pirineo navarro. El sitio

de Aizpea entre 8.000 y 6.000 años antes de ahora. Anejos de

Veleia, 10, p. 63-148.

CAVA, A. (2004): “Los ‘procesos culturales’ del comienzo del

Holoceno en la Cuenca del Ebro y su contextualización”. Saldvie,

4, p. 17-40.

DOMINGO, R. (2005): “Análisis funcional de los geométricos

y de láminas de Mendandia”. En A. Alday: El campamento

prehistórico de Mendandia: Ocupaciones mesolíticas y

neolíticas entre el 8500 y el 6400 BP. Fundación J. M. de

Barandiarán, Diputación Foral de Álava, Vitoria, p. 321-333.

DOMINGO, R. (2014): “Functional analysis of Neolithic blades in

the Ebro Valley: Chaves and beyond”. En J. Marreiros, N. Bicho

y J.F. Gibaja (eds.): Use-wear 2012. Proceedings of the international conference on functional analysis. Cambridge Scholars

Publishing, p. 672-681.

GALLART, M.D. y MATA, M.P. (1995): “Análisis mineralógico de

las cerámicas”. Bolskan, 12, Huesca, p. 171-180.

GIBAJA, J.F. (2002): “Las hoces neolíticas del noreste de la

Península Ibérica”. Préhistoire Anthropologie méditerranéennes,

10-11, Aix-en-Provence, p. 83-96.

GONZÁLEZ-SAMPÉRIZ,

P.;

VALERO-GARCÉS,

B.;

CARRIÓN, J.; PEÑA-MONNÉ, J.L.; GARCÍA-RUIZ, J.M. y

MARTÍ-BONO, C. (2005): “Glacial and Late Glacial vegetation

in Northeastern Spain: new data and a review”. Quaternary International, 140-141, p. 4-20.

HERNÁNDEZ, M.S. y MARTÍ, B. (1999): “Art rupestre et processus de néolithisation sur la façade orientale de l’Espagne

méditerranéenne”. En J. Vaquer: Le Néolithique du Nord-Ouest

méditerranéen. Carcassonne, p. 257-266.

LEGRAND-PINEAU, A. (2011): “L’industrie osseuse”. En A.

Bosch, J. Chinchilla y J. Tarrús (coords.): El poblat lacustre

del neolític antic de La Draga. Les campanyes dels anys 20002005, 2011. Monografies del Casc, 9, p. 111-123.

MANEN, C. (2002): “Structure et identité des styles céramiques du

Néolithique ancien entre Rhône et Ebre”. Gallia préhistoire, 44

(1), París, p. 121-165.

MARTÍ, B. (2006): “Cultura material y arte rupestre esquemático

en el País Valenciano, Aragón y Cataluña”. En J. Martínez y

M. Hernández (eds.): Arte rupestre esquemático en la Península

Ibérica. Comarca de los Vélez, p. 119-147.

MARTÍ, B. y HERNÁNDEZ, M.S. (1988): El Neolític Valencià. Art

rupestre i cultura material. Servei d’Investigació Prehistòrica de

la Diputació de València, València.

MONTES, L. (2001-2002): “El abrigo Epipaleolítico de Peña 14 (Biel,

Zaragoza). Excavaciones 1999 y 2000”. Salduie, 2, p. 291-306.

MONTES, L. (2005): “Abrigos de Legunova y Valcervera en Biel.

Campaña de 2004”. Salduie, 5, p. 257-269.

96

PÉREZ-SANZ, A. (2014): Holocene climate, vegetation and human

impact in the Western Mediterranean inferred from Pyrenean

lake records and climate models. Tesis doctoral, Universidad

de Zaragoza.

PUIGDEFÁBREGAS, C. (1975): La sedimentación molásica en

la cuenca de Jaca. Instituto de Estudios Pirenaicos-C.S.I.C.,

Colecciones Monografías, 104, Jaca, 188 p.

RIPOLL, E. (1968): The Painted Shelters of la Gasulla (Castellon).

Monografías de Arte rupestre, Arte Levantino nº 2, Barcelona.

RIVAS MARTÍNEZ, S. (1982): “Étages bioclimatiques, secteurs

chronologiques et séries de végétation de l’Espagne méditerranéenne”. Ecología Mediterránea, VIII (1/2), p. 275-288.

SOTO, A.; ALDAY, A.; MONTES, L.; UTRILLA, P.; PERALES,

U. y DOMINGO, R. (2015): “Epipalaeolithic assemblages in

the Western Ebro Bassin (Spain): The difficult identification of

cultural entities”. Quaternary International, 364, p. 144-152.

THÉVENIN, A. (1998): “L’Épipaléolithique et le Mésolithique de

l’Est de la France dans le contexte national: cadre d’étude et état des

recherches”. Les derniers chasseurs-cuilleurs du Massif Jurassien

et de ses marges. Centre Jurassien du Patrimoine, p. 24-35.

UTRILLA, P. (2002): “Epipaleolíticos y Neolíticos en el Valle del

Ebro”. En E. Badal, J. Bernabeu y B. Martí (eds.): Neolithic

landscapes of the Mediterranean. Universitat de València,

Saguntum Extra-5, València, p. 179-208.

UTRILLA, P. y BALDELLOU, V. (2002): “Cantos pintados neolíticos de la cueva de Chaves (Bastarás, Huesca)”. Salduie, 2,

p. 45-125.

UTRILLA, P. y DOMINGO, R. (2014): “La transition Mésolithique-Néolithique dans la Vallée de l’Ebre”. En J. Guilaine,

C. Manen, y T. Perrin (eds.): La néolithisation de l’ouest

mediterranéen. The western Mediterranean Neolithization.

Toulouse, p. 323-353.

UTRILLA, P. y MAZO, C. (2014): La Peña de las Forcas. Graus,

Huesca. Un asentamiento en la confluencia del Ésera y el Isábena.

Monografías Arqueológicas, 46, Serie Prehistoria, Zaragoza.

UTRILLA, P. y RODANÉS, J.M. (2004): Un asentamiento

epipaleolítico en el valle del río Martín. El abrigo de los Baños

(Ariño, Teruel). Monografías Arqueológicas, 39, Zaragoza.

UTRILLA, P.; BERDEJO, A. y OBÓN, A. (2012): “El Esplugón: un

abrigo mesolítico en el valle del Guarga (Huesca)”. Ad Orientem:

del final del Paleolítico en el Norte de España a las primeras

civilizaciones del Oriente Próximo: estudios en homenaje a Juan

Antonio Fernández-Tresguerres Velasco. p. 235-252.

UTRILLA, P.; DOMINGO, R. y MARTÍNEZ BEA, M. (2003): “La

campaña de 2002 en el Arenal de Fonseca (Ladruñán, Teruel)”.

Saldvie, 3, p. 301-311.

UTRILLA, P.; MONTES, L.; MAZO, C. y RODANÉS, J.M. (19861987): “Algunas figuras inéditas en abrigos rupestres del Bajo

Aragón”. Actas del I Congreso internacional de Arte Rupestre

(Caspe, 1985). Bajo Aragón Prehistoria, VII-VIII, Caspe,

p. 211-221.

UTRILLA, P.; MONTES, L.; MAZO, C.; MARTÍNEZ-BEA, M. y

DOMINGO, R. (2009): “El Mesolítico Geométrico en Aragón”.

En P. Utrilla y L. Montes (dirs.): El Mesolítico Geométrico en la

Península Ibérica. Zaragoza, p. 119-176.

ZAPATA, L. y PEÑA-CHOCARRO, L. (2005): “Los macrorrestos

vegetales del yacimiento de Mendandia”. En A. Alday (dir.): El

campamento prehistórico de Mendandia: Ocupaciones mesolíticas y neolíticas entre el 8500 y el 6400 B.P. Diputación Foral

de Álava, Vitoria, p. 411-425.

[page-n-23]

Del neolític a l’edat del bronze en el Mediterrani occidental.

Estudis en homenatge a Bernat Martí Oliver.

TV SIP 119, València, 2016, p. 75-96.

El abrigo de El Esplugón (Billobas-Sabiñánigo, Huesca).

Un ejemplo de transición Mesolítico-Neolítico

en el Prepirineo central

Pilar Utrilla, Abel Berdejo, Alberto Obón,

Rafael Laborda, Rafael Domingo y Marta Alcolea

Para Bernat, nuestro entrañable amigo.

resumen

Presentamos a continuación un avance de los resultados más importantes obtenidos tras las últimas campañas de excavación

y estudio del abrigo de El Esplugón (Billobas-Sabiñánigo, Huesca). Este yacimiento destaca por su posición geoestratégica,

su buen estado de conservación y su riqueza arqueológica, con varios niveles mesolíticos geométricos y neolíticos. A pesar de

que solo hemos intervenido en algunos cuadros podemos decir que estamos ante uno de los referentes de este periodo cronocultural para comprender el proceso de neolitización en el Valle del Ebro.

p a l a b r a s c l a v e : Mesolítico

antracología, cerámica.

geométrico, Neolítico, Prepirineo central, Valle del Ebro, arte Levantino, análisis funcional,

résumé

L’abri de l’Esplugón (Billobas-Sabiñánigo, Huesca). Un exemple de transition Mésolithique-Néolithique dans les Prépyrénées

centrales. Nous présentons ensuite les principaux résultats obtenus sur les fouilles récentes et l’étude de l’abri l’Esplugón

(Billobas-Sabiñánigo, Huesca). Ce site se distingue par sa position géostratégique, son bon état de conservation et la richesse

archéologique composée de différents niveaux mésolithiques géométriques et néolithiques. Malgré des opérations de fouille

qui concernent seulement quelques mètres carrés, nous pouvons affirmer que l’Esplugón est déjà un des référents de cette

période chrono-culturelle pour comprendre le processus de néolithisation dans le Bassin de l’Èbre.

: Mésolithique géométrique, Néolithique, Prépyrénées centrales, Bassin de l’Èbre, Art Levantin, analyse

fonctionnelle, anthracologie, céramique.

mots clés

1. INTRODUCCIÓN

El gran abrigo de El Esplugón, también conocido como la

Esplunga, está situado en la margen derecha del río Guarga

a tan solo 500 m del Molino de Billobas, en término municipal de Sabiñánigo (Huesca). Se trata de un abrigo profundo

abierto en un farallón rocoso de areniscas y conglomerados, a

una altitud de 800 msnm. El valle del río Guarga, afluente de

la margen izquierda del río Gállego, actúa como un corredor

natural de Este a Oeste. Conecta la Depresión Intrapirenaica

(Canal de Berdún) con el Sobrarbe destacando la facilidad

con la que se forman abrigos al presentar todo el valle una

litología blanda característica de la Formación Campodarbe

(Puigdefábregas, 1975), proclive a una erosión rápida por la

acción hídrica en continuo cambio. Estos dos hechos, su disposición de eje natural Este-Oeste y la facilidad de formación

de abrigos en los conglomerados, unidos al intenso despoblamiento de la segunda mitad del S. XX, hacen de la Guarguera

un territorio con un amplio potencial para detectar ocupaciones prehistóricas no alteradas.

El abrigo reúne unas excelentes condiciones de habitabilidad: una orientación S-SE que le protege del viento y permite

una excelente insolación, una gran superficie potencialmente

utilizable y un curso de agua contiguo. Además se ha tallado

en época imprecisa un largo surco a lo largo del borde de la

gran visera horizontal, lo que permite canalizar el agua y verterla en un lugar destinado para su almacenamiento. La riqueza

de sus niveles, la extensión del yacimiento, las características

de habitabilidad y su posición geoestratégica lo convierten en

un excelente lugar para establecer en él un hábitat permanente

o semipermanente. Existen restos de una antigua construcción

que ha podido servir para guardar ganado alterando su nivel superficial (fig. 1).

Su descubrimiento fue llevado a cabo dentro del proyecto dirigido por dos de nosotros (A. Berdejo y A. Obón) titulado “Prospecciones en la Guarguera y Valles de Nozito y Bara” (180/2008)

comenzado en el año 2008, proyecto que continúa activo por

parte del grupo de investigación De la Roca al Metal. Las dos

primeras campañas de excavación (2009 y 2010) se realizaron sin

soporte económico alguno. La incorporación de P. Utrilla al equi75

[page-n-2]

P. Utrilla, A. Berdejo, A. Obón, R. Laborda, R. Domingo y M. Alcolea

Fig. 1. Vista del abrigo y localización en el Prepirineo oscense.

po directivo en el año 2011 permitió obtener algunos fondos dentro de dos Proyectos MICINN (HAR 2008-05451 y HAR 201127197). Con ellos, sumados a otras colaboraciones,1 se efectuaron

las campañas de 2011, 2012 y 2013.

Se han abierto 8 m2 de superficie aunque solo en cinco de

los cuadros (3A, 1A, 1W, 2A y 4A) se han alcanzado niveles

estériles. En el resto tan sólo se han excavado algunos niveles

superiores. Uno de ellos fue un sondeo exterior al muro de

cierre, estéril en elementos arqueológicos. Aunque las principales pautas sedimentarias han sido reconocidas y descritas, existe una división de los niveles atendiendo a criterios

tecno-tipológicos y no exclusivamente sedimentológicos dadas las características de homogeneidad de la estratigrafía. A

grandes rasgos, todos los estratos, salvo el 4 con su horizonte

de plaquetas, son similares en cuanto a su composición granulométrica, algo frecuente en las secuencias holocénicas como

Mendandia (Alday, 2005), Kanpanoste Goikoa (Alday, 1998)

o Forcas II (Utrilla y Mazo, 2014).

1 A falta del soporte económico de la Comunidad Autónoma, inexistente por los recortes de la crisis, han sido muchas las personas e

instituciones que nos han ayudado a llevar a cabo la excavación

del yacimiento: los vecinos de Aineto que colaboraron en el alojamiento y el sustento; los propietarios del Molino de Billobas que

nos facilitaron la infraestructura en la criba; Santiago Berdejo quien

realizó el entibado de los cortes; o el CSO Kike Mur que prestó

apoyo financiero para los desplazamientos.

76

La importancia del yacimiento radica en tres datos interesantes: