Anatomía de un recinto de fosos calcolítico del valle medio del Duero: El Casetón de la Era (Villalba de los Alcores, Valladolid).

Germán Delibes de Castro

Manuel Crespo Díez

José Antonio Rodríguez Marcos

2016

[page-n-1]

Del neolític a l’edat del bronze en el Mediterrani occidental.

Estudis en homenatge a Bernat Martí Oliver.

tv sIp 119, València, 2016, p. 387-401.

Anatomía de un recinto de fosos calcolítico del valle medio

del Duero: el Casetón de la Era (Villalba de los Alcores, Valladolid)

Germán Delibes De Castro, manuel Crespo Díez

y José antonio roDríGuez marCos

resumen

Las siete campañas arqueológicas efectuadas en el “recinto de fosos” de El Casetón de la Era (Villalba de Los Alcores,

Valladolid) han permitido conocer las líneas maestras de estos yacimientos del inicio de la Edad del Cobre en el sector central

de la Submeseta Norte española. La investigación aporta datos relevantes sobre el trabajo comprometido en la construcción de

este dispositivo, sobre la adición de los fosos a un poblado previo, sobre la economía agropecuaria de sus ocupantes y sobre el

impacto medioambiental de sus actividades. Los “recintos de fosos”, que entrañan un notable esfuerzo cooperativo, se asocian

en el valle medio del Duero al primer poblamiento auténticamente estable y a la consolidación de la vida agraria.

palabras clave:

Calcolítico, valle del Duero, recintos de fosos, poblados, economía agrícola, impacto ambiental.

abstract

Anatomy of a Chalcolithic Causeway Enclosure of the Middle Duero Basin: El Casetón de la Era (Villalba de los Alcores,

Valladolid, Spain). The seven seasons of excavation at the ditched enclosure of El Casetón de la Era (Villalba de los

Alcores, Valladolid) have revealed the main features of these Copper Age sites in the central area of the Iberian Northern

Plateau. New data about a wide range of issues, such as the labour required to construct the ditches, the addition of the

ditches to an earlier settlement, the agricultural economy of the inhabitants of El Casetón de la Era, or the environmental

alterations resulting from their activities, are now available. Ditched enclosures, the construction of which implies a great

cooperative effort, are the earliest permanent settlements in the Middle Duero valley, and they point up the consolidation

of the farming economy within this area.

keywords:

Copper Age, Duero basin, causewayed enclosures, ditches, settlement, agricultural economy, environmental

impact.

1. EL FENÓMENO DE LOS “RECINTOS DE FOSOS”

EN EL VALLE MEDIO DEL DUERO

La huella de este tipo de monumentos, ampliamente documentada desde antiguo en Europa y reconocida en la mitad meridional

de la Península Ibérica desde hace cuatro décadas (Márquez y

Jiménez, 2010), ha alcanzado a detectarse en los últimos años

también en la cuenca sedimentaria del Duero gracias a un proyecto de arqueología aérea. Los yacimientos identificados al día de

hoy en este espacio central de la Submeseta Norte se aproximan

al medio centenar, distribuidos por las provincias de Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, y corresponden, a juzgar

por los materiales arqueológicos que entregan en superficie y por

algunas dataciones de carbono 14, al “horizonte Las Pozas” o Cobre Precampaniforme regional: un fenómeno arqueológico, por

tanto, homogéneo, que se concentra en las últimas centurias del

IV Milenio y en la primera mitad del III AC (Delibes et al., 2014),

por más que doscientos kilómetros al Este, en el soriano valle

de Ambrona, existan enclosures del Neolítico Antiguo, como La

Revilla, que reivindican fechas del VI milenio (Rojo et al., 2008).

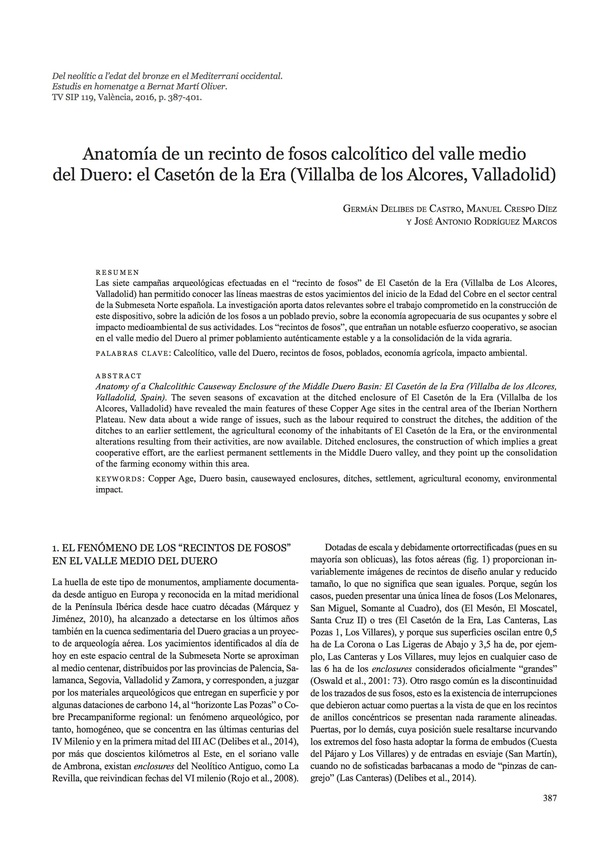

Dotadas de escala y debidamente ortorrectificadas (pues en su

mayoría son oblicuas), las fotos aéreas (fig. 1) proporcionan invariablemente imágenes de recintos de diseño anular y reducido

tamaño, lo que no significa que sean iguales. Porque, según los

casos, pueden presentar una única línea de fosos (Los Melonares,

San Miguel, Somante al Cuadro), dos (El Mesón, El Moscatel,

Santa Cruz II) o tres (El Casetón de la Era, Las Canteras, Las

Pozas 1, Los Villares), y porque sus superficies oscilan entre 0,5

ha de La Corona o Las Ligeras de Abajo y 3,5 ha de, por ejemplo, Las Canteras y Los Villares, muy lejos en cualquier caso de

las 6 ha de los enclosures considerados oficialmente “grandes”

(Oswald et al., 2001: 73). Otro rasgo común es la discontinuidad

de los trazados de sus fosos, esto es la existencia de interrupciones

que debieron actuar como puertas a la vista de que en los recintos

de anillos concéntricos se presentan nada raramente alineadas.

Puertas, por lo demás, cuya posición suele resaltarse incurvando

los extremos del foso hasta adoptar la forma de embudos (Cuesta

del Pájaro y Los Villares) y de entradas en esviaje (San Martín),

cuando no de sofisticadas barbacanas a modo de “pinzas de cangrejo” (Las Canteras) (Delibes et al., 2014).

387

[page-n-2]

G. Delibes de Castro, M. Crespo Díez y J. A. Rodríguez Marcos

Fig. 1. Fotografías ortorectificadas de algunos recintos de fosos del valle medio del Duero, provincia de Valladolid. 1.- El Mesón,

Villarmentero; 2.- San Miguel, Cubillas de Cerrato; 3.- El Moscatel, Torrelobatón; 4.- El Casetón de la Era, Villalba de los Alcores.

Por sí solas, las fotos no permiten deducir cuál era la funcionalidad de los recintos de fosos pero sí revelan su asociación sistemática a “campos de hoyos”. Nada más lejos de nuestra intención

que discutir aquí el significado de estos complejos yacimientos

“de hoyos”, aunque recordemos que la opinión mayoritaria considera son cuanto sobrevive de unos asentamientos prehistóricos

con construcciones de barro y madera literalmente arrasados por

la erosión (Fernández-Posse, 1998: 112-115; Blanco González,

2009: 105-114). Por más que el moteado de los hoyos sobrepase

con frecuencia los límites de los recintos, parece lógico pensar,

pues, que los fosos actuaran como cinturones o contornos de unos

poblados cuyas viviendas solo muy excepcionalmente alcanzan a

detectarse en los fotogramas aéreos (García García, 2013: 181).

Pero, afirmado esto, urge añadir que no todos los establecimientos

calcolíticos precampaniformes del valle medio del Duero contaron con fosos delimitadores, lo que obliga a reconocer en los que

los tienen, en los dotados de infraestructuras tan onerosas como

indudablemente fueron aquellas largas y profundas trincheras, un

carácter especial y seguramente cierta centralidad dentro de las

redes de poblamiento.

En todo caso, como tales hábitats, los recintos se atienen a

un patrón de asentamiento bastante regular en el que prima la

vecindad a pastos húmedos y a tierras de cultivo en detrimento

de mejores condiciones defensivas. Unos planteamientos que,

388

en esta zona del Duero medio, determinan que los enclaves

se alejen de las crestas de los páramos y de las culminaciones

de las cuestas para instalarse cerca del fondo de los valles,

cuando no a orillas mismas de los ríos, siempre, eso sí, con

la precaución de elegir un leve promontorio o una arruga del

terreno que, una decena de metros sobre el entorno inmediato,

les ponga a resguardo de las avenidas fluviales. El estudio, por

último, de la capacidad agrológica de los suelos próximos a los

yacimientos revela una tendencia acusada a fundar los recintos

junto a las vegas más fértiles y fáciles de labrar, cuyos suelos

de gravas envueltas en un sedimento de arenas y limos suelen

ser, significativamente, los más abundantes en los entornos

inmediatos de los recintos pese a su relativa rareza a nivel general de la zona (Delibes et al., 2014: 154-164). Un valioso

indicador, sin duda, de la vocación agrícola de los ocupantes

de nuestros yacimientos.

El acceso a esta información sobre los recintos de fosos, que

amplió sensiblemente las perspectivas de estudio del Calcolítico

de la Submeseta Norte, no hizo, sin embargo, sino magnificar la

necesidad de diseccionar y conocer a fondo uno de estos yacimientos. El elegido fue El Casetón de la Era, en Villalba de los

Alcores (Valladolid) en el que desde 2006 se han desarrollado

siete campañas de excavación de las que se han ido publicando

pequeños avances (Delibes et al., 2009; Delibes et al., 2010).

[page-n-3]

Anatomía de un recinto de fosos calcolítico del valle medio del Duero: el Casetón de la Era

Hoy presentamos aquí una visión de conjunto muy renovada

del funcionamiento de este enclave, como homenaje a un sabio

arqueólogo, a un hombre justo y a un entrañable amigo: Bernat

Martí Oliver.

2. EL TRIPLE ANILLO FOSADO DE EL CASETÓN

DE LA ERA: EMPLAZAMIENTO, TRAZAS, ACCESOS

Y RELLENOS

El yacimiento se localiza en un espacio de transición entre la

plataforma calcárea de los Montes Torozos, cuyas cuestas se

levantan inmediatamente al Sur y al Oeste de la estación, y la

campiña de Tierra de Campos que se abre, en dilatado horizonte, en dirección Norte (fig. 2). Ocupa la culminación y la

vertiente septentrional de un leve alomamiento, a cuyos flancos

discurren los arroyos Mijares y de las Cárceles, y en perspectiva geológica se asienta sobre depósitos de margas y arcillas,

fáciles de labrar en condiciones de humedad, que se asimilan a

las facies “Cuestas” y “Tierra de Campos” del ciclo miocénico

Astaraciense-Vallesiense (Hernández Pacheco, 1915). Desde su

emplazamiento se domina una amplia cuenca visual en dirección norte –que significativamente coincide con las campiñas de

mayor potencial agrícola del entorno-, mientras que en el resto

de las orientaciones las laderas de los páramos vecinos bloquean

enseguida las líneas de visión.

Fig. 2. Localización del yacimiento.

Gracias a una amplia colección de fotografías aéreas y a las

imágenes obtenidas en una prospección geomagnética efectuada en 2008 (Becker et al., e.p.), disponemos de una buena visión

de conjunto del yacimiento, constituido por tres a fosos concéntricos circulares o ligeramente ovales, que circunvalan una

superficie de 1,7 ha y a lo largo de cuyo trayecto existen diversas interrupciones a modo de accesos (fig. 3). El foso exterior o

Foso 3, que mide 153 m de diámetro, cuenta con cinco de tales

entradas; en el intermedio (Foso 2), cuyo diámetro alcanza los

85 m, se registran cuatro interrupciones; y en el interior (Foso

1), de 46 m, únicamente dos.

La sección y las dimensiones de los fosos presentan contrastes considerables a lo largo de su trazado: la anchura, por

ejemplo, oscila según los tramos entre los 3,5 m y los 5 m; la

profundidad, que alcanza los 2,5 m en el foso 2, apenas llega

al metro y medio en el foso 3; y las secciones pueden ser en

“U”, de paredes cóncavas (Foso 3), o en “V”, aunque en este

caso los taludes, muy pronunciados, no llegan a converger en

un ángulo diedro, por formar antes un estrecho fondo plano

(Fosos 1 y 2) (fig. 4).

En lo que no existe variación es en que los fosos aparecen

sistemática y totalmente colmatados como consecuencia de procesos de origen diverso. Por ejemplo, los análisis sedimentológicos efectuados en el Foso 1 atestiguan que, mientras el tramo

inferior del relleno acoge casi en exclusiva arcillas limpias,

desplazadas por gravedad, y el intermedio vertidos naturales y

echadizos antrópicos, en el superior predominan por completo estos últimos, lo que trasluce cierta voluntad de amortizar

la zanja. En todo caso, aunque no puedan descartarse posibles

limpiezas o “recuttings” de los fosos, la impresión dominante es

Fig. 3. Magnetograma realizado en 2008.

389

[page-n-4]

G. Delibes de Castro, M. Crespo Díez y J. A. Rodríguez Marcos

Fig. 4. Sección del Foso 1.

que los rellenos fueron fruto de procesos continuados y de corta

duración, dentro de la misma dinámica de ocultamiento que rige

en yacimientos similares y que ha inducido a acuñar el término

“arquitectura reversible” (Márquez Romero, 2013: 82).

El argumento clave a la hora de defender la rapidez de la

formación de los rellenos, más que las dataciones absolutas que,

con mostrarse muy agrupadas, carecen de suficiente resolución,

es que la sedimentación en ningún momento se detuvo o estabilizó el tiempo suficiente para que a techo llegaran a formarse

verdaderos suelos: sencillamente la continuidad de los vertidos

lo impidió (Delgado, 2007). Una situación, en todo caso, que no

es incompatible ni con que dentro de la zanja llegaran a brotar

plantas de vida corta en primavera, ni con que determinados

elementos arqueológicos del relleno, caso de los huesos, a juzgar por su alteración postdeposicional (por agua, por raíces, por

actividad de roedores o por carroñeo de carnívoros), muestren

huellas de exposición aérea.1

Otra cuestión a discutir es el orden de excavación de los

fosos. Tal y como algunos autores han planteado, es difícil que

una obra de esta envergadura se realizara de una sola vez e,

incluso, que todos los fosos permanecieran abiertos al unísono (Díaz del Río, 2008; Ríos Mendoza, 2011: 74-80: Balsera

et al., 2015: 151-153). En el caso concreto de El Casetón de

la Era algunos detalles nos hacen sospechar que ni la obra de

los tres fosos fue simultánea ni existió un proyecto inicial de

conjunto que contemplara todos ellos abiertos a la vez, como

los vemos hoy. La primera evidencia proviene de la disposición

de las entradas en los recintos. Las once o doce con que cuenta

el conjunto no se reparten equitativamente entre los tres fosos,

sino que su número decrece de fuera hacia adentro. Ello no tendría mayor importancia y se podría considerar una simple forma

de restringir el acceso al espacio central del recinto, si no fuera

porque –en perfecta oposición a los que sucede en los “erdwerke” centroeuropeos de, por ejemplo, Osterhofen-Schmiedorf,

Tesetice-Kyjovie o Bucany (Parkinson y Duffy, 2007: 104, fig.

4)– en El Casetón de la Era apenas se registran alineaciones en-

1

Información que agradecemos al Dr. Carlos Fernández, de la Universidad de León, responsable del estudio de la colección faunística

del yacimiento.

390

tre las puertas de los distintos recintos, reconociéndose solo con

claridad la existencia de un eje Noroeste-Sureste que atraviesa

los recintos 1 y 2.

Un segundo argumento a favor de la diacronía de los fosos

lo aportan las columnas polínicas efectuadas en ellos. En la base

de la correspondiente al foso 1 los pólenes registran una fase

caracterizada por una cobertura arbórea/arbustiva considerable

que no tiene correspondencia en los sedimentos del relleno inferior de los fosos 2 y 3. Aquí, en efecto, lo acreditado es ya una

degradación de aquella vegetación clímax en la que el bosque/

monte retrocede ante la explosión de plantas no arbóreas como

Aster, Cardueae, Cichorioreae, Cerealia… exponentes claros

de una progresiva antropización del paisaje (López Sáez, 2007).

Por tanto, si interpretamos el retroceso de la masa arbórea como

resultado de una presión humana acumulada, el inicio de la colmatación del foso 1 hubo de preceder a la excavación e inicio

del relleno de los fosos 2 y 3, demostrando que no fueron sincrónicos en origen.

Por último, disponemos de ocho dataciones radiocarbónicas

para el relleno de los fosos (fig. 5) que denotan una indudable

concentración y que sitúan la vida del recinto en la primera mitad del III milenio cal BC. Tres de ellas, sobre muestras que proceden de los estratos basales del relleno del Foso 1 (GrA-34319,

GrA-42526 y PoZ-43671), resultan muy coherentes entre sí y

datan el inicio de la colmatación del foso con un máximo de

probabilidad entre 2750-2500 cal AC. Otra (GrN-30550), que

procede de la base del Foso 2, muestra un grado de incertidumbre tal que podría relacionarse con cualquier momento de la

trayectoria ocupacional del yacimiento. El resultado de GrA42529, que se refiere al inicio de la colmatación del Foso 3,

remite por su parte al 2580-2340 cal AC, fecha a todas luces

Fig. 5. Dataciones radiocarbónicas, calibradas a 2 sigmas, para el

relleno de los fosos y madera de un poste de la Cabaña A.

[page-n-5]

Anatomía de un recinto de fosos calcolítico del valle medio del Duero: el Casetón de la Era

posterior a las defendidas para los inicios del relleno del Foso

1. Y, además, esta última datación se superpone prácticamente

tanto con GrA-42527: 2580-2340 cal AC, obtenida para la culminación del Foso 1, como con PoZ-57753: 2567-2341 cal AC,

del final del relleno del Foso 2, de lo que se deduce que, por más

que nos encontremos ante un yacimiento de trayectoria corta, la

excavación del foso exterior tuvo lugar cuando los dos interiores estaban prácticamente amortizados.

3. EL ESPACIO DOMÉSTICO INTRAFOSOS:

VIVIENDAS Y HOYOS

Las excavaciones en el interior de los recintos del Casetón de la

Era han permitido identificar numerosas estructuras que, en función de su naturaleza y morfología, cabe agrupar en dos clases.

A la primera corresponderían ocho cabañas circulares (fig. 6)

cuyos restos apenas sobreviven debido, en parte, a su construcción en “blando” (barro y materia vegetal), pero sobre todo a

causa de la erosión severa sufrida por el yacimiento que supuso

la eliminación de cualquier estrato horizontal de ocupación en

su interior. De tamaño variable, las cabañas o casas aparecen

delimitadas por una zanja perimetral de cimentación de sección

en “U” y 20/30 cm de profundidad, en cuyo fondo y de forma

espaciada (p.e. en la cabaña A) se documentan los pies de poste

de lo que fue el armazón principal de sus paredes. Las hay grandes, con diámetros que superan los 6 m (A, C y F), y pequeñas,

de solo 3-4 m (B, E y D), y en general –por problemas de conservación– no está muy claro ni dónde se situaban sus accesos ni

cómo se distribuía su espacio interior, aunque parece tratarse de

viviendas de dependencia única similares a las de otros enclaves

coetáneos tanto de la propia cuenca del Duero (ver, p.e., Fabián

García, 2006: 203-222) como extrameseteños (ver, p.e., Zafra

de la Torre et al., 1999: 84; Serrano et al., 2011: 125-126).

Con todo, pese a su mala conservación general, no faltan

algunas evidencia de equipamiento interno en dos de las viviendas: en la Cabaña A, los restos de un pavimento tosco, de tierra,

lo que parece ser una placa de hogar asimismo de arcilla, y tres

pequeños hoyos de poste (dos de ellos calzados con cantos de

caliza), que se alinean en el interior y debieron formar parte del

dispositivo que soportaba la techumbre. Por su parte, la Cabaña B, conserva también intramuros los restos de una solería de

barro rojizo que ocupa gran parte de su superficie meridional.

Nos consta al menos la superposición de dos de las cabañas

–la B corta en dos puntos la zanja de cimentación de la A– lo que

revela, por un lado, la necesidad de renovar unas construcciones

no muy duraderas, y por otro la determinación de los ocupantes

de seguir haciendo uso del mismo espacio. Los alzados de estas

estructuras no se conocen con precisión pero no debieron ser

muy distintos de los de otros poblados calcolíticos, a base de

un “cuerpo bajo cilíndrico y cubierta cónica, formada por un

entramado de madera y ramajes flexibles, reforzado con algunos

postes en el perímetro y la entrada y con un posible cubrimiento

de barro para mejorar el aislamiento” (Lechuga Chica, Soto y

Rodríguez-Ariza, 2014: 357). De todo ello, en El Casetón no se

conserva sino un ingente número de pellas de barro, cuajadas

de improntas de tallos de cereal, de hojas, de ramas y de postes

de distintos calibres, que tienden a concentrarse en los fosos

y en determinados hoyos más que en el espacio habitacional

propiamente dicho.

Fig. 6. Cabaña H.

La localización de estas ocho unidades domésticas al interior del perímetro fosado2 se presta a la lectura de que estos

últimos delimitaban y proporcionaban defensa al poblado,

constituyendo ambos un conjunto armónico; pero, para poder

afirmarlo con garantías es preciso demostrar que el caserío y

los fosos estuvieron operativos al mismo tiempo. Y, a falta de

relaciones estratigráficas directas entre ambos, porque ya hemos dicho que el yacimiento se halla en gran medida arrasado,

encontramos tres inconvenientes importantes para aceptarlo: 1)

que algunas de las cabañas (p.e. la A y la C) han sido “cortadas”

directamente por los fosos; 2) que tanto la Cabaña A como la B,

contra toda organicidad funcional, se sitúan al exterior de una

de las puertas del recinto nº 1, prácticamente bloqueándolo; y 3)

que una de las fechas C14 sobre carbón procedente de la zanja de

la Cabaña A (PoZ-57754: 2890-2620 cal AC) es resueltamente

más “antigua” que cualquiera de las dataciones de los niveles

basales del relleno de los fosos. Tres argumentos contundentes,

entendemos, en favor de contemplar la existencia de dos fases,

las dos calcolíticas y consecutivas, en la vida del yacimiento:

la primera correspondiente a la fundación de una aldea abierta,

sin límites establecidos, y otra posterior, una vez excavados los

fosos, en la que tiene lugar la “monumentalización” del sitio.

Todo ello prueba que nos hallamos ante un yacimiento complejo, en permanente reelaboración y con, incluso, cambios de

uso a lo largo de su vida: el caserío original, de cierta trayectoria

–la superposición de las zanjas de cimentación de las viviendas

así lo demuestra–, en un determinado momento, cuando se excavan los fosos, parece perder su función originaria o, cuando

menos, se ve obligado a subordinar su urbanismo al trazado de

aquellos, convertidos desde entonces en principal elemento vertebrador del espacio.

Finalmente, quedaría por despejar la incógnita de cuál fue

la relación entre el poblado y los fosos, para lo que resulta imprescindible reconocer la trayectoria cronológica de ambos fenómenos o, lo que es lo mismo, discernir si llegaron a funcionar

2

En su mayor parte (Cabañas A, B, C y D) se sitúan en el espacio que

media entre los fosos 1 y 2. Tan solo la Cabaña E, ubicada entre los

fosos 2 y 3 y la H, identificada en el espacio comprendido por el

foso 1, escapan a esta dinámica.

391

[page-n-6]

G. Delibes de Castro, M. Crespo Díez y J. A. Rodríguez Marcos

Fig. 7. Cráneo de bóvido, rodeado de piedras, en el Hoyo nº 67.

Fig. 8. Hoyo nº 39, durante su proceso de excavación.

a la vez o fueron simplemente sucesivos. En todo caso, la constatación de que al menos una parte de los recintos es posterior a

algunas de las cabañas nos pone sobre aviso de que estos lugares

fueron auténticos palimpsestos; sitios que acumulan evidencias

de distintos momentos, erróneamente homogeneizadas y posiblemente con funciones y significados diferentes a lo largo del

tiempo, lo cual supone un lastre para cualquier intento de estudio desde un enfoque simplista y unilineal.

Pero, volviendo a las estructuras intra fosos, junto a las

cabañas, se documentan otras estructuras, subterráneas, que

permiten vincular El Casetón de la Era a los yacimientos tipo

“campo de hoyos” tan representativos de la Prehistoria Reciente de la Meseta. Durante las excavaciones se ha exhumado

un total de 56 de tales hoyos correspondientes al Calcolítico Pleno, los cuales se distribuyen sin planificación ni orden

aparente. Muchos son contemporáneos de los recintos y los

excavados representan solo una parte insignificante de los

existentes a juzgar por los cientos de ellos –nada raramente

desbordando el perímetro de los fosos y formando pequeñas

agrupaciones– que se aprecian tanto en el magnetograma como

en la fotografía aérea. Cuentan con profundidades y dimensiones variables, aunque en la mayor parte de los casos domina

la profundidad sobre la anchura (v. fig. 12) Y serían muchos

los rasgos a destacar sobre la naturaleza y particularidades de

sus rellenos, ciertamente complejos, pero nos conformamos

con apuntar algunas tendencias. Por ejemplo que, además de

las consabidas cenizas, restos de fauna y añicos de cerámica

que, comúnmente son interpretados como “basura”, incluyen

no pocas veces contenidos de significado más explícito, como

los que aconsejan a algunos autores a hablar de “depósitos estructurados” (Márquez Romero, 2006: 15-26). Entre ellos los

hay que cobijan en su interior osamentas de animales domésticos y no raramente elementos de molienda. Por ejemplo el nº

67, de 102 cm de diámetro y 110 de profundidad, contiene un

cráneo completo de bóvido (fig. 7) cuya disposición –junto a la

pared sur del hoyo y rodeado por piedras– tiene paralelos muy

ajustados en el poblado calcolítico de Camino de las Yeseras

(Liesau et al., 2008: 106-107). Y en el hoyo nº 7 el depósito

consiste en dos patas completas de ternera acompañadas de la

solera de un enorme molino de vaivén.

En otras ocasiones lo que aparecen son materiales relacionados con actividades artesanales concretas o restos constructivos.

Encontramos buen ejemplo de lo primero en el hoyo nº 70 (de

134 cm de diámetro y 116 cm de profundidad), con los restos

amortizados de un taller de talla de sílex: una docena de percutores de cuarcita de distinto tamaño, núcleos, lascas y debris con

los que ha sido posible realizar diversos remontajes, y un útil

sobre extremo de candil de asta, seguramente un compresor. Y

no es peor testimonio de lo segundo el hoyo nº 39 (de 120 cm de

diámetro en la boca y 140 de profundidad), colmatado enteramente con pellas y manteados de barro que, procedentes de las

paredes de alguna de las cabañas del enclave, fueron conducidas

hasta el interior de la cubeta, una vez que la vivienda de la que

formaban parte dejó de ser operativa (fig. 8).

Si tenemos en cuenta que tales hoyos nada excepcionalmente

muestran unos gestos de colmatación pautados, que bastantes de

ellos presentaban en su parte superior espesos “tapones” de barro

limpio (entre 25 y 40 cm) que sin duda alguna sirvieron para

sellarlos, y que algunos más –p.e. el hoyo nº 5– presentaban la

boca rodeada por un anillo construido con cantos medianos de

caliza, buscando significar la estructura, llegaremos a la conclusión de que la funcionalidad de muchos de los hoyos en el estado

en que han llegado hasta nosotros reviste un matiz ideológico

y ritual más que meramente utilitario. Seguramente en origen,

dadas sus dimensiones y perfiles, muchas de estas estructuras sirvieron como almacenes o silos, pero, en último término, algunas

terminaron adquiriendo una funcionalidad ritual, propiciatoria,

relacionada con el importante papel que la ganadería, la agricultura y otra serie de actividades de la vida cotidiana jugaban en la

pequeña comunidad propietaria del enclave.

392

4. ESCENARIO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y

GANADERAS

No nos pasa por alto que, siendo la principal pretensión de este

trabajo dar testimonio de la “anatomía” del recinto de fosos de El

Casetón de la Era, ocuparnos de la subsistencia de sus habitantes

nos desplaza resueltamente a la vertiente de su “fisiología”. Sin

embargo, el vínculo de las actividades de aquellas gentes con la

[page-n-7]

Anatomía de un recinto de fosos calcolítico del valle medio del Duero: el Casetón de la Era

tierra, con algo tan físico como el suelo que pisan, es tan estrecho,

que nos sentimos legitimados para hacer una breve incursión en

este terreno. Ya adelantamos páginas atrás que el estudio de los

criterios locacionales que rigieron en la elección de los emplazamientos de los recintos de fosos del Duero Medio demuestra que

el factor decisivo no fue ni la prominencia (altitud respecto a la

media del entorno) ni el afán de dominio visual, sino la accesibilidad a los espacios productivos. La regularidad más significativa,

en efecto, es que todos los yacimientos disponen en sus inmediaciones, concretamente en la isocrona de 15 minutos, de mayoría

de terrenos aptos para el cultivo, incluso para una agricultura de

altos rendimientos, mientras que, conforme nos alejamos, el espacio laborable decrece sustancialmente en favor de tierras “marginales” constituidas por monte y terrenos improductivos.

En el caso concreto de El Casetón de la Era, en el rango del

primer cuarto de hora de marcha se registra nada menos que un

92% de tierras cultivables (76% de cultivo extensivo y 16% intensivo); en la isocrona de media hora, el porcentaje ha descendido hasta el 57% (47 y 10% respectivamente); y en la de una

hora, cultivo y monte/improductivo prácticamente se equiparan

(52 y 48%). Así las cosas, no resulta temerario plantear que la

población que ocupaba el yacimiento orientaba especialmente

su quehacer al cultivo extensivo cerealista, aunque el equilibrio

existente en el último de los rangos entre tierras laborables y

no laborales no oculte la notable importancia que hubo de tener

también la ganadería (Delibes et al., 2014: 154-183).

En rigor, los datos del registro arqueológico, pese a su

indudable interés, no tienen la fuerza necesaria para validar

el modelo de usos de suelo sugerido, pero sí aportan algunos

argumentos a su favor. La información de sendos sondeos polínicos en los fosos 1 y 2 se hace eco de varios detalles interesantes al respecto: el primero que, aunque no desde el mismo

comienzo de la trayectoria de El Casetón, los valores de cerealia superan el 3%, lo que significa con toda seguridad que los

campos de grano se hallaban –en coincidencia con lo previsto

en el análisis locacional– al borde mismo del poblado. Además

que, conforme la fundación aldeana se estabiliza, los bosques

de quercíneas de las inmediaciones fueron disminuyendo en

extensión, fueron aclarándose, lo que en algún caso pudo ser

consecuencia de la necesidad de ampliar el espacio cultivable

(López Sáez, 2007). La información carpológica, por otra parte, insiste en la importancia de la agricultura cerealista a través

de la abundancia de granos de cebada (Hordeum vulgare) y

de trigo desnudo (Triticum aestivum/durum), que son los dos

únicos cultígenos registrados, a falta de otros cereales y de

semillas de cualquier leguminosa (Ruiz Alonso y Peña Chocarro, 2012). Pero lo que da verdadera medida de la importancia

de la agricultura de cereal es el uso de trillos, esto es de aperos

concebidos para procesar el grano en grandes cantidades. Su

existencia se rastrea en El Casetón de la Era a través del hallazgo de las “chinas” o dentales que empedraban su vientre,

cuyo análisis traceológico permite comprobar la coexistencia

de desgastes producidos tanto por el roce con el suelo de la era

como durante el corte del bálago (Gibaja et al., 2012).

Los dentales son grandes lascas o láminas espesas de sílex

oscuro, con talla bifacial (fig. 9), que sabemos fabricadas en

el propio yacimiento pero también en otros puntos próximos

de los Torozos donde se han localizado importantes talleres

como el de Los Cercados, en Mucientes (Delibes y Herrán,

2007: 162-167). A juzgar por el considerable índice de carenado de los pedernales, la barquilla en la que iban encastrados

debió estar constituida no por una tabla sino por palos o cañas

atados, igual que en los llamados “trillos cananeos”, alineándose las piedras en las juntas y permaneciendo fijadas a ellas

gracias a la aplicación de algún tipo de almáciga (Anderson

e Inizan, 1994). Las tres decenas de piezas de El Casetón de

la Era fueron halladas independientemente y en diferentes lugares, lo cual nos priva de cualquier pista sobre dónde pudieron encontrarse las eras. Sí sabemos, en cambio, gracias a la

identificación de fitolitos en el filo de una de las piezas, que lo

trillado, al menos en ocasiones, fue trigo y que, como vimos

páginas atrás, la paja cortada y picada se utilizaba, mezclada con barro y probablemente con excrementos de rumiante,

como parte del manteado con el que se protegían las paredes

de ramas y troncos de las cabañas.

Todo ello acredita, sin reservas, la pujanza del cultivo de

cereales en el centro de la Submeseta Norte durante el III Milenio; cereales que, como indican los fitolitos de los molinos

de mano, de caliza local, del propio Casetón de la Era (Portillo

y Albert, 2012), se transformaban normalmente en harina lo

que sugiere que los habitante del sitio eran ya auténticos comedores de pan, sitofagoi como decía Homero. Un dato éste,

por cierto, que se corresponde perfectamente con lo que se

sabe de la dieta de la población meseteña del Cobre precampaniforme gracias a un estudio de oligoelementos de los esqueletos de la sepultura abulense de El Tomillar, en Bercial de

Zapardiel (Trancho et al., 1996).

Fig. 9. Foliáceos identificados como dentales de trillo.

393

[page-n-8]

G. Delibes de Castro, M. Crespo Díez y J. A. Rodríguez Marcos

Y, como es normal en cualquier economía agraria, el ganado

desempeñó también un papel destacado. De sus posibilidades

en El Casetón habla en cierto modo la amplia extensión de los

suelos de uso potencial “monte”, que, como vimos, constituyen

casi la mitad de los habidos en la isocrona de una hora (Delibes

et al., 2014: 179). Pero existen otros datos más concluyentes,

como los altos porcentajes en los análisis polínicos de Sordaria y Sporormiella, dos ascosporas coprófilas que parasitan las

deyecciones del ganado y se consideran muy indicativas de la

presión pastoril sobre el entorno. Y, también en relación con el

paleoambiente, es reseñable que la superficie de los bosques, a

juzgar por la dinámica de PA/PNA, tiende durante la vida del

yacimiento a la regresión: el fuego, como delata otra ascospora

fúngica, esta vez carbonícola, Chaetomium, fue, al menos en los

primeros momentos del establecimiento, utilizado para aclarar

el bosque, muy probablemente con la intención de crear nuevas

zonas de pasto (López Sáez, 2007).

Además de los polínicos, otros muchos datos abundan en la

importancia de la actividad pecuaria. Sin ir más lejos, los restos

óseos del relleno del Foso nº 1 y de cinco hoyos asimismo calcolíticos (Fernández Rodríguez, 2010 y 2014) revelan la existencia de una cabaña ganadera diversificada y bien asentada,

compuesta por vacas, cerdos y ovicaprinos, a los que no nos

atrevemos a añadir el caballo mientras los análisis de ADN en

curso no garanticen –y, por el momento, no es la hipótesis mejor valorada– su condición de especie doméstica (fig. 10). Una

situación no muy diferente de la documentada en el yacimiento

zamorano coetáneo de Las Pozas (Morales Muñiz, 1992).

Comenzando por las tres especies cuyo carácter doméstico

es seguro, observamos como el ganado vacuno jugó un importante papel en la economía del asentamiento, ya que si bien es

cierto que en número de restos (NR) y número mínimo de individuos (NMI) se ve superado por los ovicaprinos, en lo referente

al peso se erige en claro dominador de la muestra con valores

que alcanzan el 67% de la fauna doméstica del Foso 1 y el 80%

en los hoyos. Este protagonismo, documentado también en otras

estaciones contemporáneas del valle medio del Duero (García

Barrios, 2007: 413) y de la vecina cuenca del Arlanzón (Carmona, 2013: 302-306), parece indicativo de su importante papel

como “proveedor de biomasa” para las gentes de El Casetón de

la Era. Sin embargo, no sería ésta la única ni probablemente la

principal utilidad de la vacada. La gestión de esta cabaña ofrece

unos patrones de sacrificio en los que, si bien se da muerte a

algunos individuos infantiles y juveniles, más del 60% sobrevive a dicha edad, en una dinámica que supone el cuidado y la

alimentación de un número de ejemplares adultos muy superior

al necesario para asegurar la tasa de reposición del rebaño. De

ahí lo razonable de deducir una estrategia orientada, más que a

consumo cárnico, a otros usos como la producción láctea y la

obtención de fuerza tractora, hecho este último que, en ausencia

de caballos domésticos, obliga a pensar en los bueyes como único posible elemento tractor de los trillos.

Fig. 10. Gráficas con porcentajes de fauna hallada en el Foso 1 y en los hoyos y edades de sacrificio de las especies más representadas.

394

[page-n-9]

Anatomía de un recinto de fosos calcolítico del valle medio del Duero: el Casetón de la Era

Como ya se ha señalado, el NR de los ovicaprinos es superior (57% en el foso y 49% en los hoyos), pero el aporte

cárnico, a juzgar por su peso, que solo representa un 21% de

los restos hallados en el foso y un 13% de los recuperados

en los hoyos, puede considerarse bajo. La edad de sacrificio

responde a pautas muy similares a las del vacuno, con más del

60% de las reses sacrificadas a edad adulta y subadulta, lo cual

refrenda la importancia en El Casetón del aprovechamiento

de los “productos secundarios” del ganado: leche, abono y, en

este caso, tal vez lana.

Y completa la muestra de domésticos el porcino, con valores

entre 16% en el foso y 20% en los hoyos en NR y de 7% (hoyos)

a 12% (foso) en peso. Más del 60% de los individuos son cochinillos, primales y marranos de segundo año, es decir, ejemplares que aún no han alcanzado su óptimo cárnico, por lo que

es probable que a los pocos adultos representados les estuvieran

reservadas funciones reproductoras. Tras este patrón de sacrificio a edades tempranas subyace, sin duda, un aprovechamiento

cárnico peculiar que podría responder tanto a preferencias gastronómicas como a la necesidad de controlar la demografía de

un animal omnívoro como es el cerdo, cuya base alimentaria se

solapa en gran medida con la humana.

En definitiva, a la vista de los datos disponibles se puede

afirmar que los habitantes de El Casetón de la Era contaron con

una cabaña ganadera variada, equilibrada y conciliable con las

actividades agrícolas. Seguramente lo más significativo de la

gestión pecuaria sea el alto porcentaje de ejemplares adultos de

vacuno y lanar, delator del aprovechamiento de sus recursos secundarios, pero también es destacable el control de las poblaciones de cerdos y ovicaprinos mediante el sacrificio de ejemplares

infantiles y jóvenes, pues minimizaría los daños potenciales de

dichas especies a los cultivos cerealistas. Por último, determinados detalles, como que algún segmento del grupo disfrutara

ocasionalmente del consumo de carnes tiernas, revelan también

la existencia de excedentes ganaderos, algo bastante impropio

de una economía de mera subsistencia.

Análisis aparte merecen los caballos, tanto por su importancia cuantitativa como por las singulares pautas de tratamiento

de las que parece fueron merecedoras sus carcasas. Representan

el 51% del peso y el 25% del N.R. de toda la fauna estudiada,

incluidas las especies salvajes,3 proporciones no habituales en el

Calcolítico meseteño, donde la presencia de caballo acostumbra

a ser casi anecdótica, aunque con parangón en el yacimiento

abulense de Aldeagordillo (24,64% del N.R. y 46,1% del peso)

(Fabián García, 2006: 74). Otro rasgo a tener en cuenta sobre

los équidos de El Casetón de la Era es su edad de sacrificio: en

toda la muestra no hay un solo potro, siendo todos los ejemplares subadultos, adultos (la mayoría) y seniles. Esta constatación

acredita que el sacrificio se polarizó en individuos con una edad

óptima para su uso como montura o fuerza de tiro, lo que nos inclina a pensar que se trataba de animales silvestres cazados. En

todo caso, puede asegurarse que se trataba una actividad cinegética perfectamente planificada y nada oportunista presidida por

dos preocupaciones: una cuidadosa selección de los ejemplares

que aportaban mayor biomasa y una renuncia absoluta al sacrificio de individuos jóvenes, en este caso con el fin de asegurar la

supervivencia de la manada.

Cuestión merecedora también de comentario es la evidente

selección de los contextos en los que los restos de équidos fueron depositados. En este sentido, resulta enormemente reveladora la comparación entre los hallazgos de caballo habidos en

los hoyos, donde no representan más del 9% del NR y del 13%

del peso, y los realizados en el Foso 1, donde suponen el 30%

del NR y el 55% del peso. La posibilidad de que esta desproporción observada en el foso sea puramente casual se ve minimizada por el hecho de que los análisis faunísticos de los Fosos 2 y 3,

actualmente en curso, apuntan en la misma dirección. Se diría,

pues, que existe una pauta de deposición específica de los restos

de caballo que prioriza a fosos frente a hoyos, lo que se repite

con otras dos especies, esta vez silvestres, ciervo y uro, aunque

el número de restos sea en ambos casos mucho más bajo.4 En

contraposición, las especies domésticas comparecen por igual

en hoyos y fosos y no se aprecian grandes desproporciones en

las cifras de unos y otros.

Consecuentemente, consideramos que la abundancia de caballo en el Foso 1 y su falta de correspondencia en los hoyos

responde a un comportamiento particular y deliberado que, por

cierto, no difiere mucho de las dinámicas de relleno de algunos

enclosures europeos, caso de Windmill Hill (Whittle y Pollard,

1998: 241-242; Whittle et al., 1999: 368), donde, en palabras

de Márquez Romero (2006: 20), se detectan sofisticadas “relaciones estructurales entre contenidos y contenedores”. En

este sentido, no nos resistimos a apuntar que quizá este criterio selectivo en la deposición de los équidos y otras especies

silvestres pudiera guardar relación con actividades cinegéticas

que requirieran de la participación colectiva del grupo, y con

posteriores ceremonias de consumo comunitario, cuyo colofón

consistía precisamente en arrojar los restos resultantes al fondo

de los fosos. Un comportamiento, en suma, que generaría un registro arqueofaunístico muy diferente al de los hoyos, en el que

predominan por completo las faunas domésticas tal vez, sencillamente, porque fueron resultado de un consumo no grupal sino

doméstico y estrictamente familiar.

5. LA REOCUPACIÓN DEL CASETÓN DE LA ERA

EN EL BRONCE MEDIO

En el mediodía de la Península Ibérica se conocen algunos recintos que continúan añadiendo fosos durante la segunda mitad

del III milenio AC. Sucede, por ejemplo, en Perdigôes, donde

el foso exterior, que varía ostensiblemente su trazado para salvar la necrópolis de tholoi, presenta cerámicas campaniformes

en su relleno (Evangelista y Jacinto, 2007: 126). Circunstancia similar, a juzgar por su datación C14, se acredita tanto en el

foso 5 de Marroquíes Bajos, que se asimila a la fase ZAMB 3,

ya campaniforme (Márquez y Jiménez, 2010: 177), como en el

4

3

Del estudio se han descartado abundantísimos restos de conejo aparecidos, dada su problemática asociación temporal con los contextos excavados.

Se han descartado las astas de ciervo, elemento que si aparece con

cierta frecuencia en los hoyos, por considerar que muchas de ellas

pueden ser de desmogue y estar relacionadas no con el consumo de

carne, sino con su uso como materia prima para la fabricación de

puntas de flecha, mangos y otros útiles.

395

[page-n-10]

G. Delibes de Castro, M. Crespo Díez y J. A. Rodríguez Marcos

también jienense foso 1 de La Venta de Rapa (Lechuga et al.,

2014). Y, con la diferencia de que representa un complemento

de una fortificación murada, parecida valoración convendría al

foso de la ciudadela del asentamiento pacense de San Blas cuya

colmatación culminó hacia 2235 AC (Hurtado, 2004: 147).

Se trata, sin embargo, de situaciones excepcionales, pues la

norma, tanto en los recintos del Suroeste peninsular como en

los de la Meseta Sur, es que todo el dispositivo de fosos se halle ya completamente amortizado a finales del Cobre Pleno sin

que a partir de entonces vuelvan a excavarse nuevas trincheras

(Márquez y Jiménez, 2010: 204-208). Podría afirmarse, entonces, que la larga trayectoria del fenómeno de los recintos toca a

su fin con el campaniforme, pero poniendo buen cuidado en advertir que no por ello todos los sitios en origen fosados sufrieron

abandono. Más bien al contrario, los ejemplos de reutilización

campaniforme de antiguos yacimientos con anillos son innumerables cual prueban en la propia Meseta los sitios de Gózquez

y Camino de Las Yeseras: allí una serie de estratos horizontales con cerámicas Ciempozuelos se superponen a los depósitos

más altos de la colmatación de la zanja exterior (Díaz del Río,

2003: 69), mientras que en Yeseras el calibre de los documentos

funerarios campaniformes es de tal magnitud que nos exime de

aportar otros datos para ilustrarlo (Liesau et al., 2008).

En El Casetón de la Era donde, como vimos páginas atrás,

se cumple el axioma de que los tres fosos se hallaban amortizados ya en el Cobre Pleno, no hay huella alguna en cambio –y es dato bastante sólido, al haberse excavado cerca de

1.500 m2– de ocupación posterior campaniforme. La situación,

además, probablemente guarda relación con lo anotado en la

mayoría de los recintos conocidos del valle medio del Duero,

pues durante su prospección, pese a la abundancia de hallazgos, solo alcanzó a rescatarse un aislado fragmento de cerámica Ciempozuelos en uno de ellos, el anillo vallisoletano de

El Cesto, en Nueva Villa de las Torres (Delibes et al., 2014:

116-117). Es posible que las cosas sean así porque, como revela un estudio de la trayectoria del patrón de asentamiento

del sector central de la Submeseta Norte, los establecimientos

campaniformes, a diferencia de los poblados con fosos que por

sistema se ubican en zonas bajas, de vega, se decantaron por

emplazamientos en alto y con amplio dominio visual (Rodríguez Marcos, 2008: 398-407). En todo caso, lo inobjetable es

que en esta fase de la Prehistoria Reciente El Casetón sufrió un

absoluto abandono, siendo probable que su población se trasladara medio kilómetro al Oeste, cerca del arroyo Mijares y

junto a la base de las cuestas que se desploman abruptas desde

los Montes Torozos. Y es que allí, bajo las ruinas del monasterio cisterciense de Santa María de Matallana, fundado a fines

del siglo XII (Crespo et al., 2006), se documenta la existencia

de un campo de hoyos entre cuyos restos no faltan las típicas

cerámicas del estilo Ciempozuelos (fig. 11).

Tras un prolongado vacío de casi un milenio, porque tampoco se conocen restos del Bronce Antiguo,5 El Casetón volverá

a la vida a mediados del II milenio AC, aunque no estemos en

condiciones de asegurar que la ocupación fuera de la misma

5

No así en el interior del vecino monasterio de Matallana, en cuyo

patio de entrada se han hallado varios hoyos con materiales cerámicos de esta cronología.

396

Fig. 11. Fragmento de cuenco campaniforme del estilo

Ciempozuelos hallado en el subsuelo del vecino monasterio de

Santa María de Matallana.

naturaleza que la registrada en la Edad del Cobre. En esta, como

vimos, el binomio cabañas / hoyos con restos de consumo avala

sin reparos la existencia de un poblado, de una aldea, mientras

que cuanto se conoce del Bronce Medio son solo unos hoyos

dispersos sin el complemento de las viviendas lo cual, unido al

aire ceremonial del contenido de alguno de los pozos, no descarta otras formas de uso.

Pese a ser conscientes de que solo analizando pormenorizadamente cada hoyo, esto es, diseccionando con rigor el contexto

de los hallazgos, será posible acceder a su verdadero significado, a cuanto aspiramos aquí es a proporcionar una visión de

conjunto de las estructuras de este tipo correspondientes a la

Edad del Bronce. Su número y densidad –27 hoyos frente a 56

en el área excavada– son claramente más bajos que los calcolíticos; no es raro que se presenten agrupados en determinadas

zonas del yacimiento; y difieren de los de la Edad del Cobre en

su morfología ya que, siendo ambos cilíndricos –o todo lo más,

los calcolíticos, en forma de saco–, resultan en general mucho

menos profundos, o dan al menos la impresión de más apaisados

debido a la amplitud del diámetro de sus bocas (fig. 12).

Otro rasgo común a la mayoría de los hoyos del Bronce

Medio es que presentan las paredes rubefactadas, como consecuencia de haberse practicado fuego en su interior; fuego del

que, además, nada raramente sobreviven en el fondo de las fosas

cenizas y restos de madera quemada. Y, salvo en el hoyo nº 14,

que contenía el esqueleto completo de una ternera decapitada

(la cabeza colocada encima del cuerpo) y que no había sido objeto del menor aprovechamiento cárnico, lo que da pie a pensar

en un sacrificio (fig. 13), los materiales de sus rellenos no suelen prestarse a otra interpretación que no sea la de basureros…

aunque pudieran no haberlo sido: cenizas, restos no muy abundantes de fauna, algún sílex aislado y unas cuantas cerámicas

cuyo grado de fragmentación es infinitamente superior al que

presentan normalmente las de los hoyos de la Edad del Cobre.

[page-n-11]

Anatomía de un recinto de fosos calcolítico del valle medio del Duero: el Casetón de la Era

Fig. 12. Secciones de hoyos calcolíticos y de la Edad del Bronce.

397

[page-n-12]

G. Delibes de Castro, M. Crespo Díez y J. A. Rodríguez Marcos

Fig. 13. Osamenta de bóvido

depositado en el Hoyo nº 14.

Casi todos los citados fragmentos corresponden a recipientes lisos cuyas formas no es fácil reconstruir, pero no faltan unos

pocos cuyos perfiles (de vasijas troncocónicas y bordes muy

abiertos) y cuyas decoraciones (sobre todo triángulos y espigas

incisas que adornan la panza y los bordes) apuntan concluyentemente a la fase formativa de Cogotas I u Horizonte Cogeces,

representativo del Bronce Medio del interior peninsular (Delibes y Fernández Manzano, 1981; Abarquero, 2005; Abarquero

et al., 2013: 315-317). En algunas de las piezas las decoraciones

conservan, además, restos de pasta blanca, lo que es también

muy característico de la alfarería del momento, y, aunque raras

(hoyos 2, 17, 26 y 28), se registran asimismo algunas piezas

con líneas de Boquique, lo que parece trasladarnos a momentos

avanzados del Protocogotas (Rodríguez Marcos, 2008: 362).

Todo ello se ve en gran medida refrendado por el radiocarbono (fig. 14). Cuatro de las cinco dataciones relativas a contextos

del Bronce Medio de El Casetón de la Era –dos del hoyo 14 y una

de los hoyos 23 y 28– muestran una indudable agrupación que remite, ya calibradas las fechas a 1 sigma,6 a la horquilla 1600-1335

AC. La media de probabilidad del conjunto asciende a 1475 AC,

es decir a un momento ligeramente anterior al inicio de la etapa

de Plenitud de Cogotas I (Esparza et al., 2012: 267-269), pero el

desfase entre la mediana de la más antigua (hoyo 23 = 1526 AC)

y la de la más moderna (hoyo 38 = 1422 AC) es considerable sugiriendo que la actividad en el yacimiento en la Edad del Bronce

lejos de reducirse a un instante, se extendió durante cierto tiempo

a caballo entre el final del Protocogotas y el inicio del Cogotas

Pleno. En definitiva, en la ocupación del Bronce se advierte una

trayectoria y cierta profundidad temporal, detalle éste, por otra

parte, que tampoco cuesta gran trabajo admitir tanto observando

que determinados hoyos –por ejemplo los nº 22 y 26– se cortan

entre sí, como sabiendo a través de los datos de un sondeo puntual que a 300 m al sur del recinto exterior, al pie de la loma de

6

Calibración realizada de acuerdo con el programa OxCal v4.2.4

(Bronk Ramsey y Lee, 2013).

398

La Tejera, menudean las cerámicas con formas evolucionadas y

complejas decoraciones excisas y del Boquique, propias ambas

de momentos plenos y finales del Cogotas I.

Por último, merece un comentario especial la datación C14 referida al hoyo nº 16 que muestra la particularidad de haber sido

excavado en el relleno superior del foso 2, de clara cronología

calcolítica como vimos. La presencia en su interior de cerámicas

inconfundibles de la Edad del Bronce demuestra que fue entonces

cuando se acometió su relleno, por más que la datación, sobre

muestra de hueso, se remonte a la Edad del Cobre: 2572-2487

AC a 1 sigma. La explicación parece sencilla: tras realizarse el

depósito Cogotas, el hoyo fue inmediatamente amortizado para

lo que se utilizó el sedimento calcolítico del foso extraído durante su excavación. Todo, sin duda, de una gran coherencia y

muy aleccionador de cara a interpretar la convivencia de objetos

de distintas épocas que se repite en no pocos pozos de cualquier

campo de hoyos prehistórico (Liesau et al., 2014).

6. EPÍLOGO

Escribían hace años T. Darvill y J. Thomas (2001: 13) que la

idea de que todos los recintos de fosos europeos pudieran haber respondido a las mismas necesidades y haber desempeñado idéntica función era tan ridícula como la de intentar aplicar

idénticos criterios para su clasificación. Con esto subrayaban,

de un lado, el carácter polimorfo del fenómeno, y de otro el

muy diferente desarrollo de las sociedades que los crearon,

porque parece evidente, por ejemplo, que la complejidad de

las comunidades responsables de la gran obra de Marroquíes

Bajos, abarcando en su interior 113 ha, no es, ni de lejos, comparable con la de los pequeños enclosures de la Submeseta

Norte. Y a través de su afirmación, también, se ponía de manifiesto la necesidad de afrontar estudios “de caso” como el de

nuestro yacimiento.

A propósito, concretamente, de El Casetón de la Era y de

los recintos del valle medio del Duero cabe destacar sus pequeñas dimensiones porque, asumiendo que, en general, todos los

[page-n-13]

Anatomía de un recinto de fosos calcolítico del valle medio del Duero: el Casetón de la Era

Fig. 14. Dataciones radiocarbónicas,

calibradas a 2 sigmas, para contextos de

la Edad del Bronce.

enclosures, fueron fruto de una labor comunal, relativiza tanto

el tamaño de la fuerza de trabajo que fue necesario movilizar

para su construcción como la capacidad de hacerlo por parte de

algunos líderes. Por lo que conocemos hasta ahora de este sector de la Meseta, no se registra una dinámica de agregación del

poblamiento o un fenómeno de sinecismo a gran escala; no existen enormes enclaves como los del mediodía peninsular (Díaz

del Río, 2004). Y, frente a ello, la imagen que destila nuestro

establecimiento es la de una modesta aldea en la que, por más

que se acredite una notable producción agrícola, rige básicamente un “modo doméstico” de producción, sin especialistas,

porque ¿qué plusvalía pudo obtener de su trabajo el propietario

del único crisol hallado en el yacimiento, cuando en los 1500 m2

excavados solo han aparecido cinco pequeños objetos de metal?

Tenemos la impresión, pues, de estar ante el poblado de una

pequeña comunidad campesina que además vive muy replegada

sobre sí misma, recurriendo casi exclusivamente al entorno para

la obtención de las materias primas necesarias para la fabricación de su instrumental: el sílex y la caliza de los páramos vecinos. Y es que, curiosamente, apenas llegan al yacimiento con

cuentagotas objetos o materiales foráneos (hachas pulimentadas de sillimanita y diorita, cuentas de variscita, algún pedernal

exótico, el propio cobre…) en una etapa, paradójicamente, en

la que los circuitos por los que fluían los bienes de prestigio se

hallaban especialmente activos.

BIBLIOGRAFÍA

ABARQUERO, F.J.; BLANCO-GONZÁLEZ, A.; ESPARZA, A.

y RODRÍGUEZ-MARCOS, J.A. (2013): “The Central Iberian

Meseta at the time of the Thera eruption: an overview”. En H.

Meller, F. Bertemes, H.R. Bork y R. Risch (eds.): 1600 – Kultureller Umbruch im Schatten des Thera-Ausbruchs? / 1600

– Cultural change in the shadow of the Thera-Eruption? 4.

Mitteldeutscher Archäologentag vom 14. bis 16. Oktober 2o11

in Halle (Saale) / 4th Archaeological Conference of Central

Germany October 14–16, 2o11 in Halle (Saale). Landesamt für

Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale) (Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, band 9), Halle, p. 315-326.

ABARQUERO MORAS, F.J. (2005): Cogotas I. La difusión de un

tipo cerámico durante la Edad de Bronce. Arqueología en Castilla y León, Monografías, 4, Consejería de Cultura y Turismo de

la Junta de Castilla y León, Valladolid.

ANDERSON, P. e INIZAN, M.L. (1994): “Utilisation du tribulum

au début du IIIe millénaire: des lames cananéennes lustrées à

Kutan (Ninive V) dans le région de Mossoul, Iraq”. Paléorient,

20, p. 85-103.

BALSERA, V.; BERNABEU AUBÁN, J.; COSTA-CARAMÉ,

M.; DÍAZ-DEL-RÍO, P.; GARCÍA SANJUÁN, L. y PARDO,

S. (2015): “The radiocarbon chronology of southern Spain’s late

prehistory (5600–1000 cal BC): a comparative review”. Oxford

Journal of Archaeology, 34 (2), p. 139-156.

BECKER, H.; CRESPO, M.; DELIBES, G. y RODRÍGUEZ MARCOS, J.A. (e.p.): “Prospección magnetométrica del recinto de

fosos calcolítico de El Casetón de la Era (Villalba de los Alcores,

Valladolid): representación gráfica e interpretación arqueológica”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología,

LXXX.

BLANCO GONZÁLEZ, A. (2004): El poblamiento del Bronce

Final y Primer Hierro en el sector meridional de la Submeseta Norte. Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca. http://hdl.

handle.net/10366/76407

BRONK RAMSEY, C. y LEE, S. (2013): “Recent and planned

developments of the program Oxcal”. Radiocarbon, 55 (2-3),

p. 720-730.

CARMONA BALLESTEROS, E. (2013): Calcolítico en la Cuenca

Media del Arlanzón (Burgos, España). Comunidades campesinas, procesos históricos y transformaciones. BAR International

Series 2559, Archaeopress, Oxford.

CRESPO DÍEZ, M.; HERRÁN MARTÍNEZ, J.I., y PUENTE

APARICIO, M.J. (2006): El monasterio cisterciense de Santa

María de Matallana. Diputación de Valladolid, Valladolid.

DARVILL, T. y THOMAS, J. (2001): “Neolithic Enclosures in

Atlantic northwest Europe: Some recent trends”. En T. Darvill

y J. Thomas (eds.): Neolithic Enclosures in Atlantic northwest

Europe. Neolithic Studies Group Seminar Papers nº 6, Oxbow

Books, Oxford, p. 1-23.

DELGADO, J. (2007): Informe geológico del yacimiento arqueológico de Matallana (Valladolid). Informe técnico inédito depositado en el Departamento de Prehistoria de la Universidad

de Valladolid.

399

[page-n-14]

G. Delibes de Castro, M. Crespo Díez y J. A. Rodríguez Marcos

DELIBES DE CASTRO, G.; CRESPO DÍEZ, M.; FERNÁNDEZ

MANZANO, J.; HERRÁN MARTÍNEZ, J.I. y RODRÍGUEZ

MARCOS, J.A. (2009): “¿Stonehenge en Tierra de Campos? Excavaciones en el yacimiento de la Edad del Cobre de

El Casetón de la Era (Villalba de los Alcores, Valladolid)”. En

Conocer Valladolid. II Curso de Patrimonio Cultural (20082009). Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, Valladolid, p. 15-33.

DELIBES DE CASTRO, G.; CRESPO DÍEZ, M.; FERNÁNDEZ

MANZANO, J.; HERRÁN MARTÍNEZ, J.I. y RODRÍGUEZ

MARCOS, J.A. (2010): “Un recinto de fosos calcolítico en el

valle medio del Duero: el Casetón de la Era (Villalba de los Alcores, Valladolid)”. Actas de las IV Jornadas sobre Patrimonio

Arqueológico de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, Madrid, p. 239-247.

DELIBES DE CASTRO, G. y FERNÁNDEZ-MANZANO, J. (1984):

“El castro protohistórico de ‘La Plaza’ en Cogeces del Monte

(Valladolid): reflexiones sobre el origen de la fase Cogotas I”. Boletín

del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 47, p. 51-70.

DELIBES DE CASTRO, G.; GARCÍA, M.; OLMO, J. del y

SANTIAGO, J. (2014): Los recintos de fosos calcolíticos del

valle medio del Duero: Arqueología Aérea y Espacial. Studia

Archaeologica nº 100, Secretariado de Publicaciones de la

Universidad de Valladolid, Valladolid.

DELIBES DE CASTRO, G. y HERRÁN MARTÍNEZ, J.I. (2007):

La Prehistoria. Colección Biblioteca Básica de Valladolid, Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid.

DÍAZ DEL RÍO, P. (2003): “Recintos del fosos del III Milenio AC en

la Meseta peninsular”. Trabajos de Prehistoria, 60 (2), p. 61-78.

DÍAZ DEL RÍO, P. (2004): “Faccionalismo y trabajo colectivo durante la Edad del Cobre peninsular”. Trabajos de Prehistoria,

61 (2), p. 85-98.

DÍAZ DEL RÍO, P. (2008): “El contexto social de las agregaciones

de población durante el calcolítico peninsular”. Era Arqueologia, 8, p. 128-137.

ESPARZA, A.; VELASCO, J. y DELIBES, G. (2012): “HUM 200500139: Planteamiento y primeros resultados de un proyecto de

investigación sobre la muerte en CogotasI”. En J.A. Rodríguez

Marcos y J. Fernández Manzano (coords.): Cogotas I. Una cultura de la Edad del Bronce en la Península Ibérica. Serie Arte y

Arqueología nº 30, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid, p. 259-320.

EVANGELISTA, M.S. y JACINTO, M.J. (2007): “Deposições intencionais ou naturais? Análise estratigráfica e material do fosso

exterior do recinto dos Perdigões (Reguengos de Monsaraz)”.

Vipasca. Arqueologia e Historia, 2 (2ª serie), p. 122-127.

FABIÁN GARCÍA, J.F. (2006): El IV y III Milenio AC en el Valle

Amblés (Ávila). Arqueología en Castilla y León, Monografías 5,

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León,

Valladolid.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. (2010): Restos faunísticos del yacimiento de ‘El Casetón de la Era’ (Finca Coto Bajo de Matallana, Villalba de los Alcores - Valladolid). Intervención Arqueológica 2007. Informe técnico inédito depositado en la Universidad

de Valladolid.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. (2013): Restos faunísticos del yacimiento de ‘El Casetón de la Era’ (Finca Coto Bajo de Matallana, Villalba de los Alcores - Valladolid). Intervención Arqueológica 2009. Informe técnico inédito depositado en la Universidad

de Valladolid.

FERNÁNDEZ-POSSE, M.D. (1998): La investigación protohistórica de la Meseta y Galicia. Arqueología Prehistórica 1, Editorial Síntesis, Madrid.

400

GARCÍA GARCÍA, M. (2013): “Las Pozas (Casaseca de las

Chanas, Zamora): dos nuevos recintos de fosos calcolíticos en

el Valle del Duero”. Trabajos de Prehistoria, 70 (1), p. 175-184.

GARCÍA BARRIOS, A.S. (2007): Los inicios de la Edad del Cobre

en el Valle Medio del Duero: Una aproximación a los modos de

vida en el centro de la Meseta en los albores de la metalurgia.

Tesis Doctoral, Universidad de Valladolid.

HERNÁNDEZ PACHECO, E. (1915): Geología y Paleontología

del Mioceno de Palencia. Memorias de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, nº 5, Junta para

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, Museo Nacional de

Ciencias Naturales, Madrid.

HURTADO, V. (2004): “El asentamiento fortificado de San Blas

(Cheles, Badajoz). III Milenio AC.”. Trabajos de Prehistoria,

61 (1), p. 141-155.

LECHUGA CHICA, M.A.; SOTO CIVANTOS, M. y

RODRÍGUEZ-ARIZA, M.O. (2014): “El poblado calcolítico

‘Venta del Rapa’ (finales III milenio Cal. BC.), Mancha Real,

Jaén. Un recinto de fosos entre las estribaciones de Sierra

Mágina y el Alto Guadalquivir”. Trabajos de Prehistoria, 71 (2),

p. 353-367.

LIESAU, C.; BLASCO, C.; RÍOS, P.; VEGA, J.; MENDUIÑA, R.;

BLANCO, J.F. y GÓMEZ, J.L. (2008): “Un espacio compartido

por vivos y muertos: El poblado calcolítico de fosos de Camino

de las Yeseras (San Fernando de Henares, Madrid)”. Complutum, 19 (1), p. 97-120.

LIESAU, C.; ESPARZA, A. y SÁNCHEZ POLO, A. (2014):

“¿Huesos en la basura o depósito ritualizado? Los perros

descuartizados de La Huelga (Dueñas, Palencia)”. Zephyrus, 74,

p. 89-115.

LÓPEZ SÁEZ, J.A. (2007): Paleoambiente en el III Milenio cal.

B.C. Análisis palinológico del yacimiento calcolítico de “El Casetón de la Era” (Finca de Matallana, Villalba de los Alcores,

Valladolid). Informe técnico inédito depositado en el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Valladolid.

MÁRQUEZ ROMERO, J.E. (2006): “Sobre los depósitos estructurados de animales en los yacimientos de fosos del Sur de

la Península Ibérica”. En E. Weiss-Krejci (ed.): Animais na

Pré-história e Arqueologia da Península Ibérica. Actas do

IV Congresso de Arqueologia Peninsular (Faro, 2004). Faro,

p. 15-26.

MÁRQUEZ ROMERO, J.E. (2013): “Yacimientos prehistóricos de

fosos: una lectura alternativa a un problema histórico ya clásico”. En L. García Sanjuán et al. (eds.): El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Investigación

y tutela en el 150 aniversario del descubrimiento La Pastora.

Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla,

Sevilla, p. 77-92.

MÁRQUEZ, J.E. y JIMÉNEZ, V. (2010): Recintos de fosos:

genealogía y significado de una tradición en la Prehistoria del

suroeste de la Península Ibérica (IV-III milenios AC). Servicio

de Publicaciones de la Universidad de Málaga, Málaga.

MORALES MUÑIZ, A. (1992): “Estudio de la fauna del yacimiento calcolítico de ‘Las Pozas’ (Casaseca de Las Chanas, Zamora):

campaña 1979”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y

Arqueología, LXVIII, p. 65-96.

OSWALD, A.; DYER, C. y BARBER, M. (2006): The Creation

of Monuments. Neolithic Causewayed Enclosures in the British

Isles. English Heritage, Swindon.

PARKINSON, W.A. y DUFFY, P.R. (2007): “Fortifications and

Enclosures in European Prehistory: A Cross-Cultural Perspective”. Journal of Archaeological Research, 15 (2), p. 97-141.

[page-n-15]

Anatomía de un recinto de fosos calcolítico del valle medio del Duero: el Casetón de la Era

PORTILLO, M. y ALBERT, R.M. (2012): Análisis de fitolitos sobre muestras de sedimentos procedentes del yacimiento de la

Edad del Cobre de El Casetón de la Era (Villalba de los Alcores,

Valladolid). Informe técnico inédito depositado en el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Valladolid.

RÍOS MENDOZA, S. (2011): “La cronología. Nuevas fechas para

el calcolítico de la región de Madrid. Aproximación cronocultural a los primeros poblados estables”. En C. Blasco, C. Liesau

y P. Ríos (eds.): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de

la región de Madrid: Nuevos estudios. Madrid, p. 73-86.

RODRÍGUEZ MARCOS, J.A. (2008): Estudio secuencial de la

Edad del Bronce en la Ribera del Duero (Provincia de Valladolid).

Arqueología en Castilla y León, Monografías, 7, Consejería de

Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Valladolid.

ROJO, M.A.; KUNST, M.; GARRIDO, R.; GARCÍA, I. y MORÁN,

G. (2008): Paisajes de la memoria: asentamientos del Neolítico

Antiguo en el Valle de Ambrona (Soria, España). Serie Arte y

Arqueología nº 23, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid.

RUIZ ALONSO, M. y PEÑA CHOCARRO, L. (2012): Segundo

estudio arqueobotánico (carbones y semillas) del yacimiento el

Casetón de la Era (Villalba de los Alcores, Valladolid). Informe

técnico inédito depositado en el Departamento de Prehistoria de

la Universidad de Valladolid.

SERRANO PEÑA, J.L.; PORTERO FERNÁNDEZ, V. y CANO

CARRILLO, J. (2011): Marroquíes Bajos en su tiempo y arqueología urbana en Jaén. Intervención arqueológica en el Centro

Comercial El Corte Inglés de Jaén. El Corte Inglés. Ámbito

Cultural, Granada.

TRANCHO, G.; ROBLEDO, B.; LÓPEZ BUEIS, I. y FABIÁN, F.J.

(2000): “Reconstrucción del patrón alimenticio de dos poblaciones prehistóricas de la Meseta Norte”. Complutum, 7,

p. 73-90.

WHITTLE, A. y POLLARD, J. (1998): “Windmill Hill causewayed

enclosure: the Harmony of Symbols”. En M. Edmonds y C.

Richards (eds.): Understanding the Neolithic of North-Western

Europe. Cruithne Press, Glasgow, p. 231-247.

WHITTLE, A.; POLLARD, J. y GRIGSON, C. (1999): The armony of symbols. The Windmill Hill causewayed enclosure. Oxbow

Books, Oxford.

ZAFRA DE LA TORRE, N.; CASTRO, M. y HORNOS, F. 1999:

“Una macro-aldea en el origen del modo de vida campesino:

Marroquíes Bajos (Jaén) c. 2500-2000 cal. A.N.E.”. Trabajos de

Prehistoria, 56 (1), p. 77-102.

401

[page-n-16]

Del neolític a l’edat del bronze en el Mediterrani occidental.

Estudis en homenatge a Bernat Martí Oliver.

tv sIp 119, València, 2016, p. 387-401.

Anatomía de un recinto de fosos calcolítico del valle medio

del Duero: el Casetón de la Era (Villalba de los Alcores, Valladolid)

Germán Delibes De Castro, manuel Crespo Díez

y José antonio roDríGuez marCos

resumen

Las siete campañas arqueológicas efectuadas en el “recinto de fosos” de El Casetón de la Era (Villalba de Los Alcores,

Valladolid) han permitido conocer las líneas maestras de estos yacimientos del inicio de la Edad del Cobre en el sector central

de la Submeseta Norte española. La investigación aporta datos relevantes sobre el trabajo comprometido en la construcción de

este dispositivo, sobre la adición de los fosos a un poblado previo, sobre la economía agropecuaria de sus ocupantes y sobre el

impacto medioambiental de sus actividades. Los “recintos de fosos”, que entrañan un notable esfuerzo cooperativo, se asocian

en el valle medio del Duero al primer poblamiento auténticamente estable y a la consolidación de la vida agraria.

palabras clave:

Calcolítico, valle del Duero, recintos de fosos, poblados, economía agrícola, impacto ambiental.

abstract

Anatomy of a Chalcolithic Causeway Enclosure of the Middle Duero Basin: El Casetón de la Era (Villalba de los Alcores,

Valladolid, Spain). The seven seasons of excavation at the ditched enclosure of El Casetón de la Era (Villalba de los

Alcores, Valladolid) have revealed the main features of these Copper Age sites in the central area of the Iberian Northern

Plateau. New data about a wide range of issues, such as the labour required to construct the ditches, the addition of the

ditches to an earlier settlement, the agricultural economy of the inhabitants of El Casetón de la Era, or the environmental

alterations resulting from their activities, are now available. Ditched enclosures, the construction of which implies a great

cooperative effort, are the earliest permanent settlements in the Middle Duero valley, and they point up the consolidation

of the farming economy within this area.

keywords:

Copper Age, Duero basin, causewayed enclosures, ditches, settlement, agricultural economy, environmental

impact.

1. EL FENÓMENO DE LOS “RECINTOS DE FOSOS”

EN EL VALLE MEDIO DEL DUERO

La huella de este tipo de monumentos, ampliamente documentada desde antiguo en Europa y reconocida en la mitad meridional

de la Península Ibérica desde hace cuatro décadas (Márquez y

Jiménez, 2010), ha alcanzado a detectarse en los últimos años

también en la cuenca sedimentaria del Duero gracias a un proyecto de arqueología aérea. Los yacimientos identificados al día de

hoy en este espacio central de la Submeseta Norte se aproximan

al medio centenar, distribuidos por las provincias de Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, y corresponden, a juzgar

por los materiales arqueológicos que entregan en superficie y por

algunas dataciones de carbono 14, al “horizonte Las Pozas” o Cobre Precampaniforme regional: un fenómeno arqueológico, por

tanto, homogéneo, que se concentra en las últimas centurias del

IV Milenio y en la primera mitad del III AC (Delibes et al., 2014),

por más que doscientos kilómetros al Este, en el soriano valle

de Ambrona, existan enclosures del Neolítico Antiguo, como La

Revilla, que reivindican fechas del VI milenio (Rojo et al., 2008).

Dotadas de escala y debidamente ortorrectificadas (pues en su

mayoría son oblicuas), las fotos aéreas (fig. 1) proporcionan invariablemente imágenes de recintos de diseño anular y reducido

tamaño, lo que no significa que sean iguales. Porque, según los

casos, pueden presentar una única línea de fosos (Los Melonares,

San Miguel, Somante al Cuadro), dos (El Mesón, El Moscatel,

Santa Cruz II) o tres (El Casetón de la Era, Las Canteras, Las

Pozas 1, Los Villares), y porque sus superficies oscilan entre 0,5

ha de La Corona o Las Ligeras de Abajo y 3,5 ha de, por ejemplo, Las Canteras y Los Villares, muy lejos en cualquier caso de

las 6 ha de los enclosures considerados oficialmente “grandes”

(Oswald et al., 2001: 73). Otro rasgo común es la discontinuidad

de los trazados de sus fosos, esto es la existencia de interrupciones

que debieron actuar como puertas a la vista de que en los recintos

de anillos concéntricos se presentan nada raramente alineadas.

Puertas, por lo demás, cuya posición suele resaltarse incurvando

los extremos del foso hasta adoptar la forma de embudos (Cuesta

del Pájaro y Los Villares) y de entradas en esviaje (San Martín),

cuando no de sofisticadas barbacanas a modo de “pinzas de cangrejo” (Las Canteras) (Delibes et al., 2014).

387

[page-n-2]

G. Delibes de Castro, M. Crespo Díez y J. A. Rodríguez Marcos

Fig. 1. Fotografías ortorectificadas de algunos recintos de fosos del valle medio del Duero, provincia de Valladolid. 1.- El Mesón,

Villarmentero; 2.- San Miguel, Cubillas de Cerrato; 3.- El Moscatel, Torrelobatón; 4.- El Casetón de la Era, Villalba de los Alcores.

Por sí solas, las fotos no permiten deducir cuál era la funcionalidad de los recintos de fosos pero sí revelan su asociación sistemática a “campos de hoyos”. Nada más lejos de nuestra intención

que discutir aquí el significado de estos complejos yacimientos

“de hoyos”, aunque recordemos que la opinión mayoritaria considera son cuanto sobrevive de unos asentamientos prehistóricos

con construcciones de barro y madera literalmente arrasados por

la erosión (Fernández-Posse, 1998: 112-115; Blanco González,

2009: 105-114). Por más que el moteado de los hoyos sobrepase

con frecuencia los límites de los recintos, parece lógico pensar,

pues, que los fosos actuaran como cinturones o contornos de unos

poblados cuyas viviendas solo muy excepcionalmente alcanzan a

detectarse en los fotogramas aéreos (García García, 2013: 181).

Pero, afirmado esto, urge añadir que no todos los establecimientos

calcolíticos precampaniformes del valle medio del Duero contaron con fosos delimitadores, lo que obliga a reconocer en los que

los tienen, en los dotados de infraestructuras tan onerosas como

indudablemente fueron aquellas largas y profundas trincheras, un

carácter especial y seguramente cierta centralidad dentro de las

redes de poblamiento.

En todo caso, como tales hábitats, los recintos se atienen a

un patrón de asentamiento bastante regular en el que prima la

vecindad a pastos húmedos y a tierras de cultivo en detrimento

de mejores condiciones defensivas. Unos planteamientos que,

388

en esta zona del Duero medio, determinan que los enclaves

se alejen de las crestas de los páramos y de las culminaciones

de las cuestas para instalarse cerca del fondo de los valles,

cuando no a orillas mismas de los ríos, siempre, eso sí, con

la precaución de elegir un leve promontorio o una arruga del

terreno que, una decena de metros sobre el entorno inmediato,

les ponga a resguardo de las avenidas fluviales. El estudio, por

último, de la capacidad agrológica de los suelos próximos a los

yacimientos revela una tendencia acusada a fundar los recintos

junto a las vegas más fértiles y fáciles de labrar, cuyos suelos

de gravas envueltas en un sedimento de arenas y limos suelen

ser, significativamente, los más abundantes en los entornos

inmediatos de los recintos pese a su relativa rareza a nivel general de la zona (Delibes et al., 2014: 154-164). Un valioso

indicador, sin duda, de la vocación agrícola de los ocupantes