Ampliando los registros del Neolítico en el interior peninsular: ocupaciones inéditas en tres yacimientos de la región de Madrid.

Concepcion Blasco Bosqued

Lorenzo Galindo

Vicente Marcos Sánchez

Patrcia Ríos

Corina Liesau

2016

[page-n-1]

Del neolític a l’edat del bronze en el Mediterrani occidental.

Estudis en homenatge a Bernat Martí Oliver.

TV SIP 119, València, 2016, p. 257-267.

Ampliando el registro del Neolítico en el interior peninsular:

ocupaciones inéditas en tres yacimientos de la región de Madrid

ConCepCión BlasCo, lorenzo Galindo,

ViCente MarCos sánChez, patriCia ríos y Corina liesau

resumen

El trabajo da a conocer tres ocupaciones neolíticas inéditas en yacimientos localizados en la Cuenca Baja del complejo JaramaHenares, en el sureste de Madrid: Prado de Galápagos, La Serna y Soto del Henares. Todos ellos han sido documentados en

el transcurso de intervenciones en “poblados de hoyos” con ocupaciones en diversos horizontes de la Prehistoria reciente. Las

ocupaciones neolíticas de La Serna y Soto del Henares han sido datadas por TL a mediados del VII y VI milenio BP respectivamente.

Especial interés reviste la asociación de uno de los conjuntos de “hoyos neolíticos” de Soto del Henares a un tramo de foso que

viene a reforzar la evidencia de la temprana apertura de este tipo de estructuras colectivas en el interior de la Península Ibérica, tal

como ya se ha confirmado en otras regiones peninsulares.

palabras clave:

Neolítico, poblados de hoyos, TL, Madrid, Península Ibérica.

abstract

New data from the Neolithic in the Iberian Peninsula center: unprecedented occupations in three sites in the Madrid region. Three

Neolithic sites located on the terraces of the confluence of Jarama-Henares rivers in the south-east of Madrid are presented in this

paper: Prado de los Galápagos, La Serna and Soto de Henares. They have been documented during preventive excavations in large

pit settlements with different occupations in Recent Prehistory. The Neolithic occupations of La Serna and Soto de Henares have

been dated by TL giving the result of the middle of the 7th. millennium for La Serna and 6th. BP for Soto de Henares. Special

interest reveal the association of one of the Neolithic pits to a ditch in Soto de Henares that comes to reinforce the evidence of

the early construction of this type of collective structures in Central Iberia, as it has been confirmed already for sites in others

peninsular regions.

keywords:

Neolithic, pit settlements, enclosures, TL, Madrid, Iberian Peninsula.

Es una satisfacción para nuestro grupo participar en el merecido

Homenaje al Doctor Bernat Martí que tanto ha contribuido al

avance de los estudios del Neolítico peninsular. Por ello queremos unirnos a esta dedicatoria con una aportación sobre nuevos

datos del Neolítico madrileño que permiten ampliar cuantitativa

y cualitativamente el conocimiento sobre algunos aspectos de

esta larga etapa en tierras del interior, cuyo proceso de neolitización muestra claras vinculaciones con los registros conocidos,

desde hace tiempo, en regiones que cuentan con una mayor trayectoria de investigación sobre este horizonte.

La repetida idea de la “escasez de datos existente sobre el

Neolítico madrileño” (Rubio, 2002: 131) es un argumento que

quedó definitivamente desterrado hace una década a partir del

descubrimiento y primera publicación de las minas de Casa

Montero (Consuegra et al., 2004) un yacimiento de más de 4

ha con 4.000 pozos de extracción de sílex que ha proporcionado

hasta una docena de dataciones que avalan su explotación desde

mediados del VI milenio cal BC (Díaz del Río y Consuegra,

2011). La relevancia y magnitud de este yacimiento permiten

presuponer que la ocupación de la cuenca baja del Jarama, particularmente en el entorno de las minas, no debió de ser tan

efímera y puntual como se había supuesto.

Esta evidencia empieza a verse reforzada por la cada vez

más numerosa nómina de yacimientos, especialmente agrupados en el sureste de la Región de Madrid, como consecuencia

del mayor número de intervenciones en extensión realizadas en

las últimas décadas y también por coincidir con la zona de las

vegas bajas de los ríos, bien irrigadas y con un buen rendimiento

agropecuario. Estos condicionantes medioambientales tan favorables quedan reflejadas en la distribución de los yacimientos

neolíticos madrileños conocidos, ya que sólo 8 de los 24 sitios

cartografiados en la última síntesis regional corresponden al

área serrana, coincidente con las cuencas altas (Bueno et al.,

2012: 511), mientras que los 16 restantes se localizan en el entorno de los tramos finales del complejo fluvial Jarama-Henares-Manzanares. A ellos se suman el Colector H5 (Gil y Calleja,

2009) y los tres que damos a conocer en este trabajo por lo que,

a fecha de hoy, el número de sitios neolíticos al aire libre en la

257

[page-n-2]

C. Blasco, L. Galindo, V. M. Sánchez, P. Ríos y C. Liesau

Región sureste de Madrid, alcanza la veintena, aunque muchos

de ellos se conocen sólo por materiales descontextualizados o

por un pequeño conjunto de estructuras localizadas en yacimientos de grandes dimensiones, con ocupaciones posteriores

tanto calcolíticas como de la Edad del Bronce.

Como es habitual, los yacimientos serranos se localizan en

cuevas o abrigos donde generalmente aparecen los materiales

en superficie o en someras estratigrafías. Uno de los sitios de

este tipo, que más información ha aportado, es la Cueva de la

Ventana con dos niveles de ocupación neolítica (Jiménez Guijarro, 2010: 271) y tres dataciones que la testifican entre 6350 y

6010 BP y con un uso tanto de hábitat, como de enterramiento

(Jiménez Guijarro, 2005: 910).

Algo mejor caracterizadas empiezan a estar las aldeas al aire

libre localizadas en el entorno de las vegas de los cursos bajos

de los ríos con las que se inaugura el modelo de poblados de

hoyos que va a perdurar hasta finales del II milenio a.C., para

desaparecer con los primeros grupos del Hierro Antiguo. La mayoría de este tipo de yacimientos carece de estratigrafías, lo que

representa un problema a la hora de secuenciarlos, debido a la

similitud de las estructuras pertenecientes a los diferentes horizontes y a la escasez de materiales que permitan una asignación

cronológica fiable. A ello se suma, en el caso de las ocupaciones

neolíticas, la escasa extensión de su superficie en comparación

con las calcolíticas, por lo que es probable que, en no pocas

ocasiones, hayan pasado totalmente desapercibidas.

1. AMPLIANDO EL REGISTRO

Las recientes intervenciones en extensión realizadas en las dos

últimas décadas en territorio madrileño han ampliado el panorama de la Prehistoria regional de manera exponencial, no sólo

por el aumento del número de yacimientos sino por la calidad de

la información, al contar con intervenciones de gran extensión y

también con estudios analíticos de gran interés. En este sentido,

el horizonte neolítico no es ajeno a la mejora de datos, de ello

es buena prueba las Minas de Casa Montero, con una información excepcional para el conocimiento de las técnicas extractivas

y tecnológicas del momento. Este registro se complementa con

el considerable aumento de la nómina de ocupaciones neolíticas

en yacimientos como el Congosto (Martín Bañón, 2007), la Pista

de Motos (Domínguez y Virseda, 2009), O’Donell II y el colector H5 (Gil y Calleja, 2009); y unos años antes con La Deseada,

todos ellos en la Cuencas Bajas del Jarama-Manzanares aguas

arriba de su confluencia (Díaz del Río y Consuegra, 1999).

Entre estos, el mejor conocido es La Deseada, ubicado en un

enclave privilegiado próximo a la confluencia del Jarama con el

Manzanares él se han documentado un total de 12 subestructuras entre ellas una cabaña de planta circular con un diámetro de

6,20 m y un zócalo perimetral de 0,60 m de profundidad en el

que se insertan los postes de sustentación, cuyas modificaciones

han permitido distinguir hasta 3 fases constructivas de la estructura y una última de amortización y derrumbe (Díaz del Río y

Consuegra, 1999; Díaz del Río, 2001).

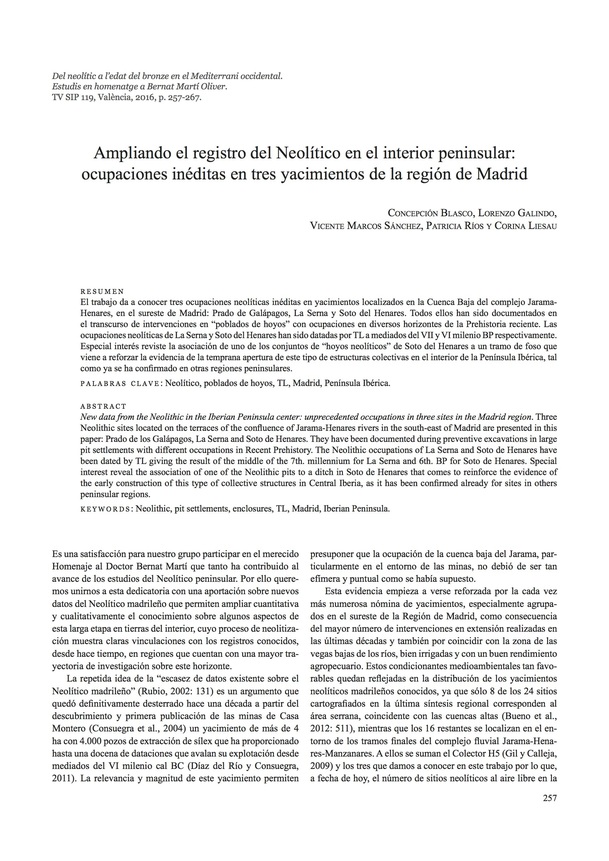

Fig. 1. Situación de la región de Madrid

en la Península Ibérica y localización de

los tres asentamientos neolíticos inéditos

(en negro) y otros yacimientos neolíticos

próximos (en rojo) a los que se hace

referencia en el texto:

1. Prado de Galápagos.

2. Soto del Henares.

3. La Serna.

4. Casa Montero.

5. Colector Sur.

6. Cueva de la Ventana.

7. Congosto.

8. Pista de Motos.

9. O’Donell.

10. La Deseada.

11. Las Zanjillas.

258

[page-n-3]

Ampliando el registro del Neolítico en el interior peninsular: ocupaciones inéditas en tres yacimientos de la región de Madrid

También es importante señalar que puntualmente, en alguno

de estos sitios, se han documentado “hoyos” que acogen enterramientos individuales, es el caso del conocido hace tiempo

del arenero de Valdivia, o inhumaciones dobles como la tumba

de El Congosto cuyos restos humanos han proporcionado una

datación de 6050±50 BP (Martín Bañón, 2007: 201).

Otra asignatura pendiente, en la investigación de este tipo

de asentamientos neolíticos al aire libre, era la escasez de dataciones numéricas, un problema que empieza a paliarse con

las obtenidas en O’Donell II, Pista de Motos, el colector H5 del

Manzanares (Díaz del Río et al., 2011), o la de El Congosto –a la

que nos hemos referido– y las cuatro que se realizaron por TL,

a partir de fragmentos cerámicos de la Colección Bento (Rubio,

2002 y Rubio y Blasco, 2005) de otro procedente del yacimiento

de Las Zanjillas (López et al., eds., 2011). Los valores de todas

estas dataciones se centran entre el tránsito del VII al VI milenio

BP y mediados del V milenio BP (V milenio-mediados del IV

cal AC) (Díaz del Río et al., 2011: 103).

Estos “poblados disgregados” son similares a los conocidos

desde hace tiempo, en otros puntos de la geografía peninsular,

ya que presentan sus mismas características: ubicación preferente en fondos de valle, lugares abiertos sin estructuras de delimitación, asociación de estructuras negativas, algunas utilizadas

como sepulturas, y cabañas realizadas en materiales efímeros de

las que excepcionalmente se conocen sus plantas a partir de los

hoyos de pies de poste (Martí y Bernabeu, 2012: 132).

En esta línea, nuestro estudio amplía el registro con tres

yacimientos más, excavados por la empresa Arqueoestudio S.

Coop., y localizados en las cuencas fluviales del complejo He-

nares-Jarama-Manzanares, donde ya hace tiempo se apuntaba

que era la zona de mayor concentración (Rubio, 1999-2000).

Dos de estos sitios se ubican en la cuenca del Jarama: Prado de

los Galápagos (San Sebastián de los Reyes/Alcobendas) y La

Serna (Arganda del Rey) y el tercero: Soto del Henares (Torrejón de Ardoz), en una terraza del río que le da nombre, en un

punto próximo a su confluencia con el Jarama (fig. 1). Como es

habitual en la mayoría de los poblados de hoyos, en estos tres sitios se han documentado extensiones más o menos amplias con

hoyos sin apenas aparente relación estratigráfica evidente, pero

de los que sólo un número reducido son neolíticos, contrastando

la escasa superficie que ocupan frente a las extensiones que alcanzan las estructuras calcolíticas.

2. PRADO DE GÁLAPAGOS (SAN SEBASTIÁN

DE LOS REYES)

El yacimiento se encuentra ubicado en la primera terraza del río

Jarama, a escasos metros del curso actual, en una explanada atravesada por pequeños arroyos laterales (arroyo de Tierras Viejas

y arroyo de la Vega) (fig. 1). Los trabajos de excavación se desarrollaron durante los años 2002-2003, con ocasión de las obras

de ampliación del Aeropuerto de Barajas con la construcción de

la Pista de Vuelo 18L-36R, sobre una superficie que abarca aproximadamente 44.600 m2. Se identificaron hasta 5 fases (Sánchez

et al., 2006); algunas de ellas con varias ocupaciones. La Fase I

corresponde a la Prehistoria Reciente (fig. 2, a) y se inaugura en

un momento no preciso del Neolítico. La Fase II se identifica con

Fig. 2. Prado de los Galápagos. Planimetría de la ocupación prehistórica con indicación del hoyo neolítico 9353

(a), detalle del hoyo (b) y cerámicas decoradas recuperadas en él (c-e).

259

[page-n-4]

C. Blasco, L. Galindo, V. M. Sánchez, P. Ríos y C. Liesau

la etapa hispanorromana (altoimperial y bajoimperial); la Fase III

pertenece a época visigoda (con hasta 4 subfases diferentes); la

Fase IV se asocia a la dominación omeya y, finalmente la Fase V

se relaciona con una ocupación cristiano-medieval.

A partir de los materiales recuperados, a la ocupación neolítica

sólo se han podido atribuir con seguridad dos estructuras, a las

que podría sumarse una tercera, aunque carece de materiales con

diagnóstico fiable. Las dos subestructuras de clara asignación neolítica son hoyos de planta circular y base plana; uno de ellos con

perfil cóncavo y el otro de perfil escalonado; tienen 1,30 y 1,60 m

de diámetro y una profundidad de 0,70 y 0,56 m respectivamente.

Estos dos hoyos contenían entre el sedimento, algunos restos

faunísticos. En la estructura 15182 se documentó, en el segundo

nivel, abundante barro cocido informe, y en el hoyo 9353 (fig. 2,

b) destaca un molino barquiforme además de varios fragmentos

cerámicos pertenecientes a tres recipientes que presentan superficies alisadas, tanto interiores como exteriores, y decoración de

apliques (cordones) (Bernabeu et al., 2011: 169-170).

Los fragmentos de uno de estos recipientes han permitido reconstruir su perfil, mide 11 centímetros de diámetro de boca, forma ovoide y base cónica (fig. 2, c); corresponde a la forma V, según los criterios de Jiménez Guijarro (2010: 471) y está decorado

con una guirnalda de cordón liso, el mismo elemento ornamental

que se ha aplicado también a un segundo contenedor, del que sólo

se ha podido reconstruir la parte superior cuyo diámetro de boca

mide 18 centímetros (fig. 2, d). Por último, un tercer recipiente

presenta dos cordones paralelos, el inferior es liso y, el más próximo a la boca, tiene una decoración complementaria de impresiones a ambos lados del cordón creando una espiguilla (fig. 2, e).

La filiación neolítica de estas piezas está fuera de toda duda,

tanto por la forma del recipiente con perfil completo, como por

las ornamentaciones de las tres vasijas. Entre los yacimientos

más próximos encuentra los paralelos más cercanos en La Deseada al que se le ha atribuido una posible cronología en el último tercio del “V milenio a.C., finales del VI cal AC” (Díaz

del Río, 2001: 172). Sin embargo, en otras regiones del Neo-

Fig. 3. La Serna. Planimetría general

del yacimiento sobre la topografía

natural y detalle de la ocupación

neolítica en ladera con indicación de

la estructura 15010.

260

[page-n-5]

Ampliando el registro del Neolítico en el interior peninsular: ocupaciones inéditas en tres yacimientos de la región de Madrid

lítico peninsular, este tipo de contenedores es particularmente

frecuente en las fases más antiguas (Rojo et al., eds., 2012). Así

mismo la decoración de cordones rectilíneos o curvos, lisos o

con impresiones, son muy frecuentes en buena parte de los yacimientos neolíticos de la cuenca del Tajo (Jiménez Guijarro,

2010) y pueden pertenecer a un lapso temporal amplio.

Además se documentó una tercera estructura (15361),

de 0,96 m de diámetro, planta circular y base cóncava, cuya

asignación al Neolítico puede deducirse por presentar una

colmatación de características similares a la de los dos hoyos

anteriormente descritos; a lo que se suma el haber entregado

otro molino barquiforme realizado sobre granito rosa, la misma materia prima con la que también se ha confeccionado el

molino de la estructura 9353.

3. LA SERNA (ARGANDA DEL REY)

Se localiza en una pequeña altura entre el arroyo del Cacerón y

el arroyo de Vilches, subsidiarios del Jarama (fig. 1). Concretamente la ocupación neolítica se instala en una zona de ladera, a

diferencia del asentamiento calcolítico que está enclavado en la

cota superior con mejor dominio visual; ambos asentamientos

ocupan espacios diferenciados. Los hoyos neolíticos se localizan en una superficie de 1.100 m2 y está subdividida en dos

áreas separadas por un paleocauce del que no sabemos si pudo

estar activo en este momento, ya que, aunque las subestructuras dejan en reserva esa zona, contiene pequeños fragmentos

cerámicos realizados a mano, muy rodados, lo que complica la

adscripción cronológica de su actividad (fig. 3).

Los trabajos de excavación de este yacimiento se iniciaron en

noviembre de 2010 y todavía hoy siguen en curso. Se ha intervenido sobre una extensión que supera ya las 6 ha. Como en Prado

de Galápagos, se han podido documentar diferentes fases, en este

caso, todas ellas correspondientes a la Prehistoria Reciente.

Se han localizado y excavado 14 hoyos neolíticos (fig. 3, b)

que, por sus dimensiones y formas, parecen corresponder con

estructuras de diferentes funciones. Siete de ellas tienen entre

1,1 y 1,60 m de diámetro de boca y una profundidad media de

0,40 a 0,60 m con dos niveles de relleno en los que aparece alguna lasca de sílex con retoques simples, sólo en cuatro de estos

hoyos se han recuperado restos cerámicos y en ninguno de ellos

hay desechos orgánicos.

La estructura 15080 presenta una acumulación de calizas y

cantos de cuarcita de diferentes tamaños, concentrados junto a

un perfil los cuales cubren un nivel de arcillas de color negro,

mezclado con pequeños carboncillos. Todo indica que podría

tratarse de los restos de una estructura de combustión.

Entre el material cerámico recuperado destacamos dos interesantes fragmentos del hoyo 15010 (fig. 4, a) decorados con

técnicas de impresión. Uno de ellos pertenece a un cuenco globular que presenta una doble línea de impresiones discontinuas

en torno a la boca (fig. 4, b). Este tipo de líneas discontinuas de

trazos verticales u horizontales se enmarca en el “grupo temático 9” de I. García y otros, al que se le asigna una cronología

antigua centrada entre la primera mitad del VI milenio y mediados del V milenio cal AC (García et al., 2011: 101 y fig. 5.19).

El segundo fragmento ofrece una decoración más compleja

de líneas horizontales de las que cuelga un triángulo con un

entramado de líneas horizontales, realizado con la combina-

Fig. 4. La Serna. Sección del hoyo 15010 (a); fragmento cerámico

de recipiente globular con decoración de impresiones (b);

fragmento cerámico con decoración incisa e impresa (c); sección

del hoyo 15012 (d); fragmento con decoración de apliques sinuosos

digitados sobre el que se ha realizado la datación por TL (e);

fragmento cerámico con decoración de líneas inciso-impresas

horizontales y paralelas (f).

ción de incisión e impresión, esta última de la modalidad de

sillon d’impressions (fig. 4, c), a la que se le asigna una amplia

cronología similar a la del fragmento que acabamos de describir (Alday y Moral del Hoyo, 2011). Tanto desde el punto de

vista de la técnica como del diseño encuentra su paralelo en

algunas de las piezas recuperadas en la Pista de Motos, un yacimiento cercano situado en la Cuenca Baja del Manzanares,

donde se documentaron dos silos neolíticos, uno de los cuales

ha proporcionado una datación de mediados del VI milenio cal

AC (Domínguez y Vírseda, 2009: 328).

En el hoyo 15012 se localizaron varios fragmentos decorados (fig. 4, d). Uno de ellos presenta un cordón digitado sinuoso (fig. 4, e). Otro presenta líneas inciso-impresas (sillon

d’impressions) paralelas y horizontales (fig. 4, f) y un tercero

presenta aplique de cordón digitado rectilíneo, una decoración

similar al de un pequeño fragmento recuperado en esta misma

estructura que ha sido datado por TL en 6321±446 BP. Una

cronología que entra dentro del marco temporal de las distintas modalidades de ornamentaciones impresas al que acabamos

de referirnos (Alday, ed., 2009). Por otra parte, varios de los

261

[page-n-6]

C. Blasco, L. Galindo, V. M. Sánchez, P. Ríos y C. Liesau

Fig. 5. Soto del Henares. Plano general con calles de urbanización de la zona y topografía natural (a); detalle de las áreas con

estructuras neolíticas e indicación de los hoyos datados por TL (b).

262

[page-n-7]

Ampliando el registro del Neolítico en el interior peninsular: ocupaciones inéditas en tres yacimientos de la región de Madrid

fragmentos decorados y algunos de los lisos presentan restos de

acabados a la almagra, aplicada indistintamente en la superficie

externa y/o en la interna.

Entre estas estructuras se dispusieron otras de menor tamaño, son hoyos circulares, cuyos diámetros oscilan entre

los 0,50 y 0,70 m con una profundidad de entre los 0,10 y

0,12 m. Presentan rellenos geológicos unitarios pero ninguno

contiene materiales.

4. SOTO DEL HENARES (TORREJÓN DE ARDOZ)

Es el yacimiento mejor conocido de los tres que presentamos,

gracias a la mayor extensión afectada por las dos campañas de

intervención. Se encuentra en la orilla izquierda del Jarama,

próximo a su confluencia con el arroyo Torote, en un paraje

de alto rendimiento agropecuario (fig. 1). Se trata de una zona

con una cierta densidad de yacimientos prehistóricos, tanto

neolíticos como calcolíticos y de la Edad del Bronce. Dista

unos 6 km de Camino de las Yeseras, un sitio, también de prolongada ocupación, con un importante conjunto de recintos de

fosos en uso durante una buena parte del III milenio a.C. (Liesau et al., 2008; Ríos, 2011) y a 9,2 km de las minas de Casa

Montero ubicadas en la orilla derecha del Jarama (Díaz del Río

y Consuegra, 1999).

El yacimiento se localizó en 2005 durante los trabajos de

peritación de una zona que estaba ya en fase de urbanización de

un Plan Parcial, circunstancia que propició su excavación, llevada a cabo en dos campañas desarrolladas entre los años 2006

y 2007 y que afectaron a una extensión algo superior a 4 ha.

La superficie es importante aunque la excavación ha tenido que

limitarse a las parcelas resultantes de la urbanización, ya que no

se permitió intervenir en los viales ya trazados (fig. 5, a). Se ha

calculado que el yacimiento pudo llegar a tener una extensión

total de 10 ha, sumando el espacio de las diferentes ocupaciones

de la Prehistoria Reciente.

El volumen de información obtenido es ingente debido a

su dimensión y a la calidad del registro por lo que todavía se

encuentra en fase de estudio. No obstante, una primera revisión de los materiales permitió avanzar una nota preliminar

en las Cuartas Jornadas de Patrimonio Arqueológico de la Comunidad, que fue publicada en las correspondientes Actas; en

dicho trabajo ya se adelantaba que el sitio debió de ocuparse

inicialmente en el Neolítico, si bien la mayor intensidad y extensión del yacimiento se alcanza en el III y II milenios a.C.

Por último, hay también una pequeña ocupación de la Primera

Edad del Hierro (Galindo et al., 2009). Como es habitual en

estos yacimientos, su secuenciación no resulta fácil, a lo que

se suma la imposibilidad de discernir si estamos ante ocupaciones continuas o si existen fases de abandono, así como la

duración de los diferentes asentamientos.

La ocupación neolítica se ha localizado en dos zonas diferentes, la situada más al norte abarca un espacio de unos 7.000

m² y la que está más al sur se extiende por unos 2.600 m²,

quedando entre ambas un área sin evidencias arqueológicas

de unos 6.500 m² (fig. 5, b). De momento, no es posible determinar si las estructuras de estas zonas pertenecen a una misma ocupación o corresponden a asentamientos diacrónicos, lo

cierto es que en ambos espacios los hoyos son similares, no

sólo en su morfología sino también por las características de

sus rellenos y por su capacidad, con predominio de los que

tienen un diámetro de boca de alrededor de 1,50 m y con una

profundidad media de 1 m.

En el área norte destaca la presencia de un tramo de foso de

cierta entidad que, por las limitaciones impuestas por la actuación urbanística, no ha sido posible determinar si delimita, o no,

un recinto cerrado, en caso de que así fuera, se ha calculado que

dicho recinto podría haber alcanzado unos 1.000 m2 (Galindo

et al., 2009: 268). La longitud de zanja excavada es de 42 m, en

este recorrido se observa un trazado rectilíneo en su zona central

y curvo en los extremos. Tiene una anchura media de 1,45 m,

una profundidad variable que oscila en torno a los 0,50 m con

sección en “U” (fig. 6, a).

Desde el punto de vista sedimentológico presenta un relleno geológico, no alterado por desechos de la actividad antrópica, es decir, sin material orgánico, ni artefactos. La mayoría de los hoyos y otras estructuras localizadas en torno a

esta zanja, tampoco contienen restos industriales ni material

orgánico a excepción de algunas pocas lascas de sílex muy

rodadas. Sin embargo, la excepción la constituye un vaso

ovoide con cuello cilíndrico y base ligeramente apuntada, sin

ningún tipo de decoración, recuperado en el hoyo 8620; este

contenedor ha permitido obtener una datación por TL que ha

proporcionado un resultado de 5732±333 BP (fig. 8, b). Teniendo en cuenta la similitud de los rellenos de éste y del

Fig. 6. Soto del Henares. Planta y secciones del tramo de foso

neolítico (a); fotografía aérea de la zona norte de la ocupación

neolítica en la que se observa la intersección del foso neolítico bajo

el foso calcolítico (b).

263

[page-n-8]

C. Blasco, L. Galindo, V. M. Sánchez, P. Ríos y C. Liesau

Fig. 7. Soto del Henares. Fotografía aérea de la zona sur con la

concentración de hoyos de la ocupación neolítica (a); fragmento del

recipiente ornamentado con incisiones e incrustación de almagra

y reintegración y dibujo del mismo con indicación de los lugares

donde aparecieron los restos de este ejemplar (b y c).

resto de los hoyos, así como el del foso, consideramos que el

valor aportado por la TL puede aplicarse a todo el conjunto.

Por otra parte la relación estratigráfica indica que este tramo

de foso corresponde a una ocupación anterior a la de otro foso

calcolítico que lo corta1 (fig. 6, b).

No menos interesante es el área sur donde se observa un

posible suelo de ocupación de 220 m2 (fig. 7, a) en el que se

concentran numerosos hoyos cuyo relleno geológico es similar al de los del área norte y apenas contiene restos industriales. Algunas de estas estructuras se encuentran infrapuestas

al mencionado suelo, mientras que otras están claramente

superpuestas.

Entre el poco material entregado por los hoyos neolíticos

destacan los restos de un contenedor de forma ovoide con el

arranque de un asa y una decoración de bandas rellenas de entramado de líneas horizontales realizada con incisiones resaltadas

por la incrustación de un pigmento rojo. Y otro fragmento de

un recipiente liso cuyas paredes conservan también restos de

almagra procedente del hoyo 5770, cercano a la zona de mayor concentración de silos, la datación obtenida por TL es de

5555±371 BP (fig. 8, a).

1

El tramo que corta al recinto neolítico corresponde a un foso que

pudo abarcar un amplísimo recinto de unas 10 ha. Está amortizado

con relleno con materiales calcolíticos, entre ellos, algunos fragmentos de cerámica campaniforme.

264

Fig. 8. Soto del Henares. Sección del hoyo 5770 y recipientes

recuperados en su interior, el inferior ha sido datado por TL (a);

sección del hoyo 8620 y recipiente cerámico en forma de botella

que ha sido datado por TL (b).

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Aunque el Neolítico no ha sido el horizonte más beneficiado

por la actividad urbanística y constructora de las últimas décadas en el entorno de la ciudad de Madrid, es cierto que su

visibilidad ha aumentado de manera importante no sólo por la

localización y estudio de las minas de Casa Montero, sino también por el número de sitios localizados, por su extensión y por

la aportación de dataciones que cubren la práctica totalidad de

las fases de este horizonte.

Con estos tres nuevos sitios que presentamos se enriquece

nuestro conocimiento sobre los sitios al aire libres ubicados

en las cuencas medias y bajas del complejo Jarama-HenaresManzanares a partir, al menos, del V milenio a.C., manteniéndose como una zona de ocupación preferente lo largo de toda la

Prehistoria Reciente, incluso exactamente en los mismos puntos

que fueron elegidos inicialmente por los grupos neolíticos para

sus pequeños asentamientos produciéndose ocupaciones reiteradas, como evidencian los tres yacimientos que damos a conocer, lo que avala la idoneidad de su elección.

No obstante, el todavía escaso número de dataciones, la

complejidad estratigráfica de los yacimientos y el problema

de la ausencia de restos orgánicos en algunos de ellos debi-

[page-n-9]

Ampliando el registro del Neolítico en el interior peninsular: ocupaciones inéditas en tres yacimientos de la región de Madrid

do, en parte, a la escasa superficie excavada, hacen todavía

difícil secuenciar los asentamientos neolíticos de este área

geográfica.

Por ello, dada la importancia de la ocupación neolítica de

Soto del Henares por la novedad de su foso con una alta cronología, y al no contar con materia orgánica sobre la que obtener

una datación por AMS, hemos optado por realizar dos dataciones por TL en dicho yacimiento y otra más en La Serna, donde

tampoco había muestra orgánica.

El resultado nos permitía, al menos, compararlas con otras

dataciones, también por TL procedentes de diversos yacimientos madrileños y del Espino, localizado en el segoviano Valle

del Duratón. Como puede comprobarse por la tabla 1, las dos

dataciones obtenidas sobre materiales procedentes de cada

una de las dos concentraciones de hoyos neolíticas de Soto del

Henares han proporcionado valores próximos, mientras que la

muestra de La Serna es algo más antigua.

De este resultado se extraen las siguientes conclusiones:

1. La diferencia entre las dos dataciones de Soto del Henares:

5732±333 BP y 5555±371 BP, no es lo suficiente amplia como

para asegurar que corresponden a dos asentamientos diacrónicos, pero tampoco permite deducir que sean sincrónicos.

2. La mayor antigüedad de la datación de La Serna con respecto

a Soto del Henares es coherente con las características de las

cerámicas de los dos asentamientos y por el mayor porcentaje

de contenedores decorados en el lote de La Serna.

3. Las dataciones de TL de este conjunto de yacimientos del

interior peninsular sitúan la ocupación neolítica de este ámbito

entre la segunda mitad del V milenio AC y la primera mitad del

IV milenio AC.

4. Comparando las dataciones de TL con las obtenidas por AMS

en otros yacimientos neolíticos madrileños, son totalmente

coincidentes si tenemos en cuenta los valores en BP de los análisis por AMS (Díaz del Río et al., 2011: 103), la desviación se

produce en la calibración ya que las dataciones por TL no se

calibran, un aspecto sobre el que ya antes nos pronunciamos

(Rubio y Blasco, 2005: 923).

5. Es necesario, por tanto, investigar para intentar alcanzar la

equivalencia entre ambas técnicas, sobre todo teniendo en cuenta las buenas perspectivas para afinar la desviación de los resultados por TL. Para ello es preciso la realización de análisis

ciegos por ambos métodos sobre muestras de un mismo yacimiento y contexto.

En todo caso, los tres yacimientos que damos a conocer justifican la idea de que a partir del V milenio a.C., el Neolítico

alcanza una mayor visibilidad a través de las aldeas instaladas

en las riberas fluviales, en zonas de buena capacidad para la

práctica agropecuaria, de cuyo rendimiento es prueba la reiterada ocupación de esos mismos puntos por parte de los grupos que

habitan la zona en los dos milenios siguientes.

Así mismo, se vuelve a poner de manifiesto la preferencia

por la ubicación en el fondo de los valles o en las terrazas próximas al río, generalmente a menos de 500 metros de un cauce,

aunque no se descarta tampoco el aprovechamiento de aguas

intermitentes como puede ser el caso de La Serna.

No hay duda de que con el Neolítico se inaugura un modelo

de asentamiento que busca mejores tierras donde la fertilidad

esté asegurada con una buena irrigación, especialmente durante

el estío, unas condiciones óptimas que ofrecen, con cierta garantía, las confluencias de los cursos más importantes.

La enorme densidad de yacimientos y la escasa entidad de

las evidencias de ocupación hacen pensar que se trata de asentamientos de una duración limitada, aunque no es posible calcular el tiempo de las estancias ni el ritmo de reocupación de un

mismo lugar.

En el caso concreto del Neolítico, todo parece indicar que

se trata de grupos de tamaño reducido, de apenas unas pocas

cabañas, que no debían de superar la media hectárea de extensión. Un buen ejemplo de ello puede ser Soto del Henares, el asentamiento neolítico de mayor superficie excavada

en la región de Madrid, donde se confirma que la ocupación

de este horizonte tiene unos 3.000 m2, incluyendo las dos

áreas localizadas, una extensión que se reduciría a la mitad

si se confirma que son consecuencia de dos asentamientos

diacrónicos.

Tabla 1. Dataciones por termoluminiscencia (TL) asignadas al Neolítico de la región de Madrid y alrededores.

Yacimiento

Ref. laboratorio

Datación

Bibliografía

O'Donnell

Valdivia W

Valdivia W

Vascos

Las Zanjillas

El Espino

El Espino

El Espino

El Espino

El Espino

La Serna

Soto del Henares

Soto del Henares

MAD 4310

MAD 2598

MAD 2594

MAD 2603

MAD 5535BIN

MAD 1049

MAD 1048

MAD 1052

MAD 1051

MAD 1050

MADN-6426BIN

MADN-6421BIN

MADN-6424BIN

5041±414 BP

6327±486 BP

5741±479 BP

6430±435 BP

5171±323 BP

6486±577 BP

6409±563 BP

6323±738 BP

6128±598 BP

6089±592 BP

6321±446 BP

5732±333 BP

5555±371 BP

Díaz del Río et al., 2011

Rubio, 1999-2000

Rubio, 1999-2000

Rubio, 1999-2000

López et al. (eds.), 2011

Lucas et al., 2001

Lucas et al., 2001

Lucas et al., 2001

Lucas et al., 2001

Lucas et al., 2001

Inédita

Inédita

Inédita

265

[page-n-10]

C. Blasco, L. Galindo, V. M. Sánchez, P. Ríos y C. Liesau

Desgraciadamente ninguno de los tres yacimientos que presentamos ha aportado restos faunísticos que permitan completar

la pobre muestra de fauna procedente de otros tantos poblados

neolíticos al aire libre en el interior peninsular (Liesau y Morales, 2012: 109). Tal vez habría que plantearse si en estos asentamientos neolíticos existe un modo de tratamiento de los residuos

domésticos diferente al conocido a partir del Calcolítico, quizás

por una posible práctica de acumularlos en puntos más alejados

de las áreas ocupacionales domésticas y de uso productivo.

Pero sin duda el aspecto más destacable que aporta el yacimiento de Soto del Henares es la presencia de un tramo de

foso perteneciente a la ocupación Neolítica, una adscripción

cronocultural que se sustenta en dos datos importantes: por

una parte, su colmatación con un relleno de las mismas características que los hoyos de su entorno con materiales neolíticos, el cual contrasta con los que amortizan los fosos y los

hoyos calcolíticos y, en segundo lugar, porque en un determinado punto el foso neolítico está cortado por un tramo de

foso de clara filiación calcolítica (véase fig. 7) (Galindo et al.,

2009: 279-271).

La existencia de este foso no viene sino a confirmar que,

también en el interior peninsular los recintos de fosos se inician

con el Neolítico aunque, de momento, la trayectoria de la longitud excavada (42 m), de tendencia circular, no nos permite

confirmar si se trata de un foso que delimita completamente un

recinto cerrado ni la dimensión del posible recinto.

La novedad está en que, hasta ahora, las dataciones más antiguas para los fosos del interior peninsular procedían de las aportadas por el material de relleno del tercer anillo del recinto 2 de Las

Pozas, uno de los muchos conjuntos conocidos del Valle del Duero, con un valor de 4425±30 BP (Delibes et al., 2014: 87 y García,

2013: 182), un valor numérico muy próximo al que ha proporcionado el material procedente del tercer foso del yacimiento de

Camino de las Yeseras, cercano a Soto del Henares, el cual ha

aportado una cronología de 4210±40 BP (Ríos et al., 2014).

Con esta nueva datación de 5555±371 BP, en un contexto

claramente neolítico, se confirma que se acorta la distancia temporal entre las primeras obras de carácter colectivo en el interior,

con respecto a lo que ocurre en otras áreas peninsulares de las

que ya se tenían noticias de fechas muy antiguas, como es el caso

del suroeste portugués (Valera, 2013; Valera et al., 2013); o del

Levante, donde el yacimiento de Mas d’Is ha sacado a la luz unos

fosos de dimensiones monumentales que han proporcionado dataciones antiguas obtenidas sobre carbón “a partir de los rellenos

inferiores que indican una cronología probable de construcción

de c. 5450 / 5400 cal. AC para el Foso 5, y c. 5150 / 5100 cal. AC

para el foso 4” (Bernabeu et al., 2003: 45).

Con los datos obtenidos, no sólo se confirma la intensidad

de la neolitización de la cuenca del Jarama, sino también el inicio de una cierta cohesión social entre sus pobladores, lo que les

permitió la ejecución de las primeras obras de carácter comunitario asociadas a algunas aldeas neolíticas de la región. Estos

fosos pueden ser, por tanto, el indicio de que en un momento,

posiblemente avanzado del Neolítico, la población empieza a

domesticar el territorio como consecuencia de haber alcanzado un cierto control de este espacio facilitándole también una

mayor estabilidad y por tanto dando viabilidad al inicio de la

ejecución de obras destacadas y de carácter colectivo en unos

paisajes todavía escasamente antropizados.

266

NOTA

Trabajo financiado por el proyecto I+D+i HAR2011-28731: “Las

sociedades calcolíticas y su marco temporal en la región de Madrid.

Una revisión a la luz de nuevos datos”. Ministerio de Economía y

Competividad. Gobierno de España.

BIBLIOGRAFÍA

ALDAY, A. (ed.) (2009): Reflejos del Neolítico Ibérico. La cerámica boquique: caracteres, cronología y contexto. EDAR, Arqueología y Patrimonio, Barcelona.

ALDAY, A. y MORAL, S. (2009): “El dominio de la cerámica boquique: discusiones técnicas y cronoculturales”. En J. Bernabeu,

M. Rojo y L. Molina (coords.): Las primeras producciones cerámicas: el VI milenio cal AC en la Península Ibérica. Saguntum

Extra-12, Valencia, p. 65-80.

BERNABEU, J.; OROZCO, T.; DÍEZ, A.; GÓMEZ, M. y

MOLINA, F.J. (2003): “Mas d’Is (Penàguila, Alicante): Aldeas

y recintos monumentales del Neolítico inicial en el Valle del

Serpis”. Trabajos de Prehistoria, 60 (2), p. 39-59.

BERNABEU, J.; GARCÍA. P.; GÓMEZ, O. y MOLINA, L. (2011):

“El componente decorativo en las producciones cerámicas”. En

J. Bernabeu, M. Rojo y L. Molina (coords.): Las primeras producciones cerámicas: el VI milenio cal AC en la Península Ibérica. Saguntum Extra-12, Valencia, p. 17-34.

BUENO, P.; BARROSO, R. y BALBÍN, R. (2012): “La Meseta

Sur”. En M. Rojo, R. Garrido e I. García (coords.): El Neolítico

en la Península Ibérica y su contexto europeo. Ed. Cátedra, Madrid, p. 507-542.

CONSUEGRA, S.; GALLEGO, M. y CASTAÑEDA, N. (2004):

“Minería neolítica en Casa Montero (Vicálvaro, Madrid)”. Trabajos de Prehistoria, 61 (2), p. 121-140.

DELIBES, G.; GARCÍA, M.; del OLMO, J. y SANTIAGO, J.

(2014): Recintos de fosos calcolíticos del Valle del Duero. Arqueología aérea y espacial. Studia Archaeologica, 100, Universidad de Valladolid, Valladolid.

DIAZ DEL RÍO, P. (2001): La formación del paisaje agrario en el

III y II milenios BC. Arqueología, Paleontología y Etnografía, 9,

Comunidad de Madrid, Madrid.

DÍAZ DEL RÍO, P. y CONSUEGRA, S. (1999): “Primeras evidencias de estructuras de habitación y almacenaje neolíticas en el

entorno de la Campiña madrileña: el yacimiento de ‘La Deseada’ (Rivas-Vaciamadrid, Madrid)”. II Congrés del Neolític a la

Península Ibèrica (València, 1999). Saguntum Extra-2, Valencia, p. 251-258.

DÍAZ DEL RÍO, P. y CONSUEGRA, S. (2011): “Time for action.

The chronology of mining events at Casa Montero (Madrid,

Spain)”. En M. Capote, S. Consuegra, P. Díaz del Río y X. Terradas (eds.): Proceedings of the 2nd International Conference of

the UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times (Madrid, 14-17 October 2009). BAR International

Series, 2260, Oxford, p. 221-229.

DÍAZ DEL RÍO, P.; CONSUEGRA, S.; DOMÍNGUEZ, R.;

MARTÍN-BAÑÓN, A.; VÍRSEDA, L.; AGUA, F.; VILLEGAS, M.ªA. y GARCÍA-HERAS, M. (2011): “Identificación

de una tradición tecnológica cerámica con desgrasante óseo en

el neolítico peninsular. Estudio arqueométrico de materiales

cerámicos de Madrid (5300-3400 cal AC)”. Trabajos de Prehistoria, 68 (1), Madrid, p. 99-122.

[page-n-11]

Ampliando el registro del Neolítico en el interior peninsular: ocupaciones inéditas en tres yacimientos de la región de Madrid

DOMÍNGUEZ, R. y VÍRSEDA (2009): “Yacimiento 718-05-H-04.

Pista de Motos”. Actas de las cuartas Jornadas de Patrimonio

arqueológico en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Patrimonio Histórico, Comunidad de Madrid, Madrid,

p. 327-332.

GALINDO, L.; MARCOS, V. y LORENTE, M. (2009): “Soto del

Henares: Aproximación a un poblado de recintos”. Actas de las

cuartas Jornadas de Patrimonio arqueológico en la Comunidad

de Madrid. Dirección General de Patrimonio Histórico, Comunidad de Madrid, Madrid, p. 263-271.

GARCÍA, I.; GARRIDO, R.; ROJO, M.; ALDAY, A.; GARCÍA, J.

y SESMA, J. (2011): “Cerámicas, estilo y neolitización: estilo

comparativo de algunos ejemplos de la Meseta Norte y Alto Valle

del Ebro”. En J. Bernabeu, M. Rojo y L. Molina (coords.): Las

primeras producciones cerámicas: el VI milenio cal AC en la

Península Ibérica. Saguntum Extra-12, Valencia, p. 83-104.

GARCÍA, M. (2013): “Las Pozas (Casaseca de las Chanas, Zamora): dos nuevos recintos de fosos calcolíticos en el Valle del

Duero”. Trabajos de Prehistoria, 70 (1), p. 175-184.

GIL, C. y CALLEJA, M. (2009): “Resultados del seguimiento

geoarqueológico de las obras de construcción del colector de

margen derecha. Zona sur”. Actas de las cuartas Jornadas de

Patrimonio arqueológico en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Patrimonio Histórico, Comunidad de Madrid,

Madrid, p. 349-252.

JIMÉNEZ-GUIJARRO, J. (2005): “El proceso de neolitización en

la Comunidad de Madrid”. En P. Arias, R. Ontañón, y C. García

Moncó (eds.): Actas del III Congreso del neolítico en la Península Ibérica. Gobierno de Cantabria, Universidad de Cantabria,

Santander, p. 903-912.

JIMÉNEZ-GUIJARRO, J. (2010): Cazadores y Campesinos. La

Neolitización del interior de la Península Ibérica. Bibliotheca Archaeologica Hispana, 31, Real Academia de la Historia, Madrid.

LIESAU, C.; BLASCO, C.; RÍOS, P.; VEGA, J.; MENDUIÑA,

R.; BLANCO, J.F.; BAENA, J.; HERRERA, T.; PETRI, A.

y GÓMEZ, J.L. (2008): “Un espacio compartido por vivos y

muertos: el poblado calcolítico de fosos de Camino de las

Yeseras”. Commplutum, 19 (I), p. 97-120.

LIESAU, C. y MORALES, A. (2012): “Las transformaciones económicas del Neolítico en la Península Ibérica. La ganadería”. En M.

Rojo, R. Garrido e I. García (coords.): El Neolítico en la Península Ibérica y su contexto europeo. Ed. Cátedra, Madrid, p. 107-128.

LÓPEZ, G.; MORÍN, J.; RUS, I. y de ARAGÓN, E. (eds.) (2011):

Recuperando el pasado. La Prehistoria Reciente en la depresión

Prados-Guatén (Comunidad de Madrid). Audema, Madrid.

LUCAS, M.ªR.; CARDITO, L.M.ª; ETZEL, E.; ANCIONES, R. y

RAMÍREZ, I. (2001): “Cronología por TL del yacimiento neolítico de ‘El Espino’ (Barranco de El Duratón, Segovia).” Spal,

10, p. 167-176.

MARTÍ, B. y BERNABEU, J. (2012): “La vida doméstica en el

Neolítico peninsular: los lugares de asentamiento”. En M. Rojo,

R. Garrido e I. García (coords.): El Neolítico en la Península

Ibérica y su contexto europeo. Ed. Cátedra, Madrid, p. 129-141.

MARTÍN BAÑÓN, A. (2007): “Yacimiento de El Congosto (Rivas-Vaciamadrid). La fase neolítica”. Actas de las segundas jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid.

Madrid, p. 201-205.

OROZCO, T.; BERNABEU, J. y MOLINA, L. (2010): “Neolithic

Enclosures as Power Expression in Mediterranean Spain”.

Proceedings of the xv World Congress (Lisbon, 4-9 september

2006). BAR International Series, 2124, Oxford, p. 123-130.

RÍOS, P. (2011a): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio a.C. El referente del yacimiento de Camino

de las Yeseras. Patrimonio Arqueológico de Madrid, 7, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.

RÍOS, P. (2011b): “La cronología: nuevas fechas para el calcolítico de la región de Madrid. Aproximación crono-cultural a

los primeros poblados estables”. En C. Blasco, C. Liesau y P.

Ríos (eds): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la

Región de Madrid: nuevos estudios. Patrimonio arqueológico de Madrid, 6, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid,

p. 71-86.

RÍOS, P.; LIESAU, C. y BLASCO, C. (2014): “Funerary practices in the ditched Enclosure of Camino de las Yeseras: Ritual,

Temporal and Spacial diversity”. En A.C. Valera (ed.): Recent

Prehistoric Enclosures and Funerary Practices in Europe. BAR

International Series, 2676, Oxford, p. 139-147.

ROJO, M.; GARRIDO, R. y GARCÍA I. (coords.) (2012): El Neolítico en la Península Ibérica y su contexto europeo. Ed. Cátedra,

Madrid.

RUBIO, I. (1999-2000): “Las primeras sociedades agrícolas en Madrid: Neolítico y Calcolítico precampaniforme”. Boletín de la

Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 39-40 (La

Arqueología madrileña en el final del siglo XX: desde la Prehistoria hasta el año 2000), Madrid, p. 105-126.

RUBIO, I. (2002): “Las cerámicas neolíticas de la Colección Bento

en el contexto de la Meseta”. En C. Blasco (coord.): La colección Bento del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Una nueva mirada a la Prehistoria de Madrid. Monografies, 3, Museu

d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona, p. 131-158.

RUBIO, I. (2014): “La neolitización de la península Ibérica, una

vez más. Nuevos datos para explicaciones alternativas”. Homenaje a la profesora Catalina Galán. Anejos a CuPAUAM, 1,

Madrid, p. 39-64.

RUBIO, I. y BLASCO, C. (2005): “Las primeras dataciones absolutas para el Neolítico madrileño: los materiales de la colección Bento”. En P. Arias, R. Ontañón, y C. García Moncó (eds.):

Actas del III Congreso del neolítico en la Península Ibérica.

Gobierno de Cantabria, Universidad de Cantabria, Santander,

p. 919-928.

SÁNCHEZ, V.M.; GALINDO, L. y RECIO, R. (2006) “Trabajos

arqueológicos en el yacimiento ‘El Prado de los Galápagos’”.

Zona arqueológica, 8 (2), p. 447-470.

VALERA, A.C. (2013): “Cronologia dos recintos de fossos da

pré-história recente em territorio portugués”. Arqueologia em

Portugal, 150 anos. Associação dos arqueólogos portugueses,

Lisboa, p. 335-343.

VALERA, A.C.; PEREIRO, T. y RAMOS, R. (2013): “Senhora da

Alegria (Coimbra): os contextos do Neolítico Antigo ao Neolítico Final”. Com. ao 11º Colóquio da ERA Arqueologia (Lisboa,

Fev. 2013).

267

[page-n-12]

Del neolític a l’edat del bronze en el Mediterrani occidental.

Estudis en homenatge a Bernat Martí Oliver.

TV SIP 119, València, 2016, p. 257-267.

Ampliando el registro del Neolítico en el interior peninsular:

ocupaciones inéditas en tres yacimientos de la región de Madrid

ConCepCión BlasCo, lorenzo Galindo,

ViCente MarCos sánChez, patriCia ríos y Corina liesau

resumen

El trabajo da a conocer tres ocupaciones neolíticas inéditas en yacimientos localizados en la Cuenca Baja del complejo JaramaHenares, en el sureste de Madrid: Prado de Galápagos, La Serna y Soto del Henares. Todos ellos han sido documentados en

el transcurso de intervenciones en “poblados de hoyos” con ocupaciones en diversos horizontes de la Prehistoria reciente. Las

ocupaciones neolíticas de La Serna y Soto del Henares han sido datadas por TL a mediados del VII y VI milenio BP respectivamente.

Especial interés reviste la asociación de uno de los conjuntos de “hoyos neolíticos” de Soto del Henares a un tramo de foso que

viene a reforzar la evidencia de la temprana apertura de este tipo de estructuras colectivas en el interior de la Península Ibérica, tal

como ya se ha confirmado en otras regiones peninsulares.

palabras clave:

Neolítico, poblados de hoyos, TL, Madrid, Península Ibérica.

abstract

New data from the Neolithic in the Iberian Peninsula center: unprecedented occupations in three sites in the Madrid region. Three

Neolithic sites located on the terraces of the confluence of Jarama-Henares rivers in the south-east of Madrid are presented in this

paper: Prado de los Galápagos, La Serna and Soto de Henares. They have been documented during preventive excavations in large

pit settlements with different occupations in Recent Prehistory. The Neolithic occupations of La Serna and Soto de Henares have

been dated by TL giving the result of the middle of the 7th. millennium for La Serna and 6th. BP for Soto de Henares. Special

interest reveal the association of one of the Neolithic pits to a ditch in Soto de Henares that comes to reinforce the evidence of

the early construction of this type of collective structures in Central Iberia, as it has been confirmed already for sites in others

peninsular regions.

keywords:

Neolithic, pit settlements, enclosures, TL, Madrid, Iberian Peninsula.

Es una satisfacción para nuestro grupo participar en el merecido

Homenaje al Doctor Bernat Martí que tanto ha contribuido al

avance de los estudios del Neolítico peninsular. Por ello queremos unirnos a esta dedicatoria con una aportación sobre nuevos

datos del Neolítico madrileño que permiten ampliar cuantitativa

y cualitativamente el conocimiento sobre algunos aspectos de

esta larga etapa en tierras del interior, cuyo proceso de neolitización muestra claras vinculaciones con los registros conocidos,

desde hace tiempo, en regiones que cuentan con una mayor trayectoria de investigación sobre este horizonte.

La repetida idea de la “escasez de datos existente sobre el

Neolítico madrileño” (Rubio, 2002: 131) es un argumento que

quedó definitivamente desterrado hace una década a partir del

descubrimiento y primera publicación de las minas de Casa

Montero (Consuegra et al., 2004) un yacimiento de más de 4

ha con 4.000 pozos de extracción de sílex que ha proporcionado

hasta una docena de dataciones que avalan su explotación desde

mediados del VI milenio cal BC (Díaz del Río y Consuegra,

2011). La relevancia y magnitud de este yacimiento permiten

presuponer que la ocupación de la cuenca baja del Jarama, particularmente en el entorno de las minas, no debió de ser tan

efímera y puntual como se había supuesto.

Esta evidencia empieza a verse reforzada por la cada vez

más numerosa nómina de yacimientos, especialmente agrupados en el sureste de la Región de Madrid, como consecuencia

del mayor número de intervenciones en extensión realizadas en

las últimas décadas y también por coincidir con la zona de las

vegas bajas de los ríos, bien irrigadas y con un buen rendimiento

agropecuario. Estos condicionantes medioambientales tan favorables quedan reflejadas en la distribución de los yacimientos

neolíticos madrileños conocidos, ya que sólo 8 de los 24 sitios

cartografiados en la última síntesis regional corresponden al

área serrana, coincidente con las cuencas altas (Bueno et al.,

2012: 511), mientras que los 16 restantes se localizan en el entorno de los tramos finales del complejo fluvial Jarama-Henares-Manzanares. A ellos se suman el Colector H5 (Gil y Calleja,

2009) y los tres que damos a conocer en este trabajo por lo que,

a fecha de hoy, el número de sitios neolíticos al aire libre en la

257

[page-n-2]

C. Blasco, L. Galindo, V. M. Sánchez, P. Ríos y C. Liesau

Región sureste de Madrid, alcanza la veintena, aunque muchos

de ellos se conocen sólo por materiales descontextualizados o

por un pequeño conjunto de estructuras localizadas en yacimientos de grandes dimensiones, con ocupaciones posteriores

tanto calcolíticas como de la Edad del Bronce.

Como es habitual, los yacimientos serranos se localizan en

cuevas o abrigos donde generalmente aparecen los materiales

en superficie o en someras estratigrafías. Uno de los sitios de

este tipo, que más información ha aportado, es la Cueva de la

Ventana con dos niveles de ocupación neolítica (Jiménez Guijarro, 2010: 271) y tres dataciones que la testifican entre 6350 y

6010 BP y con un uso tanto de hábitat, como de enterramiento

(Jiménez Guijarro, 2005: 910).

Algo mejor caracterizadas empiezan a estar las aldeas al aire

libre localizadas en el entorno de las vegas de los cursos bajos

de los ríos con las que se inaugura el modelo de poblados de

hoyos que va a perdurar hasta finales del II milenio a.C., para

desaparecer con los primeros grupos del Hierro Antiguo. La mayoría de este tipo de yacimientos carece de estratigrafías, lo que

representa un problema a la hora de secuenciarlos, debido a la

similitud de las estructuras pertenecientes a los diferentes horizontes y a la escasez de materiales que permitan una asignación

cronológica fiable. A ello se suma, en el caso de las ocupaciones

neolíticas, la escasa extensión de su superficie en comparación

con las calcolíticas, por lo que es probable que, en no pocas

ocasiones, hayan pasado totalmente desapercibidas.

1. AMPLIANDO EL REGISTRO

Las recientes intervenciones en extensión realizadas en las dos

últimas décadas en territorio madrileño han ampliado el panorama de la Prehistoria regional de manera exponencial, no sólo

por el aumento del número de yacimientos sino por la calidad de

la información, al contar con intervenciones de gran extensión y

también con estudios analíticos de gran interés. En este sentido,

el horizonte neolítico no es ajeno a la mejora de datos, de ello

es buena prueba las Minas de Casa Montero, con una información excepcional para el conocimiento de las técnicas extractivas

y tecnológicas del momento. Este registro se complementa con

el considerable aumento de la nómina de ocupaciones neolíticas

en yacimientos como el Congosto (Martín Bañón, 2007), la Pista

de Motos (Domínguez y Virseda, 2009), O’Donell II y el colector H5 (Gil y Calleja, 2009); y unos años antes con La Deseada,

todos ellos en la Cuencas Bajas del Jarama-Manzanares aguas

arriba de su confluencia (Díaz del Río y Consuegra, 1999).

Entre estos, el mejor conocido es La Deseada, ubicado en un

enclave privilegiado próximo a la confluencia del Jarama con el

Manzanares él se han documentado un total de 12 subestructuras entre ellas una cabaña de planta circular con un diámetro de

6,20 m y un zócalo perimetral de 0,60 m de profundidad en el

que se insertan los postes de sustentación, cuyas modificaciones

han permitido distinguir hasta 3 fases constructivas de la estructura y una última de amortización y derrumbe (Díaz del Río y

Consuegra, 1999; Díaz del Río, 2001).

Fig. 1. Situación de la región de Madrid

en la Península Ibérica y localización de

los tres asentamientos neolíticos inéditos

(en negro) y otros yacimientos neolíticos

próximos (en rojo) a los que se hace

referencia en el texto:

1. Prado de Galápagos.

2. Soto del Henares.

3. La Serna.

4. Casa Montero.

5. Colector Sur.

6. Cueva de la Ventana.

7. Congosto.

8. Pista de Motos.

9. O’Donell.

10. La Deseada.

11. Las Zanjillas.

258

[page-n-3]

Ampliando el registro del Neolítico en el interior peninsular: ocupaciones inéditas en tres yacimientos de la región de Madrid

También es importante señalar que puntualmente, en alguno

de estos sitios, se han documentado “hoyos” que acogen enterramientos individuales, es el caso del conocido hace tiempo

del arenero de Valdivia, o inhumaciones dobles como la tumba

de El Congosto cuyos restos humanos han proporcionado una

datación de 6050±50 BP (Martín Bañón, 2007: 201).

Otra asignatura pendiente, en la investigación de este tipo

de asentamientos neolíticos al aire libre, era la escasez de dataciones numéricas, un problema que empieza a paliarse con

las obtenidas en O’Donell II, Pista de Motos, el colector H5 del

Manzanares (Díaz del Río et al., 2011), o la de El Congosto –a la

que nos hemos referido– y las cuatro que se realizaron por TL,

a partir de fragmentos cerámicos de la Colección Bento (Rubio,

2002 y Rubio y Blasco, 2005) de otro procedente del yacimiento

de Las Zanjillas (López et al., eds., 2011). Los valores de todas

estas dataciones se centran entre el tránsito del VII al VI milenio

BP y mediados del V milenio BP (V milenio-mediados del IV

cal AC) (Díaz del Río et al., 2011: 103).

Estos “poblados disgregados” son similares a los conocidos

desde hace tiempo, en otros puntos de la geografía peninsular,

ya que presentan sus mismas características: ubicación preferente en fondos de valle, lugares abiertos sin estructuras de delimitación, asociación de estructuras negativas, algunas utilizadas

como sepulturas, y cabañas realizadas en materiales efímeros de

las que excepcionalmente se conocen sus plantas a partir de los

hoyos de pies de poste (Martí y Bernabeu, 2012: 132).

En esta línea, nuestro estudio amplía el registro con tres

yacimientos más, excavados por la empresa Arqueoestudio S.

Coop., y localizados en las cuencas fluviales del complejo He-

nares-Jarama-Manzanares, donde ya hace tiempo se apuntaba

que era la zona de mayor concentración (Rubio, 1999-2000).

Dos de estos sitios se ubican en la cuenca del Jarama: Prado de

los Galápagos (San Sebastián de los Reyes/Alcobendas) y La

Serna (Arganda del Rey) y el tercero: Soto del Henares (Torrejón de Ardoz), en una terraza del río que le da nombre, en un

punto próximo a su confluencia con el Jarama (fig. 1). Como es

habitual en la mayoría de los poblados de hoyos, en estos tres sitios se han documentado extensiones más o menos amplias con

hoyos sin apenas aparente relación estratigráfica evidente, pero

de los que sólo un número reducido son neolíticos, contrastando

la escasa superficie que ocupan frente a las extensiones que alcanzan las estructuras calcolíticas.

2. PRADO DE GÁLAPAGOS (SAN SEBASTIÁN

DE LOS REYES)

El yacimiento se encuentra ubicado en la primera terraza del río

Jarama, a escasos metros del curso actual, en una explanada atravesada por pequeños arroyos laterales (arroyo de Tierras Viejas

y arroyo de la Vega) (fig. 1). Los trabajos de excavación se desarrollaron durante los años 2002-2003, con ocasión de las obras

de ampliación del Aeropuerto de Barajas con la construcción de

la Pista de Vuelo 18L-36R, sobre una superficie que abarca aproximadamente 44.600 m2. Se identificaron hasta 5 fases (Sánchez

et al., 2006); algunas de ellas con varias ocupaciones. La Fase I

corresponde a la Prehistoria Reciente (fig. 2, a) y se inaugura en

un momento no preciso del Neolítico. La Fase II se identifica con

Fig. 2. Prado de los Galápagos. Planimetría de la ocupación prehistórica con indicación del hoyo neolítico 9353

(a), detalle del hoyo (b) y cerámicas decoradas recuperadas en él (c-e).

259

[page-n-4]

C. Blasco, L. Galindo, V. M. Sánchez, P. Ríos y C. Liesau

la etapa hispanorromana (altoimperial y bajoimperial); la Fase III

pertenece a época visigoda (con hasta 4 subfases diferentes); la

Fase IV se asocia a la dominación omeya y, finalmente la Fase V

se relaciona con una ocupación cristiano-medieval.

A partir de los materiales recuperados, a la ocupación neolítica

sólo se han podido atribuir con seguridad dos estructuras, a las

que podría sumarse una tercera, aunque carece de materiales con

diagnóstico fiable. Las dos subestructuras de clara asignación neolítica son hoyos de planta circular y base plana; uno de ellos con

perfil cóncavo y el otro de perfil escalonado; tienen 1,30 y 1,60 m

de diámetro y una profundidad de 0,70 y 0,56 m respectivamente.

Estos dos hoyos contenían entre el sedimento, algunos restos

faunísticos. En la estructura 15182 se documentó, en el segundo

nivel, abundante barro cocido informe, y en el hoyo 9353 (fig. 2,

b) destaca un molino barquiforme además de varios fragmentos

cerámicos pertenecientes a tres recipientes que presentan superficies alisadas, tanto interiores como exteriores, y decoración de

apliques (cordones) (Bernabeu et al., 2011: 169-170).

Los fragmentos de uno de estos recipientes han permitido reconstruir su perfil, mide 11 centímetros de diámetro de boca, forma ovoide y base cónica (fig. 2, c); corresponde a la forma V, según los criterios de Jiménez Guijarro (2010: 471) y está decorado

con una guirnalda de cordón liso, el mismo elemento ornamental

que se ha aplicado también a un segundo contenedor, del que sólo

se ha podido reconstruir la parte superior cuyo diámetro de boca

mide 18 centímetros (fig. 2, d). Por último, un tercer recipiente

presenta dos cordones paralelos, el inferior es liso y, el más próximo a la boca, tiene una decoración complementaria de impresiones a ambos lados del cordón creando una espiguilla (fig. 2, e).

La filiación neolítica de estas piezas está fuera de toda duda,

tanto por la forma del recipiente con perfil completo, como por

las ornamentaciones de las tres vasijas. Entre los yacimientos

más próximos encuentra los paralelos más cercanos en La Deseada al que se le ha atribuido una posible cronología en el último tercio del “V milenio a.C., finales del VI cal AC” (Díaz

del Río, 2001: 172). Sin embargo, en otras regiones del Neo-

Fig. 3. La Serna. Planimetría general

del yacimiento sobre la topografía

natural y detalle de la ocupación

neolítica en ladera con indicación de

la estructura 15010.

260

[page-n-5]

Ampliando el registro del Neolítico en el interior peninsular: ocupaciones inéditas en tres yacimientos de la región de Madrid

lítico peninsular, este tipo de contenedores es particularmente

frecuente en las fases más antiguas (Rojo et al., eds., 2012). Así

mismo la decoración de cordones rectilíneos o curvos, lisos o

con impresiones, son muy frecuentes en buena parte de los yacimientos neolíticos de la cuenca del Tajo (Jiménez Guijarro,

2010) y pueden pertenecer a un lapso temporal amplio.

Además se documentó una tercera estructura (15361),

de 0,96 m de diámetro, planta circular y base cóncava, cuya

asignación al Neolítico puede deducirse por presentar una

colmatación de características similares a la de los dos hoyos

anteriormente descritos; a lo que se suma el haber entregado

otro molino barquiforme realizado sobre granito rosa, la misma materia prima con la que también se ha confeccionado el

molino de la estructura 9353.

3. LA SERNA (ARGANDA DEL REY)

Se localiza en una pequeña altura entre el arroyo del Cacerón y

el arroyo de Vilches, subsidiarios del Jarama (fig. 1). Concretamente la ocupación neolítica se instala en una zona de ladera, a

diferencia del asentamiento calcolítico que está enclavado en la

cota superior con mejor dominio visual; ambos asentamientos

ocupan espacios diferenciados. Los hoyos neolíticos se localizan en una superficie de 1.100 m2 y está subdividida en dos

áreas separadas por un paleocauce del que no sabemos si pudo

estar activo en este momento, ya que, aunque las subestructuras dejan en reserva esa zona, contiene pequeños fragmentos

cerámicos realizados a mano, muy rodados, lo que complica la

adscripción cronológica de su actividad (fig. 3).

Los trabajos de excavación de este yacimiento se iniciaron en

noviembre de 2010 y todavía hoy siguen en curso. Se ha intervenido sobre una extensión que supera ya las 6 ha. Como en Prado

de Galápagos, se han podido documentar diferentes fases, en este

caso, todas ellas correspondientes a la Prehistoria Reciente.

Se han localizado y excavado 14 hoyos neolíticos (fig. 3, b)

que, por sus dimensiones y formas, parecen corresponder con

estructuras de diferentes funciones. Siete de ellas tienen entre

1,1 y 1,60 m de diámetro de boca y una profundidad media de

0,40 a 0,60 m con dos niveles de relleno en los que aparece alguna lasca de sílex con retoques simples, sólo en cuatro de estos

hoyos se han recuperado restos cerámicos y en ninguno de ellos

hay desechos orgánicos.

La estructura 15080 presenta una acumulación de calizas y

cantos de cuarcita de diferentes tamaños, concentrados junto a

un perfil los cuales cubren un nivel de arcillas de color negro,

mezclado con pequeños carboncillos. Todo indica que podría

tratarse de los restos de una estructura de combustión.

Entre el material cerámico recuperado destacamos dos interesantes fragmentos del hoyo 15010 (fig. 4, a) decorados con

técnicas de impresión. Uno de ellos pertenece a un cuenco globular que presenta una doble línea de impresiones discontinuas

en torno a la boca (fig. 4, b). Este tipo de líneas discontinuas de

trazos verticales u horizontales se enmarca en el “grupo temático 9” de I. García y otros, al que se le asigna una cronología

antigua centrada entre la primera mitad del VI milenio y mediados del V milenio cal AC (García et al., 2011: 101 y fig. 5.19).

El segundo fragmento ofrece una decoración más compleja

de líneas horizontales de las que cuelga un triángulo con un

entramado de líneas horizontales, realizado con la combina-

Fig. 4. La Serna. Sección del hoyo 15010 (a); fragmento cerámico

de recipiente globular con decoración de impresiones (b);

fragmento cerámico con decoración incisa e impresa (c); sección

del hoyo 15012 (d); fragmento con decoración de apliques sinuosos

digitados sobre el que se ha realizado la datación por TL (e);

fragmento cerámico con decoración de líneas inciso-impresas

horizontales y paralelas (f).

ción de incisión e impresión, esta última de la modalidad de

sillon d’impressions (fig. 4, c), a la que se le asigna una amplia

cronología similar a la del fragmento que acabamos de describir (Alday y Moral del Hoyo, 2011). Tanto desde el punto de

vista de la técnica como del diseño encuentra su paralelo en

algunas de las piezas recuperadas en la Pista de Motos, un yacimiento cercano situado en la Cuenca Baja del Manzanares,

donde se documentaron dos silos neolíticos, uno de los cuales

ha proporcionado una datación de mediados del VI milenio cal

AC (Domínguez y Vírseda, 2009: 328).

En el hoyo 15012 se localizaron varios fragmentos decorados (fig. 4, d). Uno de ellos presenta un cordón digitado sinuoso (fig. 4, e). Otro presenta líneas inciso-impresas (sillon

d’impressions) paralelas y horizontales (fig. 4, f) y un tercero

presenta aplique de cordón digitado rectilíneo, una decoración

similar al de un pequeño fragmento recuperado en esta misma

estructura que ha sido datado por TL en 6321±446 BP. Una

cronología que entra dentro del marco temporal de las distintas modalidades de ornamentaciones impresas al que acabamos

de referirnos (Alday, ed., 2009). Por otra parte, varios de los

261

[page-n-6]

C. Blasco, L. Galindo, V. M. Sánchez, P. Ríos y C. Liesau

Fig. 5. Soto del Henares. Plano general con calles de urbanización de la zona y topografía natural (a); detalle de las áreas con

estructuras neolíticas e indicación de los hoyos datados por TL (b).

262

[page-n-7]

Ampliando el registro del Neolítico en el interior peninsular: ocupaciones inéditas en tres yacimientos de la región de Madrid

fragmentos decorados y algunos de los lisos presentan restos de

acabados a la almagra, aplicada indistintamente en la superficie

externa y/o en la interna.

Entre estas estructuras se dispusieron otras de menor tamaño, son hoyos circulares, cuyos diámetros oscilan entre

los 0,50 y 0,70 m con una profundidad de entre los 0,10 y

0,12 m. Presentan rellenos geológicos unitarios pero ninguno

contiene materiales.

4. SOTO DEL HENARES (TORREJÓN DE ARDOZ)

Es el yacimiento mejor conocido de los tres que presentamos,

gracias a la mayor extensión afectada por las dos campañas de

intervención. Se encuentra en la orilla izquierda del Jarama,

próximo a su confluencia con el arroyo Torote, en un paraje

de alto rendimiento agropecuario (fig. 1). Se trata de una zona

con una cierta densidad de yacimientos prehistóricos, tanto

neolíticos como calcolíticos y de la Edad del Bronce. Dista

unos 6 km de Camino de las Yeseras, un sitio, también de prolongada ocupación, con un importante conjunto de recintos de

fosos en uso durante una buena parte del III milenio a.C. (Liesau et al., 2008; Ríos, 2011) y a 9,2 km de las minas de Casa

Montero ubicadas en la orilla derecha del Jarama (Díaz del Río

y Consuegra, 1999).

El yacimiento se localizó en 2005 durante los trabajos de

peritación de una zona que estaba ya en fase de urbanización de

un Plan Parcial, circunstancia que propició su excavación, llevada a cabo en dos campañas desarrolladas entre los años 2006

y 2007 y que afectaron a una extensión algo superior a 4 ha.

La superficie es importante aunque la excavación ha tenido que

limitarse a las parcelas resultantes de la urbanización, ya que no

se permitió intervenir en los viales ya trazados (fig. 5, a). Se ha

calculado que el yacimiento pudo llegar a tener una extensión

total de 10 ha, sumando el espacio de las diferentes ocupaciones

de la Prehistoria Reciente.

El volumen de información obtenido es ingente debido a

su dimensión y a la calidad del registro por lo que todavía se

encuentra en fase de estudio. No obstante, una primera revisión de los materiales permitió avanzar una nota preliminar

en las Cuartas Jornadas de Patrimonio Arqueológico de la Comunidad, que fue publicada en las correspondientes Actas; en

dicho trabajo ya se adelantaba que el sitio debió de ocuparse

inicialmente en el Neolítico, si bien la mayor intensidad y extensión del yacimiento se alcanza en el III y II milenios a.C.

Por último, hay también una pequeña ocupación de la Primera

Edad del Hierro (Galindo et al., 2009). Como es habitual en

estos yacimientos, su secuenciación no resulta fácil, a lo que

se suma la imposibilidad de discernir si estamos ante ocupaciones continuas o si existen fases de abandono, así como la

duración de los diferentes asentamientos.

La ocupación neolítica se ha localizado en dos zonas diferentes, la situada más al norte abarca un espacio de unos 7.000

m² y la que está más al sur se extiende por unos 2.600 m²,

quedando entre ambas un área sin evidencias arqueológicas

de unos 6.500 m² (fig. 5, b). De momento, no es posible determinar si las estructuras de estas zonas pertenecen a una misma ocupación o corresponden a asentamientos diacrónicos, lo

cierto es que en ambos espacios los hoyos son similares, no

sólo en su morfología sino también por las características de

sus rellenos y por su capacidad, con predominio de los que

tienen un diámetro de boca de alrededor de 1,50 m y con una

profundidad media de 1 m.

En el área norte destaca la presencia de un tramo de foso de

cierta entidad que, por las limitaciones impuestas por la actuación urbanística, no ha sido posible determinar si delimita, o no,

un recinto cerrado, en caso de que así fuera, se ha calculado que

dicho recinto podría haber alcanzado unos 1.000 m2 (Galindo

et al., 2009: 268). La longitud de zanja excavada es de 42 m, en

este recorrido se observa un trazado rectilíneo en su zona central

y curvo en los extremos. Tiene una anchura media de 1,45 m,

una profundidad variable que oscila en torno a los 0,50 m con

sección en “U” (fig. 6, a).

Desde el punto de vista sedimentológico presenta un relleno geológico, no alterado por desechos de la actividad antrópica, es decir, sin material orgánico, ni artefactos. La mayoría de los hoyos y otras estructuras localizadas en torno a

esta zanja, tampoco contienen restos industriales ni material

orgánico a excepción de algunas pocas lascas de sílex muy

rodadas. Sin embargo, la excepción la constituye un vaso

ovoide con cuello cilíndrico y base ligeramente apuntada, sin

ningún tipo de decoración, recuperado en el hoyo 8620; este

contenedor ha permitido obtener una datación por TL que ha

proporcionado un resultado de 5732±333 BP (fig. 8, b). Teniendo en cuenta la similitud de los rellenos de éste y del

Fig. 6. Soto del Henares. Planta y secciones del tramo de foso

neolítico (a); fotografía aérea de la zona norte de la ocupación

neolítica en la que se observa la intersección del foso neolítico bajo

el foso calcolítico (b).

263

[page-n-8]

C. Blasco, L. Galindo, V. M. Sánchez, P. Ríos y C. Liesau

Fig. 7. Soto del Henares. Fotografía aérea de la zona sur con la

concentración de hoyos de la ocupación neolítica (a); fragmento del

recipiente ornamentado con incisiones e incrustación de almagra

y reintegración y dibujo del mismo con indicación de los lugares

donde aparecieron los restos de este ejemplar (b y c).

resto de los hoyos, así como el del foso, consideramos que el

valor aportado por la TL puede aplicarse a todo el conjunto.

Por otra parte la relación estratigráfica indica que este tramo

de foso corresponde a una ocupación anterior a la de otro foso

calcolítico que lo corta1 (fig. 6, b).

No menos interesante es el área sur donde se observa un

posible suelo de ocupación de 220 m2 (fig. 7, a) en el que se

concentran numerosos hoyos cuyo relleno geológico es similar al de los del área norte y apenas contiene restos industriales. Algunas de estas estructuras se encuentran infrapuestas

al mencionado suelo, mientras que otras están claramente

superpuestas.

Entre el poco material entregado por los hoyos neolíticos

destacan los restos de un contenedor de forma ovoide con el

arranque de un asa y una decoración de bandas rellenas de entramado de líneas horizontales realizada con incisiones resaltadas

por la incrustación de un pigmento rojo. Y otro fragmento de

un recipiente liso cuyas paredes conservan también restos de

almagra procedente del hoyo 5770, cercano a la zona de mayor concentración de silos, la datación obtenida por TL es de

5555±371 BP (fig. 8, a).

1

El tramo que corta al recinto neolítico corresponde a un foso que

pudo abarcar un amplísimo recinto de unas 10 ha. Está amortizado

con relleno con materiales calcolíticos, entre ellos, algunos fragmentos de cerámica campaniforme.

264

Fig. 8. Soto del Henares. Sección del hoyo 5770 y recipientes

recuperados en su interior, el inferior ha sido datado por TL (a);

sección del hoyo 8620 y recipiente cerámico en forma de botella

que ha sido datado por TL (b).

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES